4월29일 재·보궐 선거 이후 호남 내부의 정치적 분화가 뚜렷해지고 있는 것으로 나타났다. 5월12일 ·한국사회여론연구소(KSOI)가 호남 지역 20살 이상 남녀 1천 명을 대상으로 한 여론조사 결과, 민주당의 주요 현안에 대한 호남의 정치적 태도는 ‘광주·전남 대 전북’으로 뚜렷이 갈렸다.

민주당의 호남 재보선 패배 원인에 대한 진단부터 광주·전남과 전북은 달랐다. 4·29 재보선에서 민주당은 텃밭 호남을 내줬다. 전북 전주 덕진과 완산갑 국회의원 재선거에서는 각각 정동영·신건 두 무소속 후보에게 졌다. ‘정동영 바람’ 탓이었다. 광주와 전남에서 치러진 기초·광역의원 선거에서는 민주노동당에 덜미를 잡혔다.

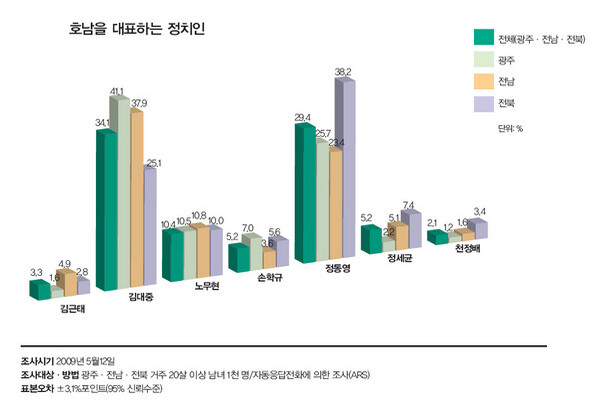

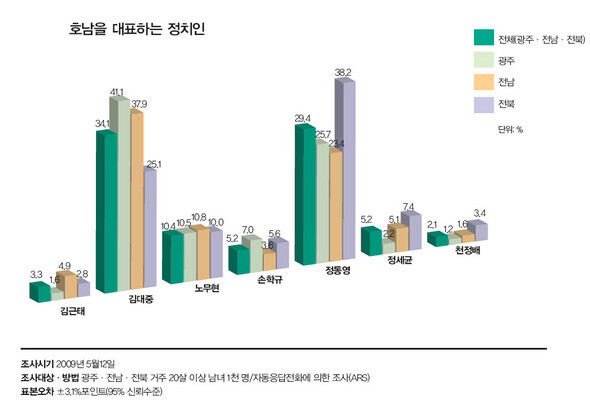

호남을 대표하는 정치인(※ 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다)

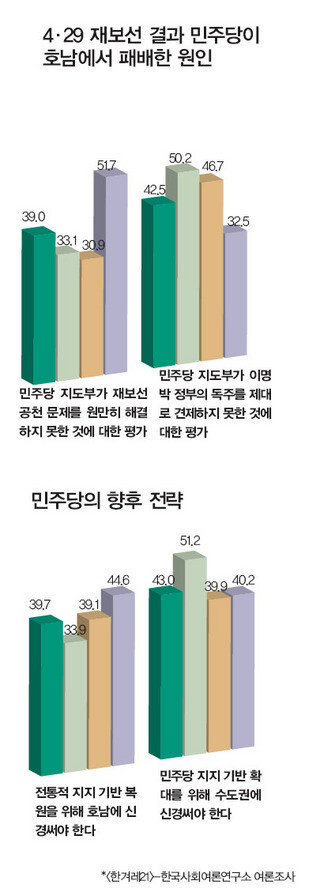

이같은 결과에 대해 응답자의 42.5%는 ‘민주당 지도부가 이명박 정부의 독주를 제대로 견제하지 못한 것에 대한 평가’라고 지적했다. ‘민주당 지도부가 재보선 공천 문제를 원만히 해결하지 못한 것에 대한 평가’라는 응답도 39.0%로 팽팽했다.

눈에 띄는 것은 지역별 차이다. 정동영 전 통일부 장관이 직접 출마한 전북에서는 절반이 넘는 응답자(51.7%)가 지도부의 공천 잘못에 책임을 물었다. 반면 광주에서는 역시 절반 이상(50.2%)이 지도부의 선명성 부족을 패배 원인으로 꼽아, 공천 잘못을 탓하는 응답(33.1%)을 압도했다. 전북은 민주당 지도부가 공천을 잘못해서 졌다고 보는 반면, 광주·전남은 공천 잘못보다는 ‘야성 부족’을 꼽은 셈이다.

4·29 재보선 결과 민주당이 호남에서 패배한 원인/민주당의 향후 전략

조동식 기자는 “(전북에서) 정동영 전 장관의 입지는 인정해야 할 것 같다. DY 본인부터 출마의 정당성에 약점이 있다는 사실을 알고 있었지만, 대중은 이를 고려하기에 앞서 DY의 공천과 당선 여부를 걱정했다. 밉더라도 일단 ‘전주의 아들’은 당선시켜야 한다는 것이 전북의 정서였다”고 말했다.

광주·전남과 전북은 민주당의 진로에 대해서도 각기 다른 방향을 제시했다. 선택지는 두 개였다. 하나는 민주당 현 지도부가 내세우는 ‘전국정당론’이었다. 4·29 재보선 이전부터 정세균 민주당 지도부는 민주당이 ‘호남당’이라는 한계를 극복하려면 서울과 경기 등 수도권을 강화해야 한다는 논리를 폈다. 정동영 전 장관 등 비주류가 파고든 지점이 여기였다. 이들은 전국정당론이 곧 호남 배제적 노선이라고 주장하며 ‘호남강화론’으로 맞섰다.

이번 여론조사 결과를 보면, 호남 여론은 전국정당론에 더 큰 지지를 보내고 있는 것으로 나타났다. ‘지지 기반 확대를 위해 수도권에 신경써야 한다’는 쪽(43.0%)이 ‘전통적 지지 기반 복원을 위해 호남에 신경써야 한다’(39.7%)는 응답을 웃돌았다.

지역별 차이는 여기서도 드러났다. 광주에서는 전국정당론에 동의하는 응답자(51.2%)가 호남강화론의 손을 들어주는 쪽(33.9%)을 크게 압도했다. 반면 전북에서는 거꾸로 호남강화(44.6%)를 주장하는 여론이 전국정당론(40.2%)보다 좀더 높았다.

윤희웅 KSOI 정치·사회조사팀장은 “전북에서는 지역 출신 유력 정치인인 정동영 전 장관을 보호하려는 심리가 작동해 호남강화론이 높게 나타난 반면, 광주는 좀더 도덕적 선택이라 할 수 있는 전국정당론에 무게를 실은 것으로 보인다”고 분석했다.

호남을 대표하는 정치인으로 광주·전남은 여전히 김대중 전 대통령(41.1%)을, 전북은 김 전 대통령(25.1%)보다 정동영 전 장관(38.5%)을 우선 선택한 것도 유의미한 대목이다. 4·29 재보선 직전에도 김 전 대통령은 정 전 장관 대신 민주당 손을 들어줬다. 특히 김 전 대통령의 비서실장인 박지원 의원이 재선거를 이틀 앞두고 전주를 찾았다. 이 자리에서 박 의원은 “내가 전주에 와 민주당 후보를 돕는 건 김 전 대통령이 의사를 표시하는 것으로 해석해도 좋다”며 노골적으로 김근식·이광철 두 민주당 후보를 지원했다.

김대중 전 대통령의 입김은 전북 재선거뿐만 아니라 광주·전남에서도 전혀 영향을 주지 못했다.

전북의 정치적 성향이 광주·전남과 다르게 나타난 이유는 정동영 전 장관의 영향이 컸던 것으로 보인다. 당 지도부는 정 전 장관의 공천 배제가 개인이나 호남에 대한 차별이 아니라 ‘원칙’의 문제라고 주장했지만, 정 전 장관에 대한 전북의 애정이 이성을 압도했다는 해석이다. 조동식 기자는 “광주·전남은 물론 전북에서도 전국정당론 자체에 반대할 사람은 많지 않다고 본다. 다만 ‘전국 정당화를 위해 DY를 전북에 공천해서는 안 된다’는 당 지도부의 주장이 전북 유권자를 충분히 설득하지 못한 것이다”라고 말했다.

4·29 재보선에서 전북이 보인 투표 행태와 이번 여론조사를 종합해보면 전북의 ‘소지역주의’에 대한 논란의 소지는 충분하다. 염경형 참여자치전북시민연대 정책실장은 “이제는 쓴소리를 해야 할 때”라며 입을 열었다. “재선거 이틀 전부터 전주에 ‘신건을 찍어야 정동영이 삽니다’라는 현수막이 붙었다. 이게 먹힌다는 게 문제다. 전북은 민주화와 권위주의 청산 과정에서 진보·개혁 진영 전체를 견인했다는 자부심을 먹고 살았다. 그런데 이번 선거에서는 절차적 정당성도 외면한 채 ‘묻지마 투표’를 했다. 긍정적 변화는 아닌 것 같다.”

반면 전북의 산업구조와 계층 구성, 정부의 차별적 자원 배분 등 다양한 요소를 고려하지 않은 채 여론의 지역적 편차만 강조하는 것은 지나친 해석일 수 있다는 반론도 있다. 1990년대 이후 전북의 각급 단체장과 지역 국회의원은 대부분 새만금 개발을 주요 공약으로 내걸었다. 물론 전북이 이를 통해 얻은 경제적 실익은 거의 없다. 민주정부 10년을 거치면서도 전북의 인구는 200만 명 아래로 급격히 줄었다. 전북이 광주·전남 등 다른 지역에 비해 상대적 박탈감을 느끼는 것이 무리는 아니라는 지적이다.

김영태 목포대 교수(정치행정학부)는 “흔히 호남으로 함께 묶이기는 하지만 1960~70년대 이후 전북과 광주·전남의 정치적 성향은 상당히 달랐다”며 “지난 대선에 출마했던 정동영 전 장관이 등장했고, 그에 대해 기대를 할 수밖에 없기 때문에 차이가 두드러질 수는 있지만 이를 소지역주의로 본다면 역사적 맥락을 무시한 해석”이라고 말했다.

전북의 소지역주의 논란과 정동영 전 장관이 소지역주의를 적극적으로 동원했느냐 하는 것은 다른 문제다. 정 전 장관은 4·29 재보선에서 ‘전주의 아들’에 대한 ‘어머니’의 애정을 호소하는 전략으로 일관했다. 선거 막판에는 노골적으로 소지역주의를 부추겼다.

정 전 장관의 향후 행보도 관심사다. 재선거 이전부터 정 전 장관은 민주당 복당을 주장해왔다. 하지만 민주당 안팎에서는 여전히 ‘DY 신당’ 가능성이 거론되고 있다. 정 전 장관과 가까운 민주당 인사는 “2010년 지방선거 구도가 가시화되기 전까지는 줄기차게 복당을 요구하겠지만, 일정 시점까지 받아들여지지 않는다면 결국 신당 창당 수순을 밟을 수밖에 없을 것”이라고 전망했다.

‘호남 신당’에 대한 지지도 전북에서 월등하게 높게(58.5%) 나타났다. 광주(46.7%)와 전남(47.5%)은 상대적으로 낮았다. 윤희웅 KSOI 팀장은 “호남 신당의 주인공이 정동영 전 장관이라고 했을 때, 광주·전남에서는 여전히 김대중 전 대통령의 영향력이 더 높은 것으로 나타난 사실을 감안할 경우 광주·전남에서도 ‘DY 신당’에 대해 전북만큼 절대적 호응을 보내줄지는 미지수”라고 말했다.

최성진 기자 csj@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발] 가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725196285494_20260303502471.jpg)

가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

36년 만의 정월대보름 개기월식…3일 저녁 8시부터 1시간 진행

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

![[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장 [사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724442937947_20260302502331.jpg)

[사설] 노태악 후임 대법관 제청 안 하는 조희대 대법원장

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”

“1년 지나면 다 찍어줘” 윤상현, 이제야…윤석열에 “결자해지 부탁”

‘시효 지난 빚 다시 추심’ 막는다…금감원, 대부업 현장점검 착수