세 차례에 걸쳐 약탈된 ‘오타니 컬렉션’은 어떻게 용산까지 오게 됐을까…오타니에게 유물 3분의 1 넘겨받은 일본 재벌 구하라가 조선총독부에 기증

▣ 길윤형 기자 charisma@hani.co.kr

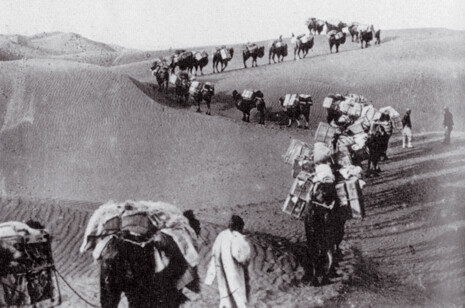

중앙아시아 유물들이 우리나라 국립중앙박물관에 전시된 과정을 살펴보다 보면, 아시아를 벗어나 서구에 편입되기를 희망했던 메이지 시대 일본인들의 치기 어린 감성과 마주해야 한다. 때는 바야흐로 서구 열강들의 식민지 확장이 절정에 달하던 20세기 초였다. 1890년대까지 서투르키스탄(소련에서 독립한 우즈베키스탄·카자흐스탄·키르기스스탄·타지키스탄·투르크메니스탄 지역)을 병합한 러시아는 이제는 중국의 신장웨이우얼자치구가 된 동투르키스탄까지 영토 확장을 꾀하기 시작했다. 러시아의 남하를 막아야 했던 영국은 이를 저지하기 위한 방해 공작에 나섰고, 두 나라는 타클라마칸사막의 서쪽 끝에 있는 오아시스 도시 카쉬카르를 중심으로 곳곳에서 마찰을 빚는다.

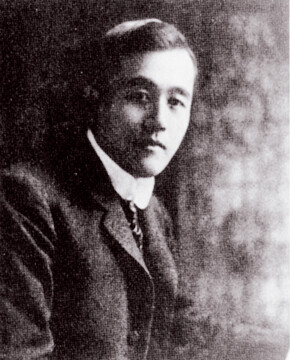

두 나라의 정치·군사적 갈등은 서구 사람들에게는 아직 미지의 땅이었던 중앙아시아 사막에 대한 대규모 탐사 붐을 일으켰다. 이 지역의 고고학적 발굴 성과가 영국 런던에서 유학 중이던 일본 교토의 명찰 니시혼간지(西本願寺)의 22대 문주 오타니 고즈이(大谷光瑞·1876~1948)의 귀에 들어간 것은 러일전쟁이 일어나기 4~5년쯤 전인 1900년 안팎이다.

기록도 믿기 힘든 오타니의 탐험

오타니 고즈이는 불교 전래의 중요한 경로였던 서역 지방을 답사하려는 커다란 계획을 세우고 이 지방의 탐험 조사를 준비하기에 이른다. 민병훈 국립중앙박물관 아시아팀장은 “서구 여러 나라들의 탐험이 국가나 박물관의 지원을 받은 조직적인 탐험이었던 것에 견줘 오타니의 탐험은 개인의 의지에 의해서 이뤄진 것이었다”고 말했다. 오타니 탐험대의 서역 탐사는 1902년 9월부터 1914년까지 모두 세 차례에 걸쳐 이뤄졌다. 이들은 서구의 ‘유물 약탈자’들이 저질렀던 방법 그대로 벽화를 뜯고, 무덤을 파헤치고, 소장 유물들을 톤 단위로 실어 본국으로 빼돌렸다. 우리는 그렇게 수집된 오타니 탐험대의 유물들을 ‘오타니 컬렉션’이라고 부른다.

그러하되, 그 탐험은 철저하게 실패한 것이었다. 훈련받은 직업 탐험가나 전문 학자들에 의해 수행된 서구의 탐험과 달리 일본 탐험대를 이끈 것은 20대 초반의 학승(學僧)들이었다. 그들은 불교에 대한 깊은 이해를 바탕으로 수준 높은 불화들을 수집할 수는 있었지만, 서구 학자들이 남긴 것과 같은 상세한 고고학적 보고서를 남기지 못했다. 유물의 발견지와 출토지 기록도 믿기 힘든 게 많다. 오타니는 자신의 세 차례 탐험에 대한 기록을 1915년 출판한 에 남겼다.

오타니 탐험의 가장 큰 문제점은 그 탐험이 오타니 개인의 재력과 열의에 의존했다는 점이다. 탐험은 오타니의 몰락과 함께 비참한 최후를 맞는다. 3차 탐험이 진행되는 중간에 니시혼간지의 재무책임자가 형사상의 죄인으로 몰리는 불상사가 발생했고, 오타니 고즈이는 이에 대한 책임을 지고 1914년 5월 주지직을 사임했다. 그는 별장이 있는 중국 뤼순으로 떠났다.

오타니의 몰락으로 그의 컬렉션들도 한국·중국·일본으로 뿔뿔이 흩어졌다. 오타니 컬렉션은 일본 고베에 있는 오타니 고즈이의 별장 니락소(二樂莊)에 보관돼 있었는데, 3분의 1쯤은 오타니가 외유를 떠난 뤼순에 보내졌고, 3분의 1쯤은 일본에 남았고, 나머지 3분의 1쯤은 니락소를 넘겨받은 재벌 구하라 후사노스케의 수중에 들어갔다. 그래서 현재 오타니 컬렉션을 보유하고 있는 박물관은 일본 도쿄의 도쿄국립박물관, 한국 용산의 국립중앙박물관, 중국 뤼순의 관동청박물관 등 3곳이다. 민병훈 팀장은 “몇몇 유물들은 탐험단원들에 의해 사적으로 유출되기도 했다”고 말했다.

오타니 컬렉션의 3분의 1이 식민지 조선의 수도 경성 조선총독부 박물관에 도착한 것은 1916년 여름께로 추정된다. 구하라는 조선 초대 총독이었던 데라우치 마사타케와 조슈번(지금의 야마구치현 일대) 동향이었다. 구하라가 조선의 광산 채굴권을 얻는 대가로 오타니의 서역 유물을 조선총독부 박물관에 기증했다는 일화가 남아 있다. 오타니 유물은 1916년 9월10일부터 경복궁 수정전에 일반 전시됐다. 국립중앙박물관에는 유물이 기증될 때 작성된 것으로 보이는 ‘조선총독부박물관 중앙아세아 발굴 품목록’과 구하라가 데라우치 총독에게 이 유물들을 기증한다는 내용의 기부문서가 지금까지 남아 있다.

30년 동안 평온하게 이어지던 오타니 컬렉션의 평화를 파괴한 것은 해방과 그 이후 몰아친 전쟁이었다. 독일에서 고고학을 전공한 국립박물관 초대관장 김재원 박사는 이 서역 유물들의 중요성을 누구보다 잘 알고 있었다. 독일은 서역 지방의 대표적인 유물 약탈국으로, 그에 걸맞게 수준 높은 연구 성과가 축적됐기 때문이다. 미 군정은 목조 건물인 수정전에 전시돼 있던 유물들을 거둬 박물관 내의 유일한 석조건물인 진열본관 수장고로 옮겼다. 그리고 전쟁이 터졌다. 개전 사흘 만에 서울을 뺏긴 대한민국은 박물관을 그대로 북한군의 손에 넘겨줄 수밖에 없었다. 이후 인천 상륙작전, 1·4 후퇴 등 전황 전개에 따라 서역 유물들의 주인은 수차례 바뀌게 된다. 그 아비규환 속에서 유물들이 살아남아 지금껏 관람객을 맞고 있는 것은 놀라운 일이다. 민병훈 팀장은 “다른 유물들은 서둘러 부산으로 옮겨졌지만 서역 유물은 무거워 단시간 내에 포장해 안전하게 운송하는 게 매우 어려웠다”고 말했다. 오타니 콜렉션이 부산으로 옮겨진 것은 연합군이 서울을 재수복한 1951년 봄이다.

한국전쟁 때 전황에 따라 주인 바뀌어

김재원 박물관 초대 관장은 1970년 3월29일치에 서역 유물을 북에 넘겨줬다가 다시 찾는 과정을 실감나게 묘사하고 있다. “미 대사관의 비행기에 편승한 최희순군과 덕수궁미술관장은 (1951년) 3월27일 텅 빈 서울에 들어왔다. 최군이 가장 먼저 달려간 곳은 국립박물관 진열본관이었다. 서역 유물은 이곳 2층 창고에 있었던 것이다. 최군이 그곳에 도착하여 문을 열어젖혔을 때는 이 희귀한 벽화는 먼지에 덮인 채 고스란히 남아 있었던 것이다. 최군은 너무나 감격하여 자기도 모르는 사이에 ‘하나님 감사합니다’라는 말이 입 밖으로 나왔다는 것이다.” 그는 박물관에 우연히 출근한 늙은 수위 문억석씨와 함께 4주 동안 유물을 포장해 트럭 3대로 서울역으로 옮겼다. 유물은 부산 광복동의 관재청 창고로 옮겨진 뒤 부산대학교 박물관, 국립박물관 경주분관 창고, 1974년 신축된 옛 국립민속박물관 등을 전전하다 2005년 10월28일 용산에 신축 개관한 국립중앙박물관 3층 아시아관에 상설 전시돼 있다. 민병훈 팀장은 “유물이 사방으로 흩어져 오타니 컬렉션의 전모는 파악하기 매우 어렵고, 업적도 명확히 정리되지 않았다”고 말했다. 유물 절취에서 안정된 상설 전시까지 이어지는 오타니 컬렉션의 ‘고난의 100년사’를 우리는 희극이라 불러야 할까, 비극이라 불러야 할까.

*(2003, 국립중앙박물관 편) 참조

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

장항준 해냈다…‘왕과 사는 남자’ 500만, 하루 관객 2배나 뛰어

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

397억, 국힘 명줄 쥔 ‘윤석열 선거법 재판’…“신속히 진행하라”

![[속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력” [속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0222/20260222500021.jpg)

[속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력”

“대통령의 계엄 결정 존중돼야”…지귀연의 내란 판단, 어떻게 다른가