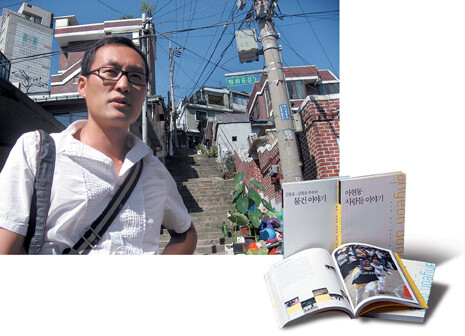

6개월간 서울 아현동 옥탑방에 살며 도시 민속조사 보고서 펴낸 이건욱 학예사

▣ 글·사진 노형석 기자 nuge@hani.co.kr

“어이쿠! 저거 박물관에 가야 하는데….”

지난 8월27일 오전 서울 마포구 아현동 달동네 재개발 지역의 한 비탈길. 길 어귀 폐자재 더미를 보면서 국립민속박물관 학예사 이건욱씨는 입맛만 다셨다. 이곳 세입자들이 이사 때 버린 80년대풍의 냉장고 몸체와 가스레인지, 의자 잔해들이다. 그는 “알짜 생활재 유물들”이라고 했다.

떡볶이 아줌마부터 ‘분신사바’까지

러시아 모스크바대에서 샤머니즘 연구로 석·박사 학위를 받은 그는 아현동 골목길이 자기 집 안마당처럼 느껴진다고 말한다. 지난해 아현동 구석구석의 건물, 공간, 낙서 따위를 뒤지고 주민들을 만나 살아온 이야기를 듣는 데 몰두한 덕분이다. 여섯 달 동안 아현동 3층 건물 옥탑방에서 월세를 내면서 살았다. 그 결과물로 최근 김현경 연구원과 함께 아현동 주민들의 삶을 발라낸 도시 민속조사 보고서 2권을 냈다. 와 다.

“국내 인구의 60% 이상이 사는 도시에서 보통 사람들의 삶을 제대로 기록한 연구물이 여지껏 별로 없었어요. 근현대 도시민들이 어떻게 살았는지 1차 사료를 남겨보자는 취지로 재개발을 앞둔 아현동을 점찍었던 거지요. 나이든 사람들의 생애사와 꿋꿋이 성공한 여성 자영업자들 이야기, 청소년들의 미신, 재개발로 사라질 아현동 곳곳의 풍경까지 담았어요. 골목길 담벼락의 낙서나 ‘쓰레기 버리면 급살을 맞는다’는 경고문, 표지판, 도둑 고양이들의 사진까지 실었죠. 아현동에서 떡볶이 포장마차를 했던 김종호·김복순 부부 집에 있는 생활용품 1700여 점을 조사한 보고서는 본격적인 ‘생활재’ 자료집입니다.”

‘애오개’로 불리는 아현동은 1940년대부터 서울의 주요한 서민촌이었다. “서울역에 보따리 들고 올라온 시골 사람이 걸어와 정착하기에 딱 좋은 곳”이었다. 2003년 11월 뉴타운 지구로 지정된 뒤 올해 재개발이 본격화되면서 세입자들은 분노와 아쉬움을 안고 떠나는 중이다.

아현시장에서 산7번지 언덕배기로 가는 동안 이씨는 떠날 채비를 하는 주민들에게 보고서를 돌렸다. 자식 먹여살린 터전에서 떠날 걱정에 체중이 쑥 빠진 감골길 쌀집 아줌마, 사우디아라비아 건설 현장에서 자수성가한 충북복덕방 아저씨와 이웃들 걱정을 같이 나눈다. 보고서 주인공인 떡볶이 아줌마 김씨는 허리를 다쳐 누워 있었다. 이사 뒤 경기 남양주시 덕소에서 국숫집을 하겠다는 김씨는 “꼭 국수 먹으러 오라”고 손을 맞잡아준다.

물론 처음 조사 때는 말 붙이기도 무서웠다고 한다. 집안일 도와주기, 차 태워주기, 자주 시장 보기 등으로 온갖 품을 들였다. 일부러 친구들 술자리를 여기서 하기도 했다. 따로 사는 아들네 집 빨래를 걷어주러 간다는 91살 이씨 할머니, 하루 30분씩 이북 고향 함흥과 어머니를 생각한다는 슈퍼 주인 할머니, 의상실 난로 위에 밥 지어놓고 손님을 먹이는 ‘꼬옹꼼방’ 의상실 주인 등의 사연이 그렇게 나왔다. 중앙여고생들에게는 설문 등으로 귀신을 부르는 ‘분신사바’ 주문과 공부, 성, 연애 등에 얽힌 미신 시스템을 파악해냈다.

“삶을 기록하는 것이 사명 될 듯”

하지만 이씨의 마음을 잡아 흔든 건 따로 있었다. “70~80대 독거 할머니들은 집주인들이 ‘언제 죽을지 모른다’며 셋방을 주지 않는 경우가 허다했습니다. 외로움에 지친 노인이 독방에서 줄을 목에 걸고 자살놀이를 하다 실수로 정말 자살 아닌 자살이 된 경우도 봤어요. 이런 현실 앞에서 연구자로서 거리두기란 게 별 의미가 없더군요.”

“아현동 조사 뒤로 사람에 중독됐다”는 이씨는 지금도 서울 성북구 정릉3동 달동네 셋방에 입주해 주민들과 부대끼는 중이다. “삶을 기록하는 것이 사명이 될 것 같다”고 했다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤석열 무기징역…법원 “내란 우두머리죄 인정”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

10개월간 환자 묶은 부천 이룸병원…인권위 “신체 자유 보장” 권고

국민 75% “윤석열 사형 또는 무기징역 선고받을 것”

‘이상민 딸’ 보고 눈물 났다던 김계리 “지귀연, 윤석열 무죄 선고해야”

‘19 대 1’ 수컷들 성적 괴롭힘에 추락사…암컷 거북의 비극

법원 “윤석열, 국회 제압 첫 결심한 건 2024년 12월1일”

뉴욕타임스 “윤석열 무기징역, 혼란에 지친 한국인에게 종지부”

노벨상 추천서에 ‘응원봉’ 등장…“무기 아닌 용기로 보장되는 평화 입증”

‘계엄 설계자’ 노상원 징역 18년…경찰 수뇌 조지호·김봉식 징역 12년·10년

![[속보] 법원, 내란 수괴 윤석열에 무기징역 선고…김용현에 징역 30년 [속보] 법원, 내란 수괴 윤석열에 무기징역 선고…김용현에 징역 30년](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0219/53_17714858210992_9617714858077371.jpg)