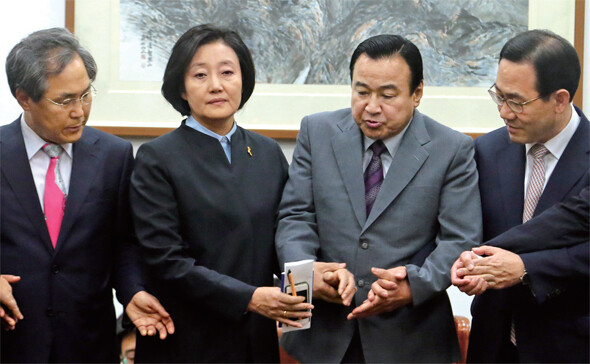

새정치민주연합의 우윤근 정책위의장, 박영선 원내대표, 새누리당의 이완구 원내대표, 주호영 정책위의장(왼쪽부터)이 양당의 긴 갈등 끝에 지난 9월30일 세월호 특별법 합의 내용을 발표하고 있다. 이런 양당 중심의 교섭단체 밀실협의가 사회적 갈등과 국회 마비를 야기한다는 비판도 제기된다. 한겨레 김경호 기자

국가정보원의 대선 개입 사건에서 원세훈 전 국가정보원장과 김용판 전 서울지방경찰청장이 무죄판결을 받은 것은 검찰이 진정으로 ‘유죄’를 바라지 않았기 때문이다. 여론에 밀려 기소하긴 했지만 검찰은 특별수사팀을 공중분해하며 유죄로 가는 길을 방해했다.

여론에 밀려 재판 중인 또 다른 사건이 있다. 10월8일 결심공판을 앞둔 육군 28사단 윤아무개(21) 일병 사망사건이다. 33일간 하루도 빠짐없는 선임병들의 잔혹한 폭행을 참아내던 윤 일병은 4월6일 오후 4시32분께 쓰러졌다. 군검찰은 가해 병사들을 상해치사죄로 기소했다. 실수로 윤 일병을 죽였다는 뜻이다. 상해치사의 법정 형량은 3년 이상의 징역이다. 한 달 이상 잔혹한 폭행이 지속됐다는 사실이 뒤늦게 드러나면서 군검찰에 비판 여론이 쏟아졌다. 군검찰은 마지못해 공소장을 변경해 ‘살인죄’를 넣었다. 살인죄는 사형이나 무기 또는 5년 이상의 징역에 처해진다. 선임병과 후임병 간 폭행 사망사건에서 군검찰이 살인죄를 적용한 건 이것이 처음이다. 최초의 살인죄 유죄판결이 나올 수 있을까?

윤 일병 사망사건의 공소장을 보면, 군검찰은 폭행을 주도한 이아무개(26) 병장이 4월6일 오후 4시7~32분에 모두 12차례 윤 일병을 폭행해 결국 사망에 이르렀다고 기소했다. 하아무개(22) 병장은 4차례(2차례는 망을 봄), 이아무개(21) 상병은 5차례(1차례는 망을 봄), 지아무개(21) 상병은 4차례(3차례는 망을 봄) 가담하는데, 이들 모두 살인죄를 적용했다. 상해치사 공소장과 비교하면, 가해 병사들의 폭력 행위는 2차례만 늘어났다. 4시17분께 이 상병이 손바닥으로 윤 일병의 정수리를 8차례 때렸고, 4시23분께 이 병장이 발로 윤 일병의 배를 6차례 걷어찼다는 내용이다. 군검찰은 두 가지 폭행을 추가하며 상해치사에서 살인으로 바꾼 것이다.

살인은 입증이 까다롭다. 가해 병사들에게 최소한 ‘죽어도 상관없다’는 인식(미필적 고의)이 있었다는 점을 군검찰이 증명해야 한다. 고의성이 없었는데 폭행하다 피해자가 죽음에 이르렀으면 상해치사에 그칠 수밖에 없다. 군검찰 출신 변호사는 “흉기도 없이 25분간의 집단 폭력으로 살인의 고의성이 입증될 수 있을지 의문”이라고 지적했다.

살인죄를 적용하라는 여론이 거셌던 것은 ‘25분간의 폭력’ 때문이 아니었다. 윤 일병이 33일간의 구타와 가혹행위 끝에 정신적·육체적 한계에 이르러 사망했기 때문이다. 첫 폭력은 3월3일, 윤 일병이 자대 전입(2월18일) 뒤 2주간의 대기 기간을 끝난 시점이었다. 조용할 날이 없었다. 선임병들은 윤 일병의 얼굴·배·가슴·턱·허벅지 등을 수시로 때렸다. 폭력은 이 병장이 주도했는데 자신이 지치면 후임병을 시켜서 때렸다. 윤 일병은 맞아서 3주간 오른쪽 다리를 절기도 했다.

사고 당일인 4월6일 아침 7시10분께, 윤 일병은 그날도 맞으면서 깨어났다. “너 자지 말라고 했는데 왜 잤냐?” 이 병장이 뺨을 때리고 발길질을 퍼부었다. 이 병장은 수시로 ‘수면 금지’를 명했다. 전날에도 윤 일병은 잠을 2시간밖에 자지 못했다. 4월4일 밤부터 5일 새벽까지 얼차려를 받았다. 그 뒤 아침 식사도 못한 채 계속 맞았다. 오후에도 기마자세 등 얼차려를 받았다. 밤까지 이어진 폭력은 밤 12시께 더 참혹해졌다. 이 병장이 “내가 했던 말 중 가장 감명 깊었던 말이 무엇이냐”고 묻자 윤 일병은 “(이 병장의) 아버지가 조폭이었다는 것”이라고 답했다. 화가 난 이 병장은 윤 일병을 관물대 안 좁은 공간에 밀어넣고 발로 머리와 배를 지근지근 밟았다. 또 윤 병장의 러닝과 팬티를 강제로 찢으며 발가벗겼다. 윤 일병이 속옷을 갈아입으면 또 찢고 폭행했다. 당시 목격자 김아무개 일병은 “다음날 쓰레기통 안에 피해자 속옷이 수북이 쌓여 있는 걸 봤다”고 진술했다. 새벽 2시가 지나서야 구타가 끝났지만 ‘수면 금지’ 탓에 윤 일병은 5시까지 잠을 못 잤다. 그리고 이 병장에게 맞으며 일어나 아침과 점심을 걸렀다.

폭행 및 수면부족, 배고픔에 윤 일병은 지쳐갔다. 사고 당일 아침 숨을 제대로 쉬지 못하고 얼굴빛도 창백했다. 이 병장은 수액 주사를 놓도록 했다. 그러나 수액 주사 바늘을 윤 일병에게 꽂아놓은 상태에서 다시 때렸다. 오후 4시7분께 폭력은 절정에 달했다. “군기를 잡을 목적으로” 윤 일병의 입을 강제로 벌려 냉동식품을 먹였다. 토하자 그 음식을 핥아먹게 했다. 음식물을 쩝쩝거리며 먹는다고, 대답을 늦게 한다고, 동작이 느리고 목소리가 작다고 윤 일병을 때리고 또 때렸다. 결국 오후 4시32분께 윤 일병은 소변을 쏟으며 의식을 잃고 쓰러졌다.

오후 5시께 윤 일병의 아버지(63살)는 아들이 의식불명 상태로 병원으로 옮겨간다는 연락을 받았다. 경기도 의정부성모병원에서 두 달 만에 마주한 아들은 처참했다. “온몸의 멍, 12개 이상 부러진 갈비뼈, 장기 파열 등 구타의 흔적이 만연했다. 하지만 군 관계자는 음식을 먹던 중 쓰러졌다고만 했다. 다음날이 돼서야 구타를 시인했지만 질식사로 단정하는 듯했다.”(아버지 진술, 9월26일 공판에서) 아버지가 살인죄로 기소하라고 요구하자 헌병대는 “살인죄로 기소했다가 인정되지 않으면 가해자들이 무죄로 풀려날 수도 있다”며 상해치사죄로 기소할 것이라고 했다. 군검찰관도 앵무새처럼 같은 말을 반복했다. 아버지는 “유가족의 무지를 악용해 군검찰과 헌병대가 거짓말했다”고 분노했다. 살인죄로 기소하면서 예비적 공소사실로 상해치사죄를 함께 적용할 수 있기 때문이다. 군법관을 지낸 한 변호사는 “사단장 지휘를 받는 헌병대와 군검찰은 지휘관이나 군 조직에 불리한 내용을 은폐·축소하는 경향이 있다”고 지적했다.

군인권센터는 지난 7월30일 기자회견을 열어 한 달 넘은 구타와 가혹행위를 폭로하며 살인죄 적용을 촉구했다. 사건의 최고 책임자인 김흥석 육군 법무실장(준장)은 8월1일 기자회견을 열어 “살해 의도가 없었다”고 일축했다. 국회 국방위원회가 나서 질책하자 8월4일 김 법무실장은 “다시 검토하겠다”고 한발 물러섰다. 결국 군검찰은 떠밀리듯 ‘25분간의 폭력’에 대해서만 살인죄를 적용했다.

대법원은 △범행에 이르게 된 경위 △범행 동기 △공격 부위와 반복성 △사망 가능성 △흉기의 유무와 용법 등을 종합해 살인의 고의성을 판단한다. 2006년 대법원이 미필적 고의에 의한 살인으로 인정한 사건을 보면, 가해자 2명이 피해자를 45일간 방에 감금한 상태에서 발가벗긴 채 온몸을 폭행해 췌장 파열 등으로 숨지게 했다. 윤 일병도 33일간 사실상 감금 상태에서 잔혹한 폭력을 당했지만 군검찰이 ‘25분간의 폭력’만을 특정한 터라 유죄를 예측하기 어려운 상황이다.

군검찰로선 진정으로 ‘살인죄 유죄’를 바라지 않는 듯하다. 첫 살인죄가 인정되면 앞으로 군대 내 폭행 사망사건에 살인죄를 적용하라는 요구가 빗발칠 테니 말이다. 김흥석 법무실장이 8월11일 군 내부망에 올린 글에서 속마음을 엿볼 수 있다. “군검찰의 (윤 일병 사망사고 수사를) 매우 자랑스럽게 생각한다. (하지만) 여론에 밀려 (상해치사죄를 적용한 군검찰관의) 법적 판단을 지켜주지 못했다. 사망사고가 언론에 공개되면서 정확한 사실관계에 근거하지 않은 일방적 주장으로 매도돼 참담한 심정이다.”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

전한길은 ‘가질 수 없는 너’…가수 뱅크도 윤어게인 콘서트 “안 가”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

정부, ‘엘리엇에 1600억 중재판정’ 취소 소송서 승소…배상 일단 면해

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해

조희대, 민주당 사법 3법 ‘반대’…“개헌 해당하는 중대 내용”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

이 대통령 “나의 영원한 동지 룰라”…양팔 벌려 꽉 껴안아