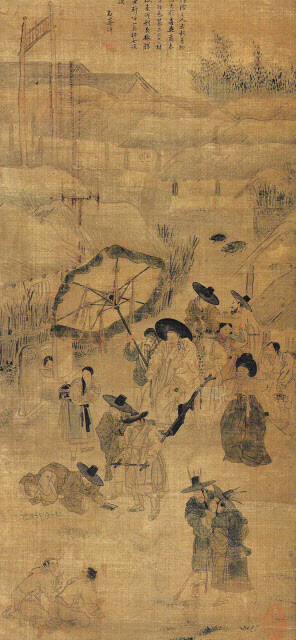

술에 취한 수령이 송사를 처리하는 모습을 그린 김홍도의 〈취중송사〉. 아버지 정재원의 부임지에서 생활하며 어진 목민관의 자세를 배운 정약용은 타락한 목민관들을 매섭게 비판했다. 창비 제공

정약용은 익히 알려진 대로 대단한 저술가로, 18년의 유배 기간 중 수십 편의 저작을 남겼다. 정약용의 저술 중 는 48권으로, 가장 많은 권수를 갖는 저서이기도 하다. 하지만 정약용 본인이 몸소 목민관으로 있던 것은 황해도 곡산부사 시절뿐이었다. 그럼에도 는 학자적 지식을 넘어 현실적 안목과 상황을 자세히 담고 있다.

정약용은 어린 시절 아버지를 따라 여러 곳의 부임지에서 함께 생활했다. 6살 되던 때 연천현감에 임명된 아버지와 생활했고, 15살에 혼인한 다음해에도 화순현감으로 부임한 아버지를 따랐다. 이런 젊은 날의 경험이 정약용 자신의 목민관 경험인 것처럼 명확하고 또렷하게 남아 그 직임을 파악하는 밑거름이 되었으리라 추정하는 게 무리한 비약은 아닐 것이다.

는 목민관에 임명돼 임지에 부임하는 것을 시작으로 마지막에 퇴임해 물러나기까지의 과정을 그대로 목차로 구성하고 있다. 12개 목을 두고 각 목에는 6개 조항을 두는 체제로 구성됐다. 그런데 마지막 12목인 ‘해관’(解官)의 여섯 조항 중 마지막 두 조항이 ‘은졸’(隱卒)과 ‘유애’(遺愛)이다. 은졸은 본래 임금이 죽은 공신에게 애도의 뜻을 표하던 일을 말하는데, 에는 부임지에서 목민관이 운명하는 것을 뜻한다. 결국 은졸은 오늘날로 보면 순직이라 해도 무방하겠다. 유애란 송덕비와 선정비를 세워 떠난 목민관의 선정을 기리는 것을 말한다. 은졸 편의 첫머리는 이렇게 시작한다.

“부임지에서 몸이 죽어 맑은 향기가 더욱 강렬하며 아전과 백성이 슬퍼하고 상여를 붙잡고 소리 내어 곡하며 오래되어도 쉽게 잊을 수 없는 것은 어진 목민관의 최후이다.”

어진 목민관의 최후라 칭송한 은졸은 정약용에게 하나의 있음직한 가능성이 아닌, 직접 겪은 아픔이었다. 아버지 정재원이 63살로 생을 마감한 것이 진주목사로 재임하던 때였기 때문이다.

정재원은 60살에 울산부사로 임명돼 울산부의 여러 폐단을 혁신한 목민관으로 전해진다. 그리고 다음해인 61살에 진주목사로 자리를 옮겼는데, 그곳에서 은졸한 것이다. 당시 홍문관 수찬으로 중앙에서 관직 생활을 하던 정약용을 비롯해 아들들이 아버지의 부음을 듣고 급히 달려갔다. 한걸음에 달려간 진주 관아에서 정약용은 아버지가 숨을 거두는 순간까지 무엇을 마음에 두었는지 알 수 있었다. 정재원이 마지막까지 업무를 살피던 곳곳에는 관련 문서가 어지럽게 두서없이 놓여 있었다. 마침 머리맡 작은 궤짝에 종이 한 장이 있었는데, 각 방(房)의 수입·지출 내역이 일일이 조목조목 기록돼 있었다. 얼마나 자세했는지 문서를 보는 사람이 각기 보완하고 이에 따라 시행하는 데 부족함이 없는 듯했다. 정재원이 마음을 다하고 죽을 때까지 세심했음을 직접 목도함으로써 정약용은 이를 평생의 가르침으로 삼을 수 있었다.

목민관은 자칫 ‘손님’일 수 있었다. 고을에는 오래된 읍례(邑例·고을의 관례)가 있었고 아전은 주인처럼 고을을 훤히 꿰뚫고 있었기 때문이다. 정재원 역시 아전에게 속거나 농락당할 위기가 있었다. 정재원이 울산부사로 있을 때의 일이다. 정재원이 부임했을 때 울산부는 여러 폐단이 산적해 있었다. 조세로 걷어야 하는 미곡은 밀렸고 군병은 부족했다. 정재원은 미납된 조세를 완결했고 군병을 보충하는 데 전력해 성과를 내었다. 목민관은 국가의 공직자였기에 국가의 살림살이와 국방을 위한 제 몫의 일을 완수해야 할 의무가 있었다. 하지만 한편으로는 궁핍한 백성을 어루만지고 보듬어야 하는 그야말로 목민의 수장이었다. 이 때문에 정재원은 밀린 세금을 가족에게 대신 물리는 족징(族徵)이란 폐단 역시 엄금하려 했다.

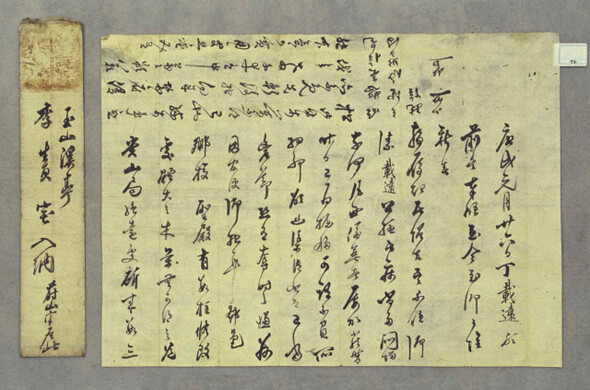

울산부사 시절 정재원이 직접 쓴 간찰.

정재원은 검재리(檢災吏)에게 자신을 대신해 울산 각 고을의 재앙 정도와 형편을 조사해서 아뢰도록 했다. 검재리는 해마다 날씨와 바람 등의 형편에 따라 달라지는 농사 수확물을 검사해 올바른 조세책을 펴기 위해 세운 자리였다. 검재리가 농사 형편이 어렵게 된 상황을 실제보다 과장해 보고하는 대목에는 그저 온화한 말로 응하던 정재원이었다. 하지만 검재리가 급기야 흉년이 심해서 국가에 낼 세금 격인 전총(田總)을 줄여서 아뢰려 하자, 정재원은 엄하게 판결해 검재리를 물리쳤다. 곁에서 보던 아들들이 물으니 웃으며 말하기를 “뭐 그리 새롭거나 신기할 것이 아니다. 지난번에 비의 혜택과 농사 형편에 대한 보고를 통해 어느 동 어느 리에서 김매기를 했는지, 모심기를 했는지와 자세한 형편을 내가 훤히 파악하고 있는데, 아전이 어찌 감히 나를 속이겠는가”라고 했다.

상관된 자로서 본인보다 업무에 밝은 아랫사람을 부릴 일이 자주 생긴다. 그러나 상관은 넓은 정보력과 정확한 분석력을 갖추어야 한다. 정재원은 자칫 아전의 수에 빠질 수 있는 상황에서 도리어 아전의 보고를 정확히 분석함으로써 아전의 잔꾀에서 자유로울 수 있었던 것이다.

| |

이선희 한국학중앙연구원 전임연구원

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS] 이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720725126758_20260226501531.jpg)

이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

이 대통령 “불법 계곡시설 허위보고한 공직자들, 재보고 기회 준다”

국힘, 대구·경북 행정통합 ‘찬성’ 입장 정리

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

국세청 직원과 싸우다 던진 샤넬백에 1억 돈다발…고액체납자 81억 압류

‘불륜 파묘’ 빌 게이츠 “러시아 여성 2명 만나…엡스틴 피해자 아니다”