애초 ‘1 대 99’는 구호였다. 2011년 가을 미국 뉴욕 월가를 휩쓴 뒤 전세계로 퍼진 ‘점령(Occupy) 운동’에서 광범위하게 쓰였다. 재분배가 이뤄지지 않는 고착된 양극화와 승자독식 구조 안에서 승자가 부리는 탐욕이 이 한마디에 짧게 요약됐다. 신자유주의와 금융위기가 휩쓴 세상에 사는 99%의 울분을 담은 구호이기도 했다.

이 지난 4월10일 최재성 민주통합당 의원을 통해 입수한 국세청의 각종 ‘백분위 자료’(100분의 1 단위로 구간을 구분한 통계)는 이 구호의 현실을, 그리고 1%의 속살을 다소나마 보여준다. 최재성 의원은 “공평과세의 원칙이 무너지다보니, 현행 세법 체계는 부자들이 고개를 들고도 통과할 수 있을 만큼 큰 구멍이 뚫렸다. 양극화 해소를 위한 조세·경제·복지 등 정책적 수단이 시급하다”고 말했다.

예년엔 아예 공개되지 않았거나, 예년보다 구간이 더 촘촘해진 자료다. 국세청 자료에서 수치에 반영된 사람들은 모두 납세자다. 역외탈세, 편법증여 등으로 납세를 피해간 ‘1%’는 빠졌고, 소득이 일정 수준에 못 미쳐 세 부담에서 상대적으로 자유로운 ‘99%’도 빠졌다. 이들이 포함되면 격차는 더 벌어질 수도 있다.

지난해 12월26일 당선인 신분이던 박근혜 대통령이 서울 여의도 전국경제인연합회(전경련)를 방문해 허창수 전경련 회장, 정몽구 현대자동차 회장, 구본무 LG 회장, 최태원 SK 회장 등 대기업 최고경영자들을 만났다. 박 대통령은 이날 재벌 총수들에게 고통 분담에 동참해줄 것을 당부했다. 국회사진기자단

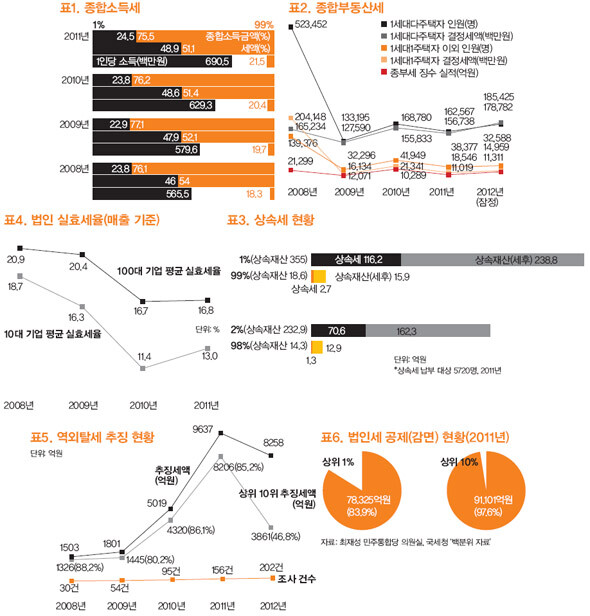

2011년 종합소득세 납부자 395만여 명 가운데 상위 1%의 종합소득금액은 평균 6억9천만원이 조금 넘는 것으로 나타났다. 나머지 99% 평균(2100여만원)의 32배가 넘는다. 전체 평균(2816만원)의 24.5배 수준이다. 상위 2%로 범주를 넓히면 소득 2억원대, 전체 평균의 7.4배로, 1% 때보다 ‘격차’가 줄었다.

2008~2011년 1인당 소득은 평균 18.9% 늘었다. 그러나 상위 10%의 소득증가율(19.6%)은 평균을 웃돌았고, 하위 10%(17.4%)는 평균에 못 미쳤다. 소득이 고르게 늘어난 것이 아니라 격차가 벌어졌다는 얘기다. 상위 1%의 소득이 전체 소득에서 차지하는 비율도 2009년 이후 해마다 늘어나, 29.5배(2009년)에서 30.8배(2010년), 32.2배(2011년)로 상승곡선을 이어갔다. 1%에게 부과된 세금도 해마다 늘어났다. 2011년엔 전체 종합소득세의 절반가량(48.9%)을 1%가 짊어졌다.

종합부동산세는 2009년 들어 부과 기준을 완화하면서(6억원 이상→9억원 이상) 세수 자체가 반토막이 났다. 이후 1세대1주택자 과세 대상 수도 해마다 줄었다. 부동산 가격이 하락한 탓에 종부세 부과 기준에 해당하는 세대 수가 줄었기 때문으로 보인다. 반대로, 1세대1주택자 이외의 과세 대상 수는 해마다 늘었다. 1채 이상 집을 가진 다주택자 수가 증가한 것이다.

감사원은 지난 4월10일 대기업의 편법적인 부 대물림에 대해 국세청이 세금을 제대로 추징하지 않았다고 지적했다. 대기업의 ‘오너’들은 자녀 또는 손자녀에게 각종 편법을 동원해 재산을 물려주고 있었다. 현대자동차그룹의 정의선 부회장이 물류 기업인 현대글로비스에 20억원을 출자한 뒤, 주식가치 상승 이익 등으로 2조여원의 재산을 정몽구 회장에게서 간접적으로 이전받은 것이 대표적인 예다. CJ그룹 이재현 회장, SK그룹 최태원 회장, STX그룹 강덕수 회장도 가족 명의 회사에 일감을 몰아줬다.

롯데그룹 계열사인 롯데쇼핑은 비계열 특수관계사에 영화관 내 매점 등을 낮은 가격으로 임대해 1천억원대의 현금배당과 주식가치 상승 이익을 안겨줬다. 내부 정보를 이용한 주식거래도 있었다. 신준호 푸르밀 회장은 자신이 소유한 대선주조의 증설 예정 부지가 산업단지로 지정될 것이라는 정보를 알고 있는 상태에서 손자 등 4명에게 127억원을 빌려주며 대선주조 주식 32%(31만8691주)를 사도록 했다. 이후 산업단지 지정이 실현되면서 대선주조의 주식가치는 폭등했다. 손자 등은 주식을 팔아 1025억원의 양도차익을 챙겼다.

1%임이 확실시되는 이들에 대해 국세청이 세금을 추징한다면, 그 세목은 증여세 또는 상속세가 될 것이다. 최재성 의원이 공개한 자료를 보면, 2011년 상속세 납부 대상자는 5720명이었다. 재산을 물려받는 이들 가운데 상속세 납부 대상은 통상 1~2% 수준이다. 상속재산 가운데 각종 비과세 및 공제분을 적용하면 피상속인들 대다수는 과세 대상에서 벗어나기 때문이다. 이들 ‘1%’는 전체 10조원, 1인 평균 18억6300만원어치의 재산을 상속받는 것으로 나타났다. 평균 2억7천여만원의 상속세를 제하고 순수하게 물려받는 재산은 평균 15억9200만원에 조금 못 미쳤다.

그러나 이 1% 안에서 다시 ‘1 대 99’ 구도가 구현됐다. 5720명 가운데 상위 1%인 57명의 상속재산은 평균 355억원이 넘은 반면(세후 238억8천만원), 나머지 99%의 평균은 15억2600만원 수준이었다(세후 13억6700만원). 1%와 99%는 23배 이상 차이가 났다. 전체 표본을 2%와 98%로 나눠도 상속재산의 차이는 16배가 넘었다. 소득이 상위에 집중돼 있기 때문이다. 그러나 2%의 1인당 평균 상속재산(세후)은 1%일 때에 견줘 4분의 1 수준으로 쪼그라들었다.

957호 줌인

‘역외’는 지구촌 시대의 꼼수다. 실제로는 한 국가 안에서 이뤄진 경제적 활동임에도, 외양상 법규와 세제 등이 유리한 국외 지역에서 이뤄진 것처럼 꾸미는 일이다. 인적·물적 자원은 자유롭게 국경을 넘어 이동하지만, 법을 적용하고 세금을 걷을 수 있는 주권은 국경을 넘을 수 없다는 점을 악용하는 일이다. 국내에선 소득을 거두지 못한 것처럼 위장해, ‘소득이 있는 곳에 세금이 있다’를 ‘소득이 없으니 낼 세금도 없다’로 만들어버린다.

지난 2월 법정 구속된 ‘선박왕’ 권혁(63) 시도상선 회장의 사례가 전형적이다. 권 회장은 실제로는 국내에 근거지를 두고 선박 임대업과 해운업을 하면서도, 국내 자산은 홍콩에 있는 ‘페이퍼컴퍼니’(실체 없이 서류상으로만 존재하는 회사)로 옮겼다. 주식은 케이맨군도에 설립한 법인에 명의신탁했다. 사실상 100% 지분을 가졌음에도, 회사의 대표이사직도 맡지 않았다. 일체의 공개 활동을 피했고, 심지어 서울 집 계약서도 친·인척 명의로 작성했다. 스위스와 홍콩 등 국외 계좌에도 돈을 감췄다.

결국엔 꼬리가 밟혔다. 국세청은 2011년 권 회장에 대한 세무조사를 벌여 4101억원을 추징한 뒤 검찰에 고발했다. 1심 재판부는 그를 ‘국내 거주자’로 보고 조세포탈 혐의를 유죄로 인정했다. 권 회장은 징역 4년과 벌금 2340억원을 선고받고 법정 구속됐다. 그로부터 엿새 뒤인 지난 2월18일 그는 법원에 항소장을 제출했다.

그나마 ‘선박왕 사건’은 국세청이 재판에서 이긴 경우다. 카자흐스탄 최대의 구리 채광·제련 사업으로 1조원대의 수입을 올린 ‘구리왕’ 차용규(57)씨에 대해선 세금 부과조차 못했다. 과세 전 타당성을 판가름짓는 적부심에서 한국 거주자로 볼 수 없다고 결론이 났다. 2000년대 미국에 봉제인형을 수출해 부를 쌓은 ‘완구왕’ 박종완 에드벤트엔터프라이즈 대표는 1심에서 “미국 영주권이 있어 한국 국세청에 납세 의무가 없다”는 취지로 무죄를 선고받았다. 구리왕 차씨와 완구왕 박 대표에게 국세청이 제시했던 추징 금액은 각각 1600억원, 2140억원 규모였다.

역외탈세는 이처럼 몇백억~몇천억원대 고액 탈세자 비율이 높다. 재산은 조 단위에 이른다. 최재성 의원이 공개한 국세청 자료를 보면, 2008~2012년 역외탈세 조사 건수와 추징 세액이 꾸준히 늘었다. 2010년 역외탈세담당관실이 신설되면서 2.8배 늘었고, 이현동 전 국세청장이 한창 목소리 높여 역외탈세를 비판한 2011년엔 최고치를 찍었다.

그러나 2012년엔 상승곡선이 잠시 주춤하면서 고액 탈세자 비율도 줄었다. 2012년 역외탈세 조사 대상자 상위 10%의 추징 세액은 전체 추징 세액의 46.8%를 차지했다. 80% 이상을 기록한 예년의 절반 수준이다. ‘○○왕’이라고 할 만한 ‘대물’을 끌어낸 실적이 없었던 셈이기도 하다. 최재성 의원은 “최근에 고액 역외탈세자가 수면 위로 올라온 적도 없다. 국세청이 고액 역외탈세 조사 능력이 부족한 것인지, 의지가 부족한 것인지 의심스럽다”고 꼬집었다.

법인(기업)의 조세 상황을 보면, 이명박 정부의 ‘부자 감세’ 정책이 어떤 ‘1 대 99’로 이어졌는지도 알 수 있다. 2008~2011년 법인세를 신고한 법인 가운데 수입금액 기준 100대 법인의 실효세율(매출 기준)은 20%대에서 16%대 후반으로 4%포인트가량 떨어졌다. 그런데 상위 10대 법인은 18.7%에서 11.4~13%로 떨어져, 낙폭이 훨씬 컸다.

법인세 실효세율은 각종 공제나 면제 등을 반영한 기업의 세금납부액을 소득액으로 나눈 값으로, 기업들이 실질적으로 얼마만큼을 세금으로 내는지 보여주는 지표다. 실질 납세분이 줄어든 원인은 크게 두 가지로 보인다. 우선, 이 기간에 정부는 법인세 과세표준(공제 이후 소득액) 2억원 초과 구간의 세율을 25%에서 22%로 3%포인트 하향 조정했다. 10대 기업이 낸 세금은 2008년 7조원이 넘었으나, 2011년 6조5800억원 선으로 줄었다. 반면 법인세 감면 혜택은 소수 대기업에 집중됐다. 2011년 전체 법인세 공제세액 9조3천억원 가운데, 상위 1%에 해당하는 기업들이 공제받은 세액은 7조8천억원(83.9%)이었다. 그중에서도 상위 10대 기업은 3조123억원(32.2%)을 공제받아, 법인세 공제 혜택의 3분의 1이 이들에게 돌아간 것으로 볼 수 있다. 전체 법인세 공제액 가운데 상위 1% 기업들이 차지하는 비율은 2007년 78.7%에서 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.

‘상위’에 속한 소수 기업들이 세금 혜택을 누린 데 견주면, 사회 환원에는 오히려 지나치게 인색했던 것으로 보인다. 상위 10대 기업들은 2008~2010년 기부금을 6722억원에서 3207억원으로 절반 가까이 줄였다. 미국발 금융위기로 위태로워진 경제 상황이 반영된 것으로 평가할 수 있지만, 전체 법인의 기부금이 3조3786억원에서 3조5045억원으로 소폭 오른 것과는 대조적이다. 전체 기부금에서 상위 10대 기업이 차지하는 비중도 19.9%에서 9.1%로 급락했다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“‘김주애 후계’ 공식화하면 고모 김여정 반기 가능성”

붕어 좀 잡아먹는다고 유해조수라니…1급 위기종 수달의 서글픔

민주-혁신 합당 갈등의 ‘핵’ 이언주는 왜 그랬을까

“바닥에 앉아 전 부치지 마세요” 설 음식 준비 5가지 건강원칙

![하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레] 하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0214/53_17710435306389_20260211504219.jpg)

하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레]

누군가 국힘의 미래를 묻거든, 고개를 들어 경기도를 보게 하라

최가온 우승이 마지막 퍼즐…한국, 아시아 유일 빙상·설상·썰매 금 보유국

내부 결속도 안되는데…이정현 국힘 공관위원장 “다른 세력 손잡아야”

경찰, ‘속옷 저항 윤석열 CCTV’ 열람한 국회의원들 무혐의 결정

놀아야 산다, 나이가 들수록 진심으로