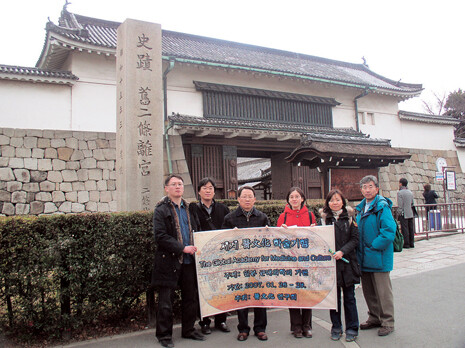

세계 의문화 학술기행단, 데지마와 교토에서 지식의 교류를 보다…폐쇄적인 조선과 달리 문화적 다양성을 일군 19세기 도쿠가와 일본

▣ 이종찬 세계 의문화 학술기행단·아주대 교수

지금 우리 의문화(醫文化)의 뿌리는 어디에서 찾아야 할까. 이런 의구심을 품은 의료인들이 ‘세계 의문화 학술기행’을 떠났다. 한마디로 지리학적 상상력을 한국인들에게 불러일으키려는 의도에서 출발한 대탐험이었다. 조선 500년을 거쳐 현대 한국 사회에 이르기까지 조선인들과 한국인들은 지리학적 상상력을 자신들의 사유 체계에서 철저히 거세당했다는 것은 널리 알려진 사실이다. 조선인들은 “해는 중국에서 떠서 중국으로 진다”고 믿었고, 한국인들은 ‘오리엔탈리즘’의 덫에 걸려 미국식 프리즘으로 세상을 바라보는 데 익숙해져 있다. 여기에서 다른 ‘눈’으로 세계를 인식할 기회를 갖기는 쉽지 않았다.

조선통신사는 왜 데지마에 침묵했나

그렇다면 학술 탐험단이 지리학적 상상력을 내세운 이유는 무엇이었을까. 21세기에 갈수록 강고해지는 미국과 중국 양대 제국들 사이에서 자신의 주체성과 정체성을 획득해야 할 한국인들에게 가장 절실한 사유의 방식이 지리적 상상력이라는 판단에서다. “모든 역사가 풍토적 역사”라고 할 때, 지리적 상상력은 역사 만들기의 으뜸이 되는 사유 놀이이다. 우리는 학술기행을 통해서 지리적 상상력을 체화하려고 했다. 우리에게 익숙한 것들에서 벗어나 의문화를 더듬는 데는 세계를 새롭게 ‘발명’(발견이 아니다)하려는 의미도 내포돼 있었다.

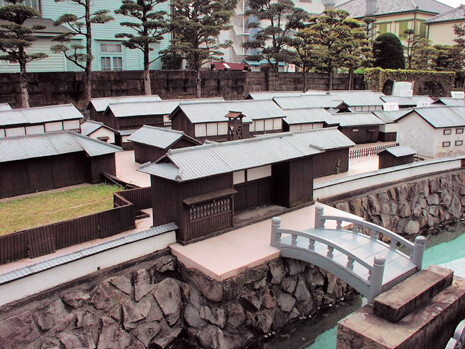

이번 학술기행단은 첫 번째 기착지로 일본 나가사키의 ‘데지마’(出島)를 선택했다. 우리에게 데지마는 낯선 곳이다. 조선 시대 열두 차례나 에도를 다녀온 조선통신사의 모든 기록에 데지마에 관한 기록을 살필 수 없다. 숙종 45년(1719) 9차 조선통신사에 속해 한양을 떠난 제술관 신유한(申維翰)도 쓰시마섬과 오사카를 거쳐 에도에 다녀왔다. 그 뒤 (海遊錄)을 펴냈지만 당시 데지마에서 일어났던 ‘역사적 사건’에 대해 한마디도 언급하지 않았다. 조선통신사의 ‘시선’에 네덜란드와의 무역 교류가 허용됐다지만 전체 면적이 4천 평 남짓한 데지마가 들어올 리 없었을 것이다. 당시 조선 정부의 눈으로는 네덜란드라고 하면, 억류 생활을 했던 하멜 같은 ‘오랑캐’에 지나지 않았다.

오랫동안 조선은 중국의 프리즘을 통해 서구 문물을 간접적으로 받아들였다. 이때 일본이 네덜란드를 통해 서구 문물을 직접 수용하고 있던 정황을 파악하기 어려웠을 것이다. 조선통신사의 관심 목록에 오르지 못한 데지마. 이는 조선 정부의 일본에 대한 인식의 한계로 연결될 수밖에 없었다. 애당초 포르투갈 사람들을 수용하기 위해 1636년에 완성된 데지마는 도쿠가와 일본과 홀란드(네델란드의 당시 명칭) 사이의 무역 교류를 위해 지은 인공섬이다. 그런 작은 섬이 일본의 근대적 지(知)를 탄생시킨 공간으로 평가받는다. 조선의 한글을 서양에 최초로 알렸던 지볼트도 데지마를 통해 도쿠가와 일본에 접속할 수 있었다.

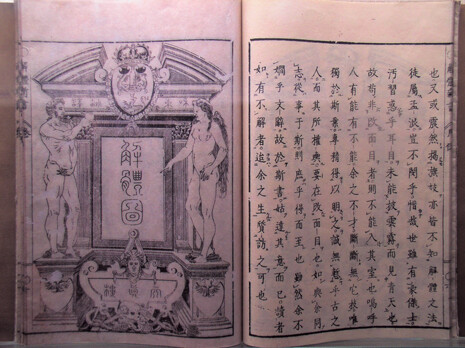

알다시피 근대 일본은 ‘번역’에서 출발했다. 서구의 책들은 바로 데지마를 통해 일본으로 소개됐다. 일본에서 처음으로 번역된 서양 서적인 (解體新書·1774)도 네덜란드 동인도 회사의 의사들이 데지마를 통해 들여온 책이다. 이 책은 원래 독일인 의학자가 썼는데, 네덜란드어로 번역된 의학서를 스기타 겐파쿠와 그의 동료들이 번역했다. 데지마는 일본이 전통 사회에서 근대 사회로 이행하는 데 숨통을 열어주는 구실을 했다. 1690년 데지마에 도착한 네덜란드 의사 잉클버트 캠퍼가 쓴 는 열두 번이나 새로 펴낼 정도로 유럽에 널리 알려졌다. 난학(蘭學)은 데지마를 통해 꽃피워 나간 셈이다.

경주와 교토는 한참 다르다

만일 일본의 근대를 이해하려 한다면 데지마의 의의를 파악해야 한다. 물론 데지마를 일본의 관문이라는 식으로 이해하는 것은 한계가 있다. 차라리 도쿠가와 일본과 임진왜란 이후 조선의 차이를 살피는 게 정확할지 모른다. 일본이 데지마를 통해 ‘쇄국’의 숨구멍을 열어놓았다면 조선은 철두철미하게 철옹성을 구축했다고 할 수 있다. 다시 말해 일본이 국토에서 한 줌도 안 되는 데지마에서 문화적 다양성을 인정하는 ‘관용’을 베풀었다면, 조선은 연경을 통해서나마 서구를 배우려고 했던 소현세자의 순수한 꿈마저도 짓밟는 ‘경직성’을 보인 것이다. 그 차이는 지금까지도 영향을 끼치고 있다.

많은 사람들이 교토를 나들이하며 신라의 고도 경주를 떠올린다. 하지만 그것은 교토를 피상적으로 살핀 결과일 뿐이다. 교토가 교토인 이유는 도시의 공간이 지식과 사상에 근거하고 있기 때문이다. 학문적으로 ‘교토학파’는 대단한 자긍심을 갖고 있다. 아시아 의학사학회가 도쿄가 아닌 교토에서 발기한 것도 같은 맥락에서였다. 교토대학의 지하 도서관에는 조선통신사들이 당시 일본에 와서 일본의 의사들과 학문적 교류를 했던 문헌들이 그대로 잠자고 있다. 한국과 일본의 의학자들이 모두 무심해서다. 경주가 교토가 되기 위해서는, 교토대학과 같은 전통과 역사의 지식 공동체를 키워나가야 할 것이다.

우리는 도쿄를 마지막 행선지로 선택했다. “박물관은 과거를 보여주는 곳이 아니라, 미래를 보여주는 곳이다”라는 말을 떠올리며 ‘에도박물관’으로 향했다. 도쿠가와 이에야스가 에도로 수도를 옮긴 뒤, 가장 심혈을 기울인 국가적 사업은 에도에 사는 사람들에게 마실 물을 안정적으로 공급하는 것이었다. 도쿄 중심부에 있는 수도(水道) 역사 박물관을 들여다보면, 도쿠가와의 집념은 세계적으로 상하수도 문화가 발달했던 것으로 알려진 로마 시대의 그것을 방불케 한다는 점을 알 수 있다. ‘일본적인 것’을 미학적으로 탐구하려는 우키요에 미술이 프랑스의 인상주의에 미친 영향에 대해선 이미 잘 알려져 있다. 우리는 이런 미학적 탐구의 물질적 토대를 주목했다.

만일 독일의 월터 베냐민이 에도의 ‘부티크 문화’를 알았다면, 를 다시 썼을지도 모른다. 일본은 결코 서구를 그대로 모방하는 데 그치지 않았다. 19세기에도 인구는 런던 인구를 훨씬 앞질렀다. 도쿄는 위생적으로도 런던보다 깨끗했다. 1877년에 도쿄의 수질을 직접 조사했던 도쿄대학의 애킨슨 교수는 나무로 만들어진 도쿄의 수도관이 런던의 금속 수도관보다 훨씬 위생적이라는 ‘놀라운’ 사실을 발표하기도 했다. 이쯤 되면 한국의 역사 교육에서 도쿠가와 일본에 대해 제대로 가르치고 있는 것인지 자문해볼 일이다. 분명히 19세기 도쿠가와 일본은 조선보다 훨씬 앞선 문명 수준을 유지하고 있었다.

세계의 치유와 건강 문화를 체계화

우리가 일본의 의문화를 살핀 것은 앞선 문명을 확인하려는 게 아니었다. 무엇보다 세계 내적 존재로서 몸을 치유할 수 있는 새로운 실천 행위의 모델을 만들려는 바람에서였다. 그 출발은 몸이다. 몸은 오감의 총집합체이다. 조선 시대의 성리학자들은 자신들이 갖춰야 할 실천적 덕목으로 몸의 양생을 꼽았다. 중세의 서구 지식인들이 몸이라는 소우주를 통해 자연과 삼라만상의 대우주를 인식할 수 있었다는 점을 주목하자. 학술 대탐험에 참여하는 의료인들은 세계의 각 나라에서 전통적으로 발달해왔던 치유와 건강 문화를 체계화하려고 한다. 이 과정에서 몸의 치유를 필요로 하는 지역 사회에서 그들의 전통적인 건강 문화를 존중하며 의술 행위를 전개해나갈 것이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

장항준 해냈다…‘왕과 사는 남자’ 500만, 하루 관객 2배나 뛰어

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

397억, 국힘 명줄 쥔 ‘윤석열 선거법 재판’…“신속히 진행하라”

![[속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력” [속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0222/20260222500021.jpg)

[속보] 트럼프 “글로벌 관세, 10%에서 15%로 인상…즉시 효력”

“대통령의 계엄 결정 존중돼야”…지귀연의 내란 판단, 어떻게 다른가