영화 ‘서브스턴스’의 한 장면. 뉴 제공

노화는 인류의 오랜 적이자 숙명이다. 편의점 도시락까지 ‘저속노화’를 말하는 지금 영화 ‘서브스턴스’의 흥행은 놀랍지 않다. ‘더 나은 버전의 몸’을 약속하는 영화 속 약물은 위험하지만, 뿌리칠 수 없을 만큼 매혹적이다. 영화에서 왕년의 슈퍼스타는 욕망을 통제하지 못하고 약물을 오남용하다가 결국 흉측한 괴물이 되어 죽음을 맞이한다. 비이성적이긴 해도 결코 바보 같다고는 말할 수 없는 주인공을 보다가 현실로 돌아온 관객은 문득 이런 생각을 했을지도 모른다. 나라면 어떻게 했을까? 그러다 곧 고개를 젓는다. 저런 약이 있을 리가 없지. 그런데 정말로 그럴까?

영화의 첫 화면은 이렇다. 계란 노른자에 뭔가를 주사하자 노른자가 두 개로 분열한다. 영화 속 약물 ‘더 서브스턴스’의 원리가 모종의 방식으로 체세포 분열의 한계를 없애는 것임을 노골적으로 드러내는 장면이다. 그 결과가 영화에서처럼 하나의 몸이 늙은 몸과 젊은 몸 둘로 나뉘는 것일 리는 없지만, 그래도 어느 정도의 타당성은 있다. 실제로 체세포 분열의 한계는 노화의 주된 원인 중 하나이기 때문이다.

체세포 분열은 한 세포가 똑같은 두 개의 세포로 복제되는 일이다. 그 말만 들으면 “몸이 두 배가 된다고?” 싶겠지만 당연히 그렇지는 않다. 인간은 하루에 10억 개의 세포를 잃는다. 체세포 분열이 일어나지 않으면 몸은 신입은 없고 퇴사자만 많은 회사와 같은 상태가 된다. 그런 회사는 퇴사자가 누적된 부서부터 점차 마비되다가 결국 폐업할 것이다.

문제는 세포에 정해진 분열 횟수가 있다는 점이다. 인간의 경우 이는 60회로, 60회 정도 분열한 세포는 더 이상 분열하지 못하고 죽는다. 고작 60회밖에 안 된다니 너무 짧은 것 같기도 하지만 거기에는 이유가 있다.

세포분열에서 가장 중요한 것은 그것이 유전정보의 복제라는 점이다. 분열된 두 세포는 동일한 유전정보를 가져야 한다. 유전정보는 가계도가 아니라 세포의 설계도이자 설명서와 같고, 세포의 모든 활동이 이에 따라 이뤄지기 때문이다. 잘못된 유전정보를 가진 세포는 돌연변이 세포가 되어 온갖 문제를 일으킨다.

세포분열에 횟수 제한이 걸린 이유도 거기에서 비롯된다. 세포분열은 컴퓨터에서 파일을 복사 붙여넣기 하듯이 이뤄지지 않는다. 오히려 종이를 오려내 본을 뜬 다음 풀로 붙이는 것에 더 가깝다. 거기에 본 뜬 종이의 다른 부분에는 절대 풀이 묻어서는 안 된다는 규칙까지 있으면 어떻게 될까? 오려낸 종이의 말단 부분에는 풀을 칠하지 않고 잘라내게 되고 점점 짧아질 것이다. 체세포 분열에서도 비슷한 일이 일어난다. 유전정보가 저장된 염색체는 복제할 때마다 말단이 조금씩 짧아진다.

그런데 이는 앞서 말한 “동일한 유전정보를 가져야 한다”는 말에 모순되는 것이 아닌가? 다행히도 그렇지 않다. 염색체는 유전정보를 담고 있지만 염색체 전체가 유전정보를 저장하고 있는 건 아니다. 염색체 말단에는 복제가 일어날 때 잘려나갈 것을 대비한 무의미한 데이터가 저장돼 있다. 이를 텔로미어(Telomere)라고 부른다. 세포는 텔로미어가 최소 길이 이상으로 남아 있어야만 세포분열을 한다. 약 60회 분열이라는 인간 세포의 수명은 그 때문에 생긴다.

세포분열을 멈춘 세포에는 둘 중 한 가지 일이 일어난다. 하나는 죽음이다. 이는 세포가 스스로 목숨을 끊거나 백혈구 등 면역세포의 힘을 빌리는 형태로 이루어진다. 다른 하나는 늙은 채로 계속 살아가는 것이다. 노화된 세포는 더 이상 체세포 분열을 하지 못하는 채로 수개월에서 수년까지도 생존할 수 있다.

두 경우 모두 노화의 원인이 된다. 세포가 죽어서 빈 자리는 다른 세포가 분열해 생긴 새로운 세포로 채워져야 한다. 그러나 텔로미어 길이에 한계가 있기 때문에 나이가 들수록 신체 기관의 수복은 느려지거나 심할 경우에는 아예 이뤄지지 못하기도 한다. 이는 앞선 두 경우 중 전자로 인한 문제다. 한편 후자 역시 문제를 일으키는데, 늙은 세포는 기능이 떨어지기 때문이다. 세포에는 주변에 다른 세포가 많으면 분열이 억제되는 성질이 있다. 노화 세포가 늘어난다는 것은 그러므로 회사에 일하지 않고 자리만 차지하는 무능력한 인물이 늘어나는 것과 비슷하다. 그런 회사가 성공적으로 운영되기는 쉽지 않을 것이다.

어느 쪽이든 문제의 본질 중 하나는 텔로미어다. 텔로미어의 길이를 보충할 방법이 있다면 인체의 망가진 부분을 고치는 것도 늙은 세포를 다시 분열시키는 것도 모두 가능해지기 때문이다. 이와 관련해 희망적인 소식이 하나 있다. 새로 만들어진 세포의 염색체 말단에 달린 텔로미어 길이는 세포가 60회 정도 분열할 만큼이 아니라는 것이다. 인체에는 텔로머레이스라는, 손상된 텔로미어를 보충해주는 효소가 있다. 텔로머레이스가 텔로미어를 보충해주는 덕분에 세포는 막 태어났을 때 주어진 한계보다 더 많이 분열한 뒤에 죽는다.

그렇다면 텔로머레이스를 주입하는 것으로 인간은 영생을 살 수 있을까? 안타깝게도 그럴 가능성은 높지 않아 보인다. 인체는 한 부분만 노화하는 것이 아니라 전체적으로 비슷한 속도로 늙는다. 그에 반해 텔로미어를 연장하는 치료는 국지적일 수밖에 없기 때문에 노화에 대한 완전한 해결책이 되기에는 부족하다. 또한 텔로미어의 길이 제한은 암을 막는 중요한 방어책 중 하나이기도 하므로 텔로미어 연장은 암 발병률을 높일 위험이 있다.

노화의 책임을 모두 텔로미어에 돌릴 수만도 없다. 체세포 분열은 완벽하지 않아서 복제가 거듭될수록 유전정보에 오류가 누적된다. 분열이 아니라 완전히 새로운 세포를 만들어내는 기능을 하는 줄기세포 역시 나이를 먹음에 따라 고갈된다. 미토콘드리아는 세포 안에 있기는 하지만 티에프(TF)팀처럼 다소간 따로 활동하는데, 그 탓에 세포를 건강하게 유지할 방법이 있더라도 미토콘드리아 기능 저하를 막을 별도의 방법이 필요하다.

그러나 한 가지 확실히 말할 수 있는 건, 노화를 막는 기술이 실현 가능한 범주의 것이라는 점이다. 라이프스팬(lifespan.io)이라는 기관에서 업데이트하는 현황을 살펴보면 의외로 노화 극복 기술이 놀라운 속도로 발전하고 있음을 확인할 수 있다. 생명과학 연구에 인공지능(AI) 기술이 적극 도입됨에 따라 이는 더 빨라질 것으로 예측된다. 어쩌면 그리 머지않은 미래에 우리는 끈질긴 젊음의 시대를 맞이할지도 모른다. ‘서브스턴스’의 강렬한 악몽은 뒤로한 채 새 꿈을 꾸는 시대를.

서윤빈 소설가

* 세상 모든 콘텐츠에서 과학을 추출해보는 시간. 공대 출신 SF 소설가가 건네는 짧고 굵은 과학잡학. 3주에 한 번 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

“식사도 못 하신다”…인생의 친구 송대관 잃은 태진아

“작은 윤석열까지 몰아내자” 대학생들 극우 비판 시국선언

트럼프 “말도 안 되는 종이 빨대…플라스틱으로 돌아간다”

![“한국이 소중히 여기지 않았다”…린샤오쥔 응원하는 중국 [아오아오 하얼빈] “한국이 소중히 여기지 않았다”…린샤오쥔 응원하는 중국 [아오아오 하얼빈]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0208/53_17389734723077_20250207503234.jpg)

“한국이 소중히 여기지 않았다”…린샤오쥔 응원하는 중국 [아오아오 하얼빈]

서부지법 이어 ‘헌재 난동’ 모의…경찰, 디시 ‘미정갤’ 수사

타이 여성 100여명 조지아로 유인해 난자 적출…“수사 중”

0.004초 차 ‘금’ 빙속 이나현 “첫 국제대회 정상…이제 시작”

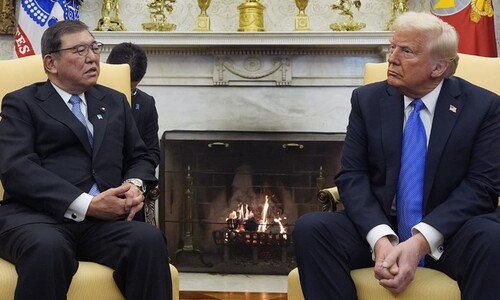

트럼프, ‘북한 완전 비핵화’ 원칙 첫 천명…“김정은 다시 만날 것”

500m 금 따고 통곡한 린샤오쥔…중국에 쇼트트랙 첫 금메달

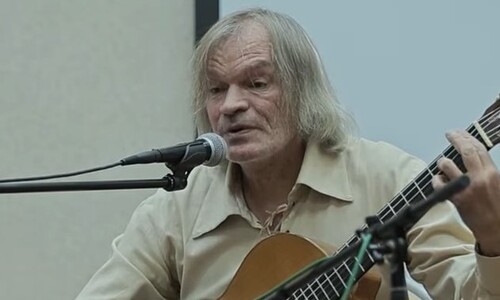

“전쟁 반대…푸틴 감옥 가길” 러 가수, 압수수색 받다 추락사