영국 런던의 채링크로스 107번지에 자리한 현재의 포일스 서점. 한미화 제공

영국에서 가장 오랜 기간 재위한 국왕은 엘리자베스 2세다. 1952년부터 2022년까지 무려 70년을 왕좌에 머물렀다. 엘리자베스 2세가 여왕으로 군림하던 시기, 서점업계에도 이에 버금가는 여왕이 있었다. 창업자인 아버지 윌리엄 포일의 뒤를 이어 1960년대부터 포일스(Foyles)의 경영을 책임진 크리스티나 포일이다.

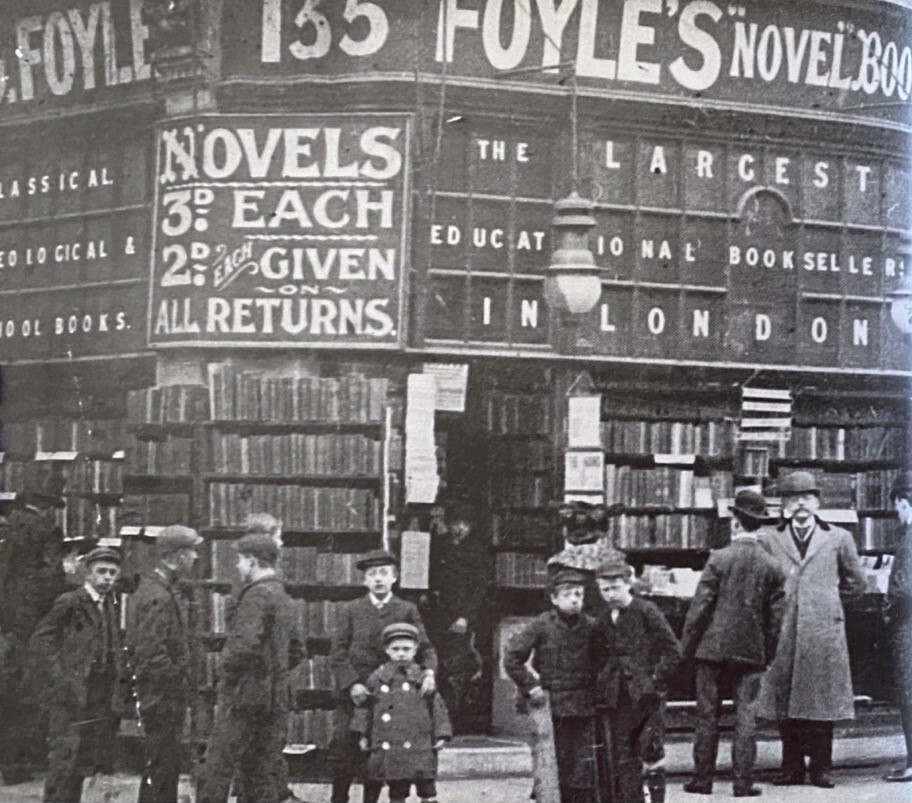

런던 채링크로스 거리를 대표하는 서점 중 하나인 포일스는 1903년 윌리엄과 길버트 포일 형제가 시작했다. 포일 형제는 공무원 시험을 준비하다 실패하자 그동안 공부했던 교과서를 집에서 중고로 팔았다. 생각보다 교과서가 잘 팔리자 형제는 고무돼 서점업에 나섰다. 처음 세실코트 16번지에서 시작했으나 장사가 잘되자 1906년 채링크로스 135번지로 이전한다. 이 자리에서 20세기 내내 포일스는 번영을 누렸다.

크리스티나 포일(1911~1999)은 17살이던 1928년부터 서점에 나와 일했다. 19살이던 1930년에는 그 유명한 문학 오찬 모임을 시작했다. 계기가 있다. 서점에서 일하던 어느 날 아침, 크리스티나는 계산대에서 중년의 남자 손님을 만났다. 그는 기차를 타고 멀리 가는데 마땅한 책을 한 권 추천해달라고 부탁했다.

크리스티나는 <포사이트가의 이야기>(The Forsyte Saga)를 꺼내 아주 좋은 책이고 여행에 적합하다고 추천했다. 신사는 군말 없이 책을 사서 나갔다가 이내 다시 들어와 크리스티나에게 자신이 산 책을 내밀었다. 책에는 이런 사인이 쓰여 있었다. “내 책을 좋아해준 젊은 아가씨를 위해 –존 골즈워디” 훗날 노벨문학상을 받은 작가 존 골즈워디가 책을 사러 왔다가 자기 책을 추천한 크리스티나에게 감동해 고마움을 전한 것이다.

이 경험을 통해 크리스티나는 직접 유명 작가를 만나는 게 얼마나 흥분되는 일인지 알게 된다. 여기서 영감을 얻어 1930년부터 매달 독자와 작가와 만나는 문학 오찬 모임을 기획했다. 호텔에서 열린 모임을 두고 교양을 과시하고 싶은 여성들이 모여든다는 등 조롱도 있었지만 언제나 성황을 이뤘다.

초청된 유명 인사의 면면이 대단했고 정치인도 많았다. <타임머신> <투명인간>을 쓴 허버트 조지 웰스, 미국 출생의 영국 바이올리니스트이자 지휘자인 예후디 메뉴인 남작, 설명이 필요 없는 찰리 채플린, <채털리 부인의 연인>을 쓴 데이비드 허버트 로런스, 프랑스 대통령 샤를 드골, 영국 최초의 여성 총리이자 ‘철의 여인’으로 불린 마거릿 대처, 영국 총리 해럴드 맥밀런, 노벨문학상을 받은 아일랜드계 작가 조지 버나드 쇼 등이다. 덕분에 크리스티나와 포일스는 언론에 엄청나게 보도되며 조명받았다. 크리스티나는 사업가 기질을 타고난 서점의 여왕이었다.

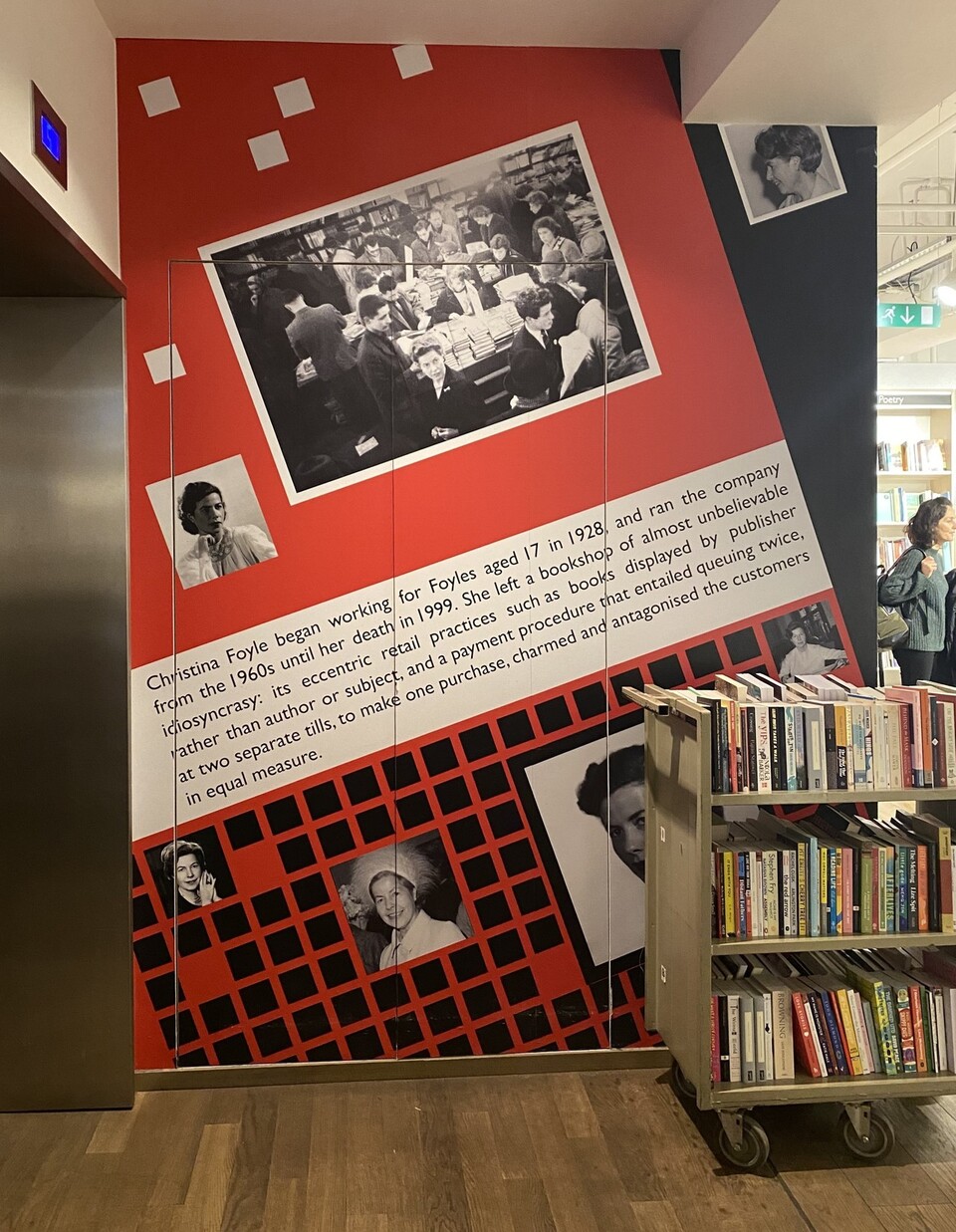

포일스에 가면 간략한 이 서점의 역사를 볼 수 있다. 서점 1층 벽면에 크리스티나 포일과 그의 시대 이야기를 만날 수 있다. 한미화 제공

크리스티나는 ‘포일스의 독재자’라는 또 다른 호칭으로도 불린다. 포일스는 한때 30마일(약 48㎞)의 세계에서 가장 긴 책꽂이를 보유한 서점으로 기네스북에도 올랐다. 책이 400만 권 이상 있어 사람들은 “포일스에 가면 없는 책이 없다”고 생각했다. 안타깝게도 그 많은 책에서 필요한 책을 찾기가 어려운 게 문제였다. 작가나 주제가 아닌 출판사별로 서가에 책이 꽂혀 있었던 탓이다.

경영이 어려워지자 크리스티나는 전문성이 부족한 낮은 임금의 직원을 고용하기 시작했다. 한번은 “<율리시스>(Ulysses)는 어디에 있느냐”고 손님이 묻자, 직원이 “율리시스는 점심을 먹으러 갔다”고 말하는 해프닝도 벌어졌다. 제임스 조이스의 소설 <율리시스>를 모를 만큼 포일스에서 책을 찾는 것도, 전문 서비스를 기대하는 것도 어려웠다. 채링크로스에 있던 딜런스(Dillons) 서점은 아예 버스 정류장에 “포일스에 가서 또 당하셨나요? 딜런스로 가보세요”라는 광고를 한 적도 있다.

포일스의 악명에는 크리스티나의 이상한 판매 방식도 일조했다. 그는 끝까지 포일스에 전자계산대를 설치하지 않았다. 게다가 독자가 책을 사서 집에 가져가려면 세 번이나 긴 줄을 서야 했다. 먼저 구매서를 받기 위해 줄을 서고, 다음으로 구매서를 들고 돈을 내기 위해 줄을 서고, 마지막으로 책을 받기 위해 또 줄을 서야 했다. 이 복잡한 방식을 고집한 이유는 크리스티나가 돈을 다루는 직원을 믿지 못했기 때문이라고 알려졌다.

크리스티나가 사망한 뒤 포일스의 현대화가 시작됐지만 상황은 녹록지 않았다. 온라인서점의 맹공으로 경영이 더 어려워졌고, 2007년 포일스는 처음으로 외부 전문경영인을 영입했다. 30마일을 자랑하던 서가에 있던 오래된 책을 대량 폐기하고 신간을 진열했다. 서점의 부문별 관리자에게 자율성도 부여했다. 무엇보다 2014년 100년 이상 머물렀던 채링크로스 135번지에서 지금 자리 채링크로스 107번지로 이전을 단행했다. 포일스는 칙칙하던 과거의 분위기를 벗어나 밝고 바람이 잘 통하는 현대적 서점으로 거듭났다.

1906년 채링크로스 135번지에 있던 포일스 서점. 책 <포일스: 어 셀리브레이션>에서 촬영.

포일스는 지금도 8개층을 서점, 카페, 갤러리 등으로 사용하는 대형서점이다. 하지만 서울의 새로운 서점에 익숙해진 내게 포일스는 여전히 20세기 아날로그 서점의 영광을 간직한 곳이었다. 예컨대 2층 음악 코너에 가면 벽면을 가득 채운 악보와 CD 그리고 DVD를 볼 수 있다. 여행 코너에는 여전히 종이 지도가 가지런히 진열됐다. 포일스를 만나고 나면 이런 서점이 하나쯤은 남아도 좋지 않을까 싶은 바람이 든다. 하지만 쉬운 일은 아닌가 보다. 2018년 포일스는 유럽 최대 체인 서점으로 알려진 워터스톤스에 매각됐다.

글·사진 한미화 <동네책방 생존탐구> 저자

유럽의 서점을 돌아보며 우리 서점의 내일을 생각해 봅니다. 3주마다 연재.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프 “한국도 군함 보내라”…호르무즈 해협 보호에 파병 요구

다카이치 “독도는 일본 땅, 국제 사회 알려야”…민주 “즉각 중단” 촉구

“중동 에너지 시설 잿더미로”…이란, 미 하르그섬 공격에 보복 예고

“윤석열의 꼬붕” “이재명에 아첨”…조국-한동훈 SNS 설전

“국내 선발 3~4명뿐인 KBO의 한계”…류지현 감독이 던진 뼈아픈 일침

북, “상대국 삽시 붕괴” 600㎜ 방사포 쏜 듯…한·미 연합연습에 무력시위

“이정현 전화는 꺼져” 장동혁, 오세훈에 “공천은 공정이 생명”

이 대통령 “‘이재명 조폭 연루설’ 확대 보도한 언론들 사과조차 없어”

‘법왜곡죄’ 조희대 고발 사건, 서울경찰청 광수단에 재배당

트럼프 ‘이란 석유 수출 터미널 있는 하르그섬 파괴’