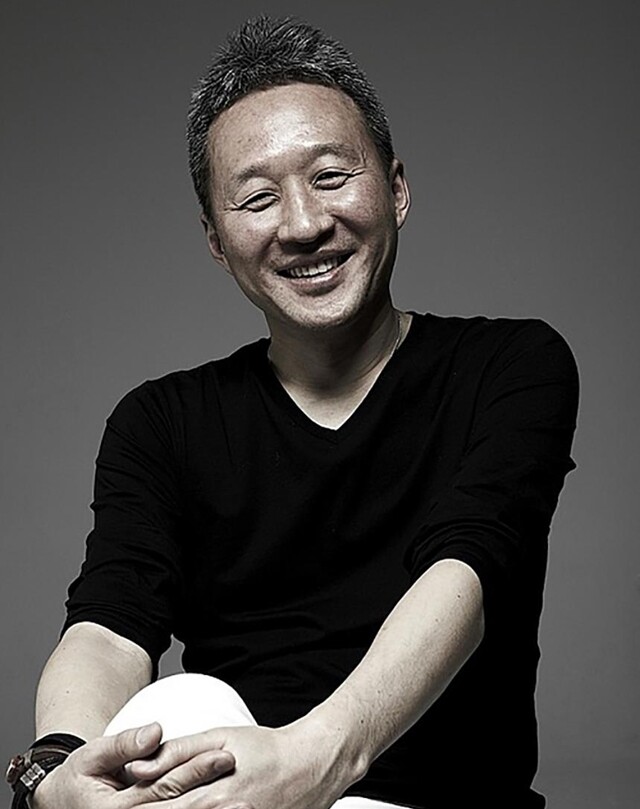

전태관은 동료 김종진의 말대로 “독보적인 리듬감, 폭발하는 에너지, 음악에 대한 깊은 이해가 공존하는 음악인”이었다. 봄여름가을겨울 제공

온통 노란색뿐이었다. 노랗다 못해 샛노란 바탕에 봄·여름·가을·겨울이라는 글자만이 사면 각 귀퉁이에 쓰여 있었다. 별다른 정보도 없이 봄여름가을겨울이라는 ‘신인’ 밴드의 앨범을 왜 샀는지는 정확히 기억나지 않는다. 단순한 디자인에 끌려서일 수도 있고, 음악잡지에서 기사를 보고 호기심을 가졌을 수도 있다. 아니면 당대 최고의 레이블(음반사)이던 ‘동아기획’이란 이름을 믿고 산 것인지도 모른다. 어찌 됐든 1989년, 한 중학생은 그렇게 처음 봄여름가을겨울을 만났다.

시디(CD)도 아니고 바이닐(레코드판)도 아니고, 카세트테이프였다. 그때는 용돈을 모아 산 테이프 하나하나가 소중했다. A면을 데크에 걸고 재생 버튼을 누르자 폭풍 같은 드러밍과 함께 폭발적인 연주가 터져나왔다. ‘터져나왔다’는 말보다 더 적합한 표현을 찾지 못할 만큼 연주는 활기찼고 생동감이 넘쳤다. ‘오, 도입부 멋있다. 노래는 어떨까?’ 이런 기대와 함께 1분이 지나고 2분이 지났다. 곡의 절반이 넘어가는 동안 노래는 나오지 않았다.

뒤늦게야 알았다. 그 음악은 가창곡이 아닌 연주곡이라는 사실을. 당시 중학생에게 ‘연주곡’ 또는 ‘인스트루멘탈’이란 개념은 낯설었다. 중학생이라는 한 개인을 넘어 한국 대중음악계에도 연주곡이 낯선 건 마찬가지였다. 봄여름가을겨울은 앨범의 첫 곡을 연주곡으로 내세우는 담대함을 보여주었다. 이들이 첫 앨범을 내며 성공을 염두에 두었다면, 또는 미래를 생각했다면 연주곡을 머릿곡으로 하는 모험을 하진 않았을 것이다. 이들은 훗날 이 선택에 대해 “처음이자 마지막이 될 수도 있다는 생각으로 우리만의 미학을 보여주고 싶었다”고 술회했다. 그 덕분에 우리는 이라는 역사적인 연주곡을, 또 그 자체로 아름다운 연주곡을 가질 수 있게 됐다.

봄여름가을겨울은 한국 대중음악의 새로운 얼굴이었다. 늘 밴드의 꿈을 갖고 있던 김현식은 자신과 함께할 젊은 연주자를 모아 ‘김현식과 봄여름가을겨울’을 결성했다. 김종진과 전태관, 장기호와 박성식, 그리고 유재하라는 놀라운 이름들이 밴드의 구성원이었다. 활동이 불안정해지면서 팀은 와해됐고 김종진과 전태관은 봄여름가을겨울로, 장기호와 박성식은 빛과소금으로, 유재하는 일찍이 솔로 음악가로 나뉘어 활동했다. 이들로 인해 1980년대 후반 대중음악계는 더 풍성해질 수 있었다. 김종진과 전태관은 단 한 장이라도 멋있게 앨범을 내고 싶었고, 자신들이 좋아하던 외국 아티스트의 작업 방식을 한국에도 이식시키고 싶었다.

첫 앨범으로 기대 이상의 성공을 거둔 뒤에도 봄여름가을겨울은 한국에서 ‘불가능’이라 인식돼온 부분에 계속 도전했다. 김종진과 전태관은 함께 음악을 시작하며 음악가로서 이뤄야 할 ‘투 두 리스트’(to do list, 해야 할 일의 목록)를 만들었다. ‘라이브 앨범을 내겠다, 우리 시대에 듣기 어려운 앨범을 내겠다, 외국에서 녹음을 하겠다, 베스트 앨범을 내겠다’ 같은 구체적인 목록이었다. 봄여름가을겨울은 30년 동안 활동하면서 세부 항목에 하나씩 줄을 그어나갔다.

첫 앨범부터 한국에 제대로 된 퓨전재즈 음악을 알리고, 연주곡을 앞세워 새로운 대안이 되었다. 두 번째 앨범을 발표하고는 바로 라이브 앨범을 만들었다. 공연 실황을 어떻게 녹음하는지 아는 사람은 아무도 없었다. 그저 이렇게 하면 되지 않을까 하는 상상이 다였다. 김종진은 에베레스트 등정을 예로 들었다. 에베레스트에 어떻게 오르는지 방법도 모르고 장비도 없을 때 이들은 자신들의 상상을 더해 이를 실현했다. 봄여름가을겨울은 한국 대중음악이라는 큰 산을 오른 선구자이자 도전자였다.

3집과 4집은 미국에서 엄청난 제작비를 들여 만들었다. 이 앨범에 참여한 미국 현지 연주자들의 면면은 정말 대단하다. 외국에서 녹음했다는 과시가 아니라 제대로 된 음악을 제대로 된 소리로 들려주겠다는 일념 하나였다. 7집 《브라보 마이 라이프》는 3년 가까이 기획하고 녹음만 5개월이 걸린 앨범이다. 좋은 소리를 얻기 위해 한국과 헝가리를 오가며 그들 표현대로 ‘미친 짓’을 했다. 이들의 ‘투 두 리스트’에는 이런 ‘미친 짓’이 가득했다. 그리고 딱 하나를 빼고는 모두 이루었다.

백발이 성성해도 무대 위에서 연주하고, 무대 위에서 죽겠다는 순수한 열망이었다. 새로운 얼굴이었던 이들도 어느새 노장이 됐다. “음악이 샘물처럼 솟아오르던 시절”도 있었지만 나이가 들면서 음악이 예전만큼 나오지 않았다. 이들은 이를 그대로 인정하고 멋진 노장 밴드가 되는 길을 택했다. 신선한 충격 같은 건 후배들 몫으로 남겨두고, 이제 자신들의 역할은 청중과 음악가 간의 사랑을 확인시키는 거라 말했다. 앨범 작업을 하기보다는 더 자주 무대 위에 서려 했고, 10년 동안 연말마다 ‘와인 콘서트’라는 공연을 하며 10장의 라이브 앨범을 만들었다. 이 라이브 연작은 다시 언급해야 할 만큼 의미 있는 기획이었다.

꼭 열 번째 ‘와인 콘서트’ 무대에 전태관은 설 수 없었다. 암과 싸우던 그는 더 이상 무대에 서지 못했다. 그리고 지난해 12월27일 향년 57살로 세상을 떠났다. 결국 아홉 번째 ‘와인 콘서트’ 앨범 《실리 러브(Silly Love) SSAW-Ngs》는 전태관의 마지막 연주가 담긴 기록이 됐다. 록과 재즈의 경계에서 그가 들려준 드럼 연주는 힘이 넘치면서도 단정했다. 과 에서 그의 연주는 도드라지게 들리지만 결코 연주 밖으로 나가지 않는다. 탁월한 리듬감과 함께 그의 백비트는 군더더기 없이 명료했다.

전태관의 사망 소식을 전하며 김종진은 진심이 묻어나는 추도사를 썼다. “독보적인 리듬감, 폭발하는 에너지, 깊이 있는 음악의 이해가 공존하는 음악인”이라는 문장이 드러머로서 그에게 바치는 헌사였다면 “따뜻한 미소, 젠틀한 매너, 부드러운 인품을 겸비”했다는 표현은 인간 전태관을 그대로 묘사하는 말이었다. 실제 전태관은 늘 친절했고 배려가 넘쳤으며 봄여름가을겨울의 따뜻한 이미지를 대변했다. 우리는 한국 대중음악사에서 정말 중요한 역할을 해온 음악가 한 명을 잃었고 좋은 어른 한 명을 잃었다. 봄여름가을겨울의 두 번째 앨범은 《나의 아름다운 노래가 당신의 마음을 깨끗하게 할 수 있다면》이라는 긴 제목을 갖고 있었다. 이 바람은 한 중학생의 마음에도 와닿았다. 이들은 음악으로 마음이 깨끗해질 수 있다는 걸, 충만해질 수 있다는 걸 알려주었다. 고인의 명복을 빈다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

룰라 ‘새끼손가락 없는 맞춤장갑’ 받고 미소…뭉클한 디테일 의전

트럼프 “관세 수입이 소득세 대체할 것…더 강력한 수단 쓰겠다”

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

주한미군 사령관, ‘한국에 미-중 전투기 대치 사과’ 전면 부인

“누가 반대했나 밝혀라”…통합안 보류에 국힘 TK 의원-지도부 충돌

이 대통령 “농지매각 명령이 공산당? ‘경자유전’ 이승만도 빨갱이냐”

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

전한길, 반말로 “오세훈 니 좌파냐?”…윤어게인 콘서트 장소 제공 압박

이 대통령 울컥…고문단 오찬서 “이해찬 대표 여기 계셨다면”