교육은 우리 사회에서 계층 이동을 이끄는 엔진이었다. 가난해도 노력하면 교육을 통해 상류계층으로 오를 수 있었다. 계층 사이의 벽은 낮았다. 그 벽을 사람들은 타넘고 다녔다. 덕분에 우리는 대학을 나오지 않은 두 명의 대통령을 봤다. 그들은 누구나 노력하면 출세할 수 있다는 살아 있는 증거였다. 사람들은 이런 사회 시스템을 신뢰했다. ‘우리 아이도 노력하면 성공할 수 있다’는 믿음이었다. 신뢰는 뜨거운 교육열로 이어졌다. 2008년 고등학생의 대학진학률은 84%였다. 세계 최고 수준이다.

미국 학생의 성적 격차는 완만한 흐름

오바마 미국 대통령은 이런 한국 교육 시스템의 팬이다. 그는 지난해 11월 백악관에서 “한국에서는 찢어지게 가난한 사람들도 자식들은 최고의 교육을 받아야 한다고 말한다”고 말했다. 그는 미국 교육 개혁의 표본으로 한국을 가리켰다. 그렇지만 오바마 대통령이 알고 있는 나라는 지구상에 더 이상 존재하지 않는다. 그의 머릿속에 각인된 국가는 과거의 대한민국이다. 21세기 대한민국의 교육은 계층 이동을 촉진하는 기능을 급격히 잃고 있다. 반대로, 빈곤의 대물림을 보장하는 보수적인 제도로 변신하고 있다.

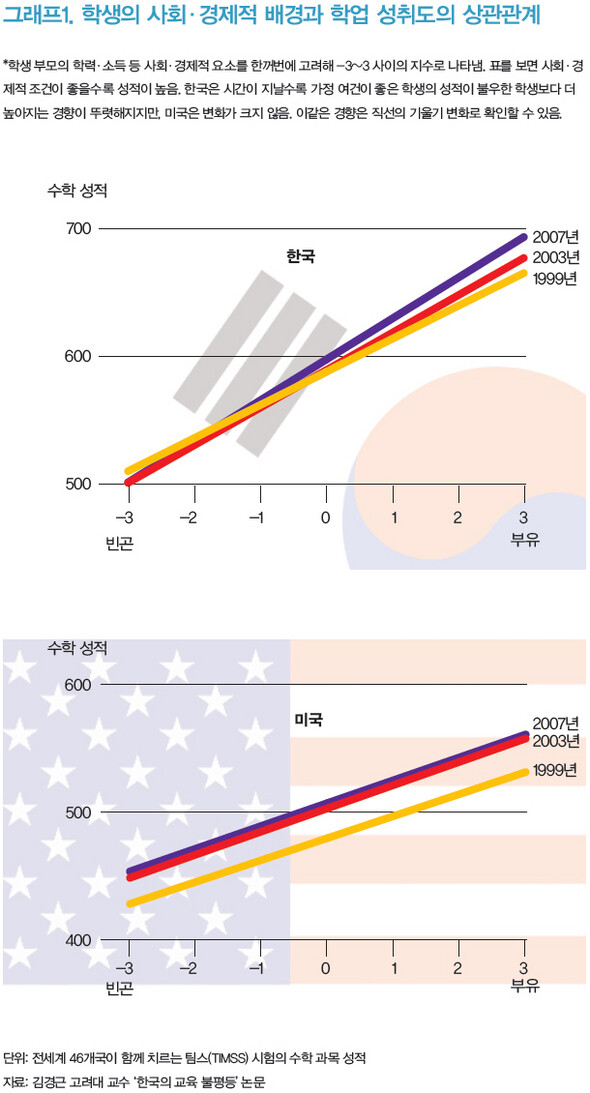

김경근 고려대 교수가 지난 5월 저널에 실은 영어 논문을 보면, 부모의 사회·경제적 배경과 학생의 학업 성취도의 관계가 분석됐다. 김 교수는 46개국 13살 학생들이 똑같이 시험을 치는 팀스(TIMSS) 시험의 수학 과목 성적과 학부모의 학력·소득 등 사회·경제적 요소를 비교·분석했다(그래프1 참조).

그래프1. 학생의 사회·경제적 배경과 학업 성취도의 상관관계

내용을 보면, 우리나라에서는 사회·경제적 배경이 좋을수록 성적은 좋게 나타났다. 또 1999~2007년 사이 유복한 집안 출신의 학생 성적은 자꾸 올라가는 반면, 가정 환경이 불우한 학생들의 성적은 점점 내려가는 경향을 나타냈다. 이른바 ‘교육 양극화’의 경향이 날것 그대로 나타났다. 예를 들어 사회·경제적 조건이 가장 좋은 0.1%와 가장 불우한 0.1%의 평균점수의 격차는 1999년에 155점이었지만, 2007년에는 192점까지 벌어졌다. 최고 부유층의 성적은 8년 사이 28점이 올랐지만, 극빈층 학생의 성적은 9점 정도 떨어졌다.

교육의 양극화로 치면, 미국은 우리보다 평등한 국가였다. 미국도 부유층 출신 학생일수록 학업성적이 좋았지만, 부유층과 극빈층의 격차는 우리나라보다 적었다. 미국 쪽의 자료를 보면, 0.1% 부유층과 0.1% 극빈층 학생의 성적 차이는 우리나라의 거의 절반 수준이었다. 고소득층과 저소득층 학생의 성적 차이가 크지 않다는 뜻이다. 격차가 벌어지는 추이도 우리나라보다 완만했다. 상·하위 0.1% 학생의 점수 차이가 1999년 103점에서 2007년 107점으로 완만하게 늘었다. 또 상위 0.1%의 성적이 29점 오르는 동안, 하위 0.1% 학생의 성적도 25점 늘었다. 김경근 교수는 “교육학계에서 흔히 미국의 불평등도가 심한 것으로 알고 있기 때문에, 우리나라의 불평등도 수준을 산출해 미국과 비교하고 나서 처음에는 데이터가 잘못된 줄 알았다”고 말했다.

고졸 부모 둔 서울대 신입생, 2004년 24.1%→올해 16.7%

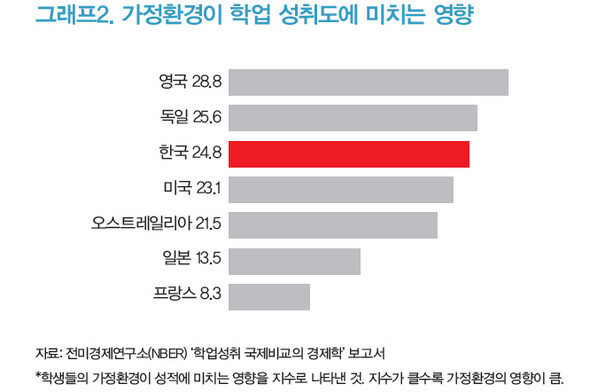

자료는 잘못된 것이 아니었다. 지난 4월 미국의 전미경제연구소(NBER)도 비슷한 내용의 보고서를 냈다. 연구소는 전세계 국가의 학업성취도를 수평적으로 비교·분석했다. 보고서를 보면(그래프2 참조), 우리나라 학생들의 학업 성취도에 가정환경이 미치는 영향은 매우 높았다. 전미경제연구소가 29개 지역을 대상으로 가정환경이 성적에 미치는 영향을 지수로 나타낸 결과, 우리나라는 24.8로 영국(28.8), 스코틀랜드(27.0), 헝가리(25.8), 독일(24.8)에 이어 다섯 번째로 높은 지수를 받았다. 프랑스(8.3)가 학업 성취도와 가정환경 사이의 관계가 가장 적었고, 일본(11.8)도 지수가 낮았다.

그래프2. 가정환경이 학업 성취도에 미치는 영향

올해 서울대 신입생의 사회적 배경을 살펴봐도 유사한 결론이 나온다. 서울대 대학생활문화원의 자료를 보면, 아버지의 직업이 전문직인 신입생 비율은 2003년 18.9%에서 올해 21.3%로 늘어난 반면, 농축수산업에 종사하는 아버지를 둔 신입생 비율은 2.8%에서 0.7%로 크게 줄었다. 아버지의 교육 수준은 대졸(53.0%), 대학원졸(28.8%)이 압도적으로 높았다. 아버지가 고졸 학력을 가진 학생의 비율은 크게 줄어들고 있다. 신입생의 부모 학력을 처음 조사한 2004년에는 고졸 아버지를 둔 신입생 비율이 24.1%였지만, 올해에는 16.7%까지 줄었다.

한국직업능력개발원이 지난해 11월에 내놓은 ‘외고 교육 실태’ 보고서를 보면, 경제력의 차이로 생기는 교육 혜택 편차를 간접적으로 가늠할 수 있다. 자료를 보면, 외국어고 학생 가운데 가구 소득이 500만원을 넘는 비율은 49.4%지만, 일반고에서는 그 비율이 절반 이상 떨어진다(23.8%). 사교육 참여도도 달랐다. 외국어고 학생 10명 가운데 9명꼴(88.7%)로 사교육을 받지만, 일반고에서는 65.3%만이 사교육을 받았다. 월평균 사교육비도 외국어고 학생이 45만3천원으로 일반고 학생(22만원)의 두 배를 넘었다.

교육이 계층 이동을 견인하지 못하면서 계층 이동도 느려졌다. 국민연금연구원이 2008년에 낸 ‘외환위기 이후 소득 이동에 관한 연구-패널자료를 활용한 분석’ 보고서를 보면, 1997년 이후 소득 계층 사이의 인구 이동이 급격하게 줄어들고 있다. 소득 기준으로 가구를 5등분했을 때 최하층인 5분위의 ‘계층 잔존율’이 1998년 65.5%에서 2004년에는 70.7%로 상승했다. 1998년에 최하층 가운데 65.5%가 다음해에도 빈곤을 벗어나지 못했는데, 2004~2005년에는 그 비중이 70.7%로 늘었다는 말이다. 소득 최상층인 1분위도 계층 잔존율이 1998년 60.9%에서 2004년 72.7%로 늘었다. 부와 빈곤의 대물림이 점차 강화하면서 ‘빈익빈 부익부’ 현상이 고착화하고 있다는 뜻이다.

성기선 가톨릭대 교수(교육학)는 “비싼 학원비를 낼 수 있는 경제력에 따라 학생의 학업 성취도가 달라진다. 사회적 양극화가 교육 현장에서도 고스란히 드러나고 있다”고 말했다.

김기태 기자 kkt@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

구윤철 “세입자 있는 다주택자 매물, 무주택자가 사면 최대 2년 실거주 유예”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새신랑

‘한덕수 23년형 선고’ 이진관 판사, 박성재에 “계엄 반대한 것 맞냐” 송곳 질문

민주당 의총 “합당, 지금은 어렵다” 공감대…최고위서 결론

면허 뺏는 검사 아닙니다…75살 이상 운전능력 VR 테스트

문재인 전 대통령 “부동산 정책 실패 인정”…‘아픈 손가락’ 또 언급

![[속보] 쿠팡 유출자, 배송지 1억5천만 건 들춰봤다…개인정보는 3370만 건 털려 [속보] 쿠팡 유출자, 배송지 1억5천만 건 들춰봤다…개인정보는 3370만 건 털려](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0210/17706997299336_20260210502038.jpg)

[속보] 쿠팡 유출자, 배송지 1억5천만 건 들춰봤다…개인정보는 3370만 건 털려

“한국 대통령이냐?”…‘순복음’ 이영훈 목사 과잉 의전에 미국 어리둥절

날았다, 18살 유승은…하늘 가른 두 번의 1440도 회전 ‘동메달’

25일부터 수서발 KTX·서울발 SRT 운행…11일 예매 시작

![[단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도? [단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703650106529_20260205504253.jpg)