프랑스 파리에 본부를 둔 경제협력개발기구(OECD)는 흔히 ‘잘사는 나라의 모임’으로 통한다. 올해로 창설 50돌을 맞은 이 단체의 회원국은 193개 유엔 회원국 가운데 34등까지 ‘성적순’으로 이름을 올리고 있다. 그 ‘부자클럽’조차 심각해지는 소득 불평등을 걱정하는 게 지구촌의 요즘이다.

지난 12월5일 OECD가 흥미로운 제목의 보고서를 내놨다. ‘분열된 우리: 불평등은 왜 갈수록 심화하는가’란 제목의 이 보고서는 세계에서 가장 잘사는 34개 나라가 안고 있는 빈부 격차의 현주소를 고스란히 담고 있다. 회원국 평균을 내보니, 상위 10%의 소득이 하위 10%에 견줘 평균 9배가량 많은 것으로 나타났단다. OECD가 2008년 내놓은 앞선 보고서의 제목은 ‘불평등은 심화하고 있는가?’였다.

미국에서 점령운동이 시작된 이유

보고서에서 특히 눈길을 끄는 지표가 있다. 인구와 저소득층의 비율을 가로와 세로 축에 놓고 불평등한 소득분배의 수위를 가늠해보는 지니계수(1에 가까울수록 불평등 정도가 심하다)가 1985년 0.29에서 2008년 0.32로 10%가량 높아졌다는 점이다. 전세계적 경기침체 속에 올가을 ‘점령운동’이 잘사는 나라 중심으로 유행처럼 번져간 데는 까닭이 있었던 게다.

그 발상지라 할 미국의 상황은 어떨까? OECD가 내놓은 ‘진단서’는 참담한 지경이다. 미국은 34개 회원국 가운데 빈부 격차가 네 번째로 심한 나라로 꼽혔다. 칠레와 멕시코, 터키가 ‘불명예’의 1위부터 3위까지를 차지했다. 2008년을 기준으로 미국 노동시장 유입 인구 사이의 소득 불평등을 따져봤더니, 1980년에 견줘 무려 25%나 늘었단다.

좀더 구체적으로 들여다보자. 미 최상위층 1%의 연간 수입은 1980년 전체 국민소득의 8%에서 2008년 18%로 2배 이

상 늘었다. 1980년대에 10배, 1990년대에 12배에 해당했던 소득 상위 10%와 하위 10%의 격차는 2008년 15배까지 벌어졌다. 상위 1%의 연평균 소득이 130만달러에 이르는 반면, 하위 20%는 1만7700달러에 그치는 것으로 나타났다.

소득 상위층에 있는 이들이 제자리를 유지하는 비율도 갈수록 높아지고 있다. ‘부자들의 연대’가 강고해져, 계층 간 이동 가능성이 갈수록 줄어들고 있다는 얘기다. 실제 오스트레일리아·노르웨이 등지에서 소득 상위 1%를 차지하는 인구의 40%가 이름을 바꾸는 사이, 미국에선 단 25%만 바뀌었단다. 이를 두고 OECD는 “1981년부터 2010년 사이 경영자층과 금융 전문가들의 급여 수준은 급격히 높아진 반면, 소득세율은 절반 이하로 줄어들었다”는 점을 주요 원인으로 꼽았다. 2011년 가을 세계를 뒤흔든 ‘점령운동’이 미국에서 시작된 데는 이유가 있었던 게다.

“나는 (소득 하위) 99%에 속한다. 석사 학위를 따려고 고군분투했지만, 지금은 시급 8달러(2009년 7월 미 연방정부가 정한 최저임금은 시간당 7.25달러)짜리 일을 하고 있다. 그나마 일을 계속하려면 차량이 있어야 한다. 내 차의 운행 거리는 이미 35만마일(약 56만km)을 넘어섰다. 일자리를 유지하려고 차량을 고치는 데 들인 돈이 벌써 몇천달러다. …결국 집을 구할 돈이 없어 잠은 차에서 자고, 친구 집을 전전하며 눈치껏 샤워를 하고 산다. 중산층 가정에서 자랄 때, 내 나이 51살에 낡은 차에서 노숙하는 신세가 될 줄은 꿈에도

몰랐다.”

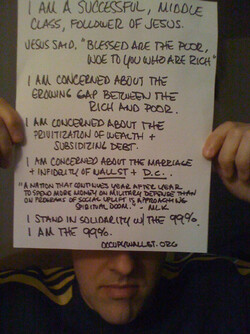

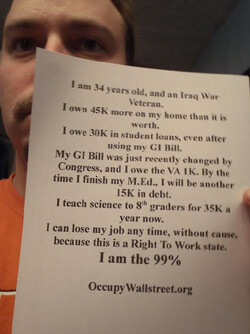

지난 12월6일 한 누리꾼이 미 소셜네트워크 사이트 ‘텀블러’에 개설된 ‘우리는 99%’란 제목의 블로그에 올린 글 가운데 일부다. 점령운동이 본격화하기 전인 지난 8월 개설된 직후부터 최근까지 3천 명이 넘는 누리꾼이 자신의 사연을 적은 종이를 들고 찍은 ‘99% 인증샷’을 이 블로그에 올리고 있다. 하나하나 사연마다 ‘월가 점령운동’에 나선 이들의 속내가 고스란히 담겨 있다.

“고맙다, 아메리카. 나는 99%다”

처연한 표정의 한 백인 남성은 지난 9월8일 이런 글을 올렸다. “2008년 해고됐다. 20년간 다닌 직장이었다. 평생 벌어놓은 돈을 다 써버렸다. 집은 은행이 압류해갔다. 나는 99%다”란 내용이다. 9월21일에 올라온 젊은이의 글귀도 마음을 헤집는다. “전자공학을 전공하고 있다. 4과목만 수강하면 졸업이었다. 전공 관련 일자리는 눈을 씻고 찾아봐도 없었다. 밥값을 벌려고 담배도 팔아봤다. 졸업에 필요한 학점을 따려면, 수업료 1만5천달러를 내야 했다. 가진 돈이 없었다. 학교를 중퇴할 수밖에. 나는 분노한 99%다. 제발 일자리를 달라.”

세대와 계층을 뛰어넘어, 평범한 미국인들의 절박한 사연은 꼬리를 물고 이어졌다. ‘99%’란 이름으로 동아리가 된 이들이 하루 평균 10건이 넘는 사진과 사연을 끊임없이 블로그에 올렸다. 그새 극소수 젊은이들이 뉴욕 주코티 공원에서 시작한 ‘월가 점령운동’은 대서양을 넘어 유럽으로, 전세계로 들불처럼 번졌다.

“남편은 7개월 전에 일자리를 잃었다. 다행히 난 직장에 계속 다니고 있다. 6년을 근무했지만, 시급은 10달러20센트다. 직장 의료보험은 없다. 아이들은 정부의 의료보호 혜택을 받고 있지만, 남편과 나는 의료보험에 가입하지 못했다. 요즘 나는 연장근로를 할 수 있게 해달라고 기도한다. 남편은 직장을 구할 수 있게 해달라고 기도한다. 우리는 99%다.”

“두 아이를 홀로 키우고 있는 엄마다. 집세와 식비, 육아비를 간신히 댈 만큼 벌고 있다. 갚아야 할 학자금 융자가 11만달러나 밀려 있다. 저축은커녕 변변한 옷을 살 만한 여윳돈도 없다. 대학원을 다녀 석사 학위까지 땄지만 이 모양이다. 고맙다, 아메리카. 나는 99%다.”

“54살이다. 18살 때부터 평생을 일해왔다. 모든 법규를 잘 지켰고, 꼬박꼬박 세금도 내왔다. 푼푼이 모아 집도 샀고, 할부금을 다 낸 차도 11년째 끌고 있다. 퇴직한 뒤 쓸 돈도 모아뒀다. 돈벌이에 맞춰 알뜰하게 살아왔다. 그렇게 열심히 살

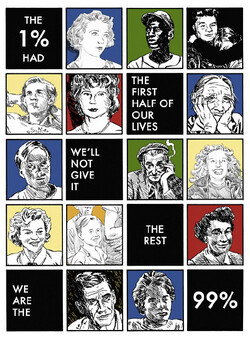

‘10대부터 80대까지, 우리는 99%다.’ 지난 8월 말 개설된 ‘우리는 99%다’(wearethe99percent.tumblr.com)란 제목의 블로그에 올라온 평범한 미국인들의 굴곡진 사연은 월가 점령운동이 왜 미국에서 시작됐는지를 극명히 보여준다. ‘우리는 99%다’ 갈무리

며 벌어놓은 돈이 가족 중 1명이라도 큰 병에 걸리면 모두 날아갈 판이다. 나는 99%다.”

“한 달 집세: 950달러. 학자금 융자 상환비: 350달러. 차량 할부금: 320달러. 식료품: 200달러. 신용카드비: 180달러. 전기료: 100달러. 자동차보험료: 90달러. 휴대전화비: 15~50달러. 난방비: 식료품과 신용카드비 사이. 정부 보조금: 0. 나는 99%다.”

끝없이 변주되는 ‘우리는 99%’

세계화 바람이 한창이던 2000년대 초반 빈부 격차를 상징하는 지구촌의 구호는 ‘20 대 80 사회’였다. 월가 점령운동의 등장과 함께 그 구호는 ‘1% 대 99%’란 표현으로 완벽히 대체됐다. “당신은 몇%에 속하느냐?”는 물음이 유행을 타는가 싶더니, ‘99%를 위한’ 음반과 영화까지 등장하기에 이르렀다. 새로운 ‘문화’로 자리를 잡은 게다. 는 지난 11월30일치에서 “월가 점령운동이 장기적으로 어떤 정치·사회적 영향을 끼칠지는 아직 판단하기 어렵다”며 “하지만 시위대가 외친 ‘우리는 99%’란 구호의 문화·정치적 영향력은 앞으로도 상당 기간 우리 주변에 남아 있을 것”이라고 지적했다.

정인환 기자 inhwan@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

국힘 ‘절윤 격돌’ 예상했지만…싱겁게 끝난 “입틀막 의총”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

조희대, 민주당 사법 3법 ‘반대’…“개헌 해당하는 중대 내용”

트럼프 “대법 결정으로 장난치면 훨씬 더 높은 관세”

정부, ‘엘리엇에 1600억 중재판정’ 취소 소송서 승소…배상 일단 면해

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동

‘노스페이스’ 영원그룹 회장, 82개 계열사 은폐해 고발 당해