[경제 | 전력산업 구조개편]

이래도 추진하시렵니까… 전력산업 구조개편 뒤 재앙 겪은 미국을 돌아보다

현대사회에서 전기는 공기와 같다. 전기가 끊기면 모든 사람들의 일상생활에 심각한 지장을 주는 것은 물론이고 산업활동도 마비된다. 이런 필수 공공재인 전기를 시장에 맡겨 사고팔 수 있게 하면 어떻게 될까?

산업자원부 홈페이지에서 볼 수 있는 ‘전력산업 구조개편, 아하 그렇군요’라는 홍보물에 친절한 답이 나와 있다. “경쟁을 통해 전력산업 전반의 효율이 높아져 소비자들은 질 좋은 전기를 더욱 싸게 공급받을 수 있다”고 되어 있다. 이 홍보물은 “미국의 경우에도 구조개편을 실시한 주와 실시하지 않은 주의 전기요금을 분석해보면 실시한 주의 전기요금이 훨씬 싸고, 그리하여 주택용 요금이 상업용과 산업용보다 더 많이 인하됨으로써 구조개편의 효과가 일반국민에게 더 많이 돌아갔다”면서 (전력산업 구조개편의) ‘효과는 더욱 크게, 위험은 제로’라고 결말을 맺고 있다.

갑자기 공급예비율 뚝 떨어져

그런데 지난 3월 미국 소비자연맹(Consumer Federation of America)은 1990년대부터 추진해온 미국 전력산업 구조개편에 대해 ‘고통만 있고 얻는 것은 없다’(All Pain, No Gain)는 보고서를 부시 대통령에게 전달했다. 미국 전력산업의 구조와 역사는 우리와 다르지만, 구조개편의 취지와 방향은 같다. 발전-송전-배전으로 수직통합된 산업형태를 쪼개면서 민간자본에 넘겨 경쟁시키고 시장의 수요·공급 원리를 도입하자는 것이다. 시장경제라면 가장 앞서 있는 미국이 전력산업 구조개편을 먼저 추진했고, 이를 본받아 우리 정부도 한국전력의 ‘분할 및 민영화’를 뼈대로 한 구조개편을 추진하고 있다.

미국 전력산업의 구조개편은 1992년으로 거슬러 올라간다. 도매시장에 경쟁을 도입하고 대규모 전력수요자들에게는 전력공급자를 직접 선택할 수 있게 하는 내용의 에너지정책법(Energy Policy Act of 1992)이 미 의회에서 통과된 뒤 주별로 구조개편이 추진되기 시작했다. 미국의 전통적인 전력산업 구조는 발전에서부터 배전까지 수직통합된 대규모 민간 전력회사들이 주별로 송배전망을 독점 운영하되, 연방정부와 주정부가 공동으로 전기요금 등을 감시 통제하는 방식이었다. 요금은 주정부가 전력회사의 원가에 적정이윤을 보상하는 방식으로 결정했다. 그러다가 90년대 중반부터 발전회사와 배전회사 또는 판매회사, 일부는 배전 또는 판매회사와 소비자가 시장을 통해 전기를 거래하면서 요금을 정하는 방식으로 구조를 바꿔가는 중이다.

미국에서도 가장 선도적이면서, 가장 시장경제의 원리에 맞게 교과서적으로 구조개편을 추진한 주는 캘리포니아다. 캘리포니아의 전력공급은 퍼시픽 가스전기(PE&G·Pacific Gas & Electric Company), 서던캘리포니아 에디슨(SCE·Southern California Edison Company), 샌디에이고 가스전기(SG&E·San Diego Gas & Electric Company) 등 3개의 민간 전력회사들이 전체의 70% 정도를 맡고 있었다. 나머지 30%는 시 또는 카운티의 공기업이나 지역 소비자조합 형태의 기업들이 공급했다. 구조개편은 1996년 9월 전력산업규제 철폐법안이 발효된 뒤 3개 독점 민간 전력회사들의 발전설비 강제분할 등으로 경쟁체제를 구축하면서 윤곽을 드러내기 시작했다. 4년여 동안 도매시장 경쟁여건을 다듬은 뒤 98년 3월 전력거래소를 열어, 마침내 꿈에도 그리던 ‘시장을 통한 전력공급’이 시작됐다. 처음 2년여간은 그런 대로 무리 없이 잘 돌아갔다.

그러나 2000년 초반부터 이상한 조짐이 보이기 시작했다. 갑자기 발전회사들이 전력시장에 내놓는 물량이 오락가락하더니 4월부터는 공급예비율이 적정치 15%를 훨씬 밑도는 5% 이하로 떨어졌다. 전기는 저장을 할 수 없기 때문에, 같은 송배전망 안에서 전체 수요와 공급은 실시간으로 정확하게 일치해야 한다. 만약 전력수요의 증감에 단 1초라도 공급을 정확하게 맞추지 못하면 계통망 전체가 붕괴된다. 이게 바로 광역정전이다.

전력중개회사만 좋은 일 시켜

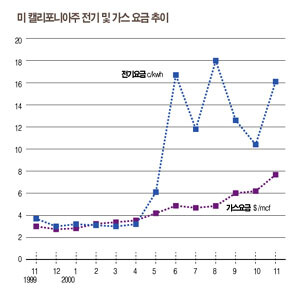

공급예비율이 위험수치에 이르자 캘리포니아 주정부는 하는 수 없이 대규모 수요자들을 중심으로 제한송전에 들어갔다. 2000년 한해 발동된 비상제한송전이 27회에 이른다. 계획정전 조처도 한 차례 발동됐다. 2001년 1월에도 계획정전이 발동돼 수십만 수용가들이 고통을 겪었다. 더구나 전력요금도 폭등했다. 1999년에 1MWh당 평균 33달러이던 도매요금이 2000년에는 117달러로 4배 가까이 올랐다. 피크 시간 기준으로는 1년 사이에 무려 8배나 오르기도 했다.

구조개편 계획에 따라 발전설비를 분할 매각한 전력회사들에게는 도매요금 급등이 치명타였다. 왜냐하면 주정부가 2002년 4월까지 소비자들에게 공급하는 소매요금을 동결시켰기 때문에 치솟은 전력구입 비용은 고스란히 적자로 쌓였다. PG&E와 SCE가 파산을 선언하고, 돈을 낼 수 없는 이 회사들에게 발전회사들이 전력공급을 중단함으로써 예비전력량은 더욱 줄어드는 악순환으로 이어졌다. 결국 캘리포니아 주정부는 2001년 3월 전력거래소와 도매전력 시장을 폐쇄했다. 대신 주정부에서 발전회사들과 2012년까지 장기 공급계약을 맺고 전력을 사들여 3개 전력회사들을 통해 소비자들에게 공급하도록 했다. 또 3개 전력회사들은 수십억달러씩 구제금융을 받았다. 이렇게 해서 전기 수급과 요금이 안정되기는 했지만 현재 요금도 98년 이전보다 40% 정도 비싸고, 무엇보다 주정부의 재정을 급격하게 악화시켰다.

이런 사태가 발생하기까지 미국 내 전력산업 전문가들은 여러 가지 원인이 있는 것으로 분석한다. 도매가격은 경쟁에 맡겨놓고 소매가격은 4년 동안 동결시킨 기형적 시장구조, 현물시장에 대한 과도한 의존, 가장 비중이 높은 발전원료인 가스가격의 급격한 상승, 발전설비의 확충을 가로막은 환경규제, 그리고 민간 발전회사들과 전력중개 회사들의 시장조작 등 갖가지 원인 분석이 나왔다. 하지만 한 가지 분명한 사실은, 전력시장은 수요와 공급에 조금이라도 여유가 없게 되면 공급자쪽에서 쉽게 지배력을 행사하고 모두를 재앙에 빠뜨릴 수 있다는 것이다. 시장의 실패 때문에 캘리포니아의 모든 전력수요자들과 납세자들은 엄청난 경제적 손실을 떠안은 반면, 이익을 얻은 집단도 있다. 릴라이언트, 엔론, 미란트, 서던에너지, 듀크 등 민간 발전회사와 전력중개 회사들이었다. 실제로 2001년 회계연도에 엔론의 당기순이익은 한해 전보다 32%, 미란트는 41%, 듀크는 212%나 증가한 것으로 나타났다.

이들의 이익증가는 경쟁을 통한 효율화의 대가가 아니었다. 엔론의 경우 2002년 12월 회계분식 조사에서 캘리포니아의 도매전력 시장을 조작해 부당이득을 챙긴 게 드러났다. 엔론의 전력트레이딩 부서에서 압수된 ‘비만아’(Fat Boy), ‘죽은 별’(Death Star) 등 이름도 이상한 비밀메모에는 허위주문이나 가장매매 같은 온갖 시장조작 수법들이 들어 있었다. 캘리포니아주 전력규제 기관인 공공시설위원회(PUC)의 칼 우드 위원은 “2000년 7월부터 민간전력 사업자들의 거래조작 징후를 포착했으나 한번 풀어버린 시장감시의 고삐를 도저히 다시 조일 수 없었다”며 “문제가 발생했을 때 어떻게 대처할 것인가에 대한 치밀한 전략 없이는 전력산업의 규제를 완화해서는 안 된다”고 충고했다. 그는 “한국의 구조개편 상황을 정확하게 알지 못하지만, 캘리포니아는 전 세계에서 시장이 가장 발달돼 있고, 시장을 감시 통제하는 시스템도 가장 정교하고 선진적이다. 이런 곳에서도 전력산업 구조개편이 사회·경제적으로 엄청난 피해를 초래했는데 시장경제가 성숙되지 않은 일부 나라들은 규제체계도 제대로 만들어놓지 않고 전력산업의 시장화와 민영화를 추진하는 것 같다”고 덧붙였다.

캘리포니아가 전력산업 구조개편에서 나타난 후유증은 정도의 차이는 있지만 미국의 다른 주에서도 마찬가지다.

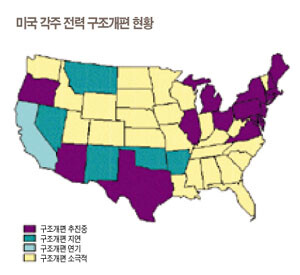

석탄과 수력자원이 풍부해 전기수출 지역이었던 몬태나주는 2000년 요금자율화 이후 전기요금이 급등해 철강과 알루미늄 같은 전통산업이 붕괴하고 대규모 실직 사태를 낳기도 했다. 메인 등 미 북동부 뉴잉글랜드 5개주들의 평균 도매 전기요금은 99년 요금자율화 이후 최고 400%까지 올랐으며, 가장 안정적인 수급체계를 유지하고 있다는 ‘PJM인터커넥션’(펜실베이니아-뉴저지-메릴랜드주의 2500만 수용가를 상대로 전력을 공급하는 송배전망)에서도 1998년 평균 22.52달러/MWh이던 전기요금이 2002년에는 31.58달러로 40.2% 올랐다. 이처럼 구조개편이 성과는커녕 오히려 소비자들의 분노만 야기하자, 2003년 3월 현재 미국의 50개주 가운데 구조개편을 철회하거나 유보한 주가 6개주, 아예 추진하지 않는 주가 27개주에 이른다.

결국엔 최악의 정전사태

지난 8월14일 발생한 미국 북동부 지역의 광역 정전사태에도 구조개편의 그늘이 드리워져 있다. 미국 역사상 ‘최악의 정전사태’로 불리는 이 사건이 벌어진 직후 미국 납세자·소비자권리재단(FTCR)은 부시 대통령에게 서한을 보내 “규제완화로 발생한 2000~2001년의 캘리포니아 전력위기 사태가 이 지역 경제를 10년 이상 후퇴시키더니 북동부 지역에서도 똑같은 일이 일어났다”고 했다. 오하이오주의 퍼스터에너지라는 한 전력회사의 송전선로 고장에서 시작된 사고는 삽시간에 미 북동부 8개주와 캐나다 온타리오주로 퍼져 5600만명을 암흑 속으로 몰아넣었다.

정확한 사고원인은 미 정부와 의회에서 현재 진행하고 있는 정밀조사 결과가 나와봐야 알 수 있지만, 사고 지역 주정부들의 자체 조사에서 이미 구조개편의 부작용이라는 게 속속 드러나고 있다. 미시간, 오하이오, 켄터키, 펜실베이니아 등 몇몇 주정부들이 자체적으로 관할구역 전력회사들을 상대로 조사한 결과, 최근 몇년 사이 민간 전력회사들이 송배전 시설에 대한 유지보수 예산을 크게 줄였고 이 때문에 정전사고 건수가 빈발하고 장기화하고 있음이 밝혀졌다. 어쨌든 광역 정전사태를 당한 모든 주가 구조개편을 추진하는 데였다. 경영효율화를 명분으로 전력공급의 안정성보다는 회사의 이익을 내는 데 급급한 나머지 그보다 더한 경제적 손실이 한순간에 발생했다. 전력분석연구소(EPRI) 추정에 따르면, 이번 정전사태로 8개주 소재 기업들의 전체 생산차질액이 460억달러에 이른다.

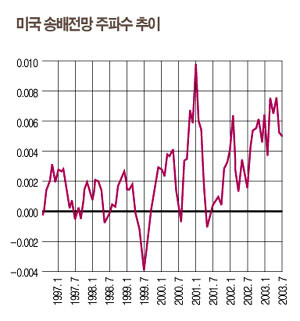

워싱턴에 본부를 둔 미국의 기업감시 시민단체인 퍼블릭 시티즌의 타이슨 슬로컴 연구소장은 “투자 부진에 따른 송배전 시설의 낙후는 전기의 품질에서도 그대로 읽을 수 있다”면서 북미전력안정성위원회(NERC)가 중서부와 동부 송배전망에서 측정한 월평균 주파수 추이를 보여줬다. 구조개편이 본격적으로 시행된 99년 이후를 보면, 권고주파수(60Hz±0.1)대에서 ±0.002Hz를 벗어나 심하게 출렁이고, 특히 2003년 7개월 동안의 권고 주파수 이탈률이 구조개편 이전보다 200배나 높아졌다. 주파수란 1초 동안 반복되는 파동의 수를 말하는데, 주파수가 심하게 불안한 전기를 사용하면 제품 수명이 단축되고 정밀제품은 불량이 자주 발생하게 된다. 슬로컴 소장은 “주파수 불안은, 전력회사들의 투자부진으로 송전선로는 낡고 부족한 상황에서, 규제완화로 발전회사들이 좀더 높은 요금을 좇아 아주 먼 거리에 있는 시장에까지 전력을 판매할 수 있게 되자 계통망에 과부하가 걸리기 때문”이라고 설명했다.

허리케인, 그 뒤

지난 9월 중순 미국 동부는 초강력 허리케인 ‘이사벨’이 몰아닥쳐 큰 재난을 당했다. 그런데 이곳에서도 자연의 피해 못지않게 인재가 컸다. 이사벨이 9월15일 미국 동남부 노스캐롤라이나주에 상륙해 수도 워싱턴과 그 인근 4~5개주를 훑고 지나간 날에는 워낙 예비대응을 철저히 해 사망사고가 1건에 그쳤다. 그런데 문제는 그 다음날부터 더 심각해졌다. 이사벨이 송전선로와 전신주들을 망가뜨려 120여만 가구에 정전이 발생했다. 이렇게 해서 1주일여 동안 감전사고, 환풍기가 돌아가지 않아 발생한 질식, 어두운 계단에서 실족, 심지어 칠흑 같은 어둠을 이겨내지 못한 우울증 환자가 자살하는 사고에 이르기까지 공식적으로 파악된 사망사고만 36건이었다.

지지부진한 복구작업이 치명적이었다. 지난 9월12일 태풍 ‘매미’에 직격탄을 맞아 140만 가구의 정전이 발생한 우리나라에서는 불과 나흘 만에 전력공급을 100% 회복했다. 이사벨로 비슷한 규모의 정전피해가 난 미국에서는 완전복구 기간이 보름여 걸려 9월30일께 전력공급이 완전히 재개됐다. 특히 버지니아주와 메릴랜드주가, 이사벨이 지나가고 열흘이 지나도록 60여만 가구의 정전이 풀리지 않는 등 두드러지게 복구기간이 늦어 이 지역 배전회사들이 구설수에 올랐다. 여기서도 전력산업 구조개편의 후유증이 아니냐는 논란이 일고 있다. 공교롭게도 이사벨의 첫 상륙지였던 노스캐롤라이나주와 진행경로에 있었던 웨스트 버지니아주는 정전사태가 그리 심각하지 않았고 피해시설도 빨리 복구돼 대조를 보였다. 이 두 주는 버지니아와 메릴랜드주와는 달리 아직 전력산업이 공적 규제에 놓여 있다.

메릴랜드주의 고도시 알렉산드리아에 거주하는 잭 카사자(80)는 “뉴저지주의 한 전력회사에서 40여년 동안 일하다가 부사장으로 정년퇴임했다”고 자신을 소개하면서, “유지보수 인력의 심각한 축소가 복구작업 장기화의 결정적 원인”이라고 분석했다. 미연방에너지규제위원회(FERC)가 내놓은 미국의 전력회사 종사자 수를 보면 90년 47만8천명에서 2001년에는 28만9천명으로 절반 가까이 줄었다. 기술이 발달해 사람이 할 일이 줄어들고, 과잉인력을 해소해 경영을 효율화했다는 방증이다. 그러나 카사자는 “구조개편 이후 전력회사들이 지역 전체의 이익은 생각하지 않고 회사의 이익에만 입각해 의사결정을 하고 있다”며 “공기처럼 공공의 소유물인 전기를 일반 공산품처럼 취급해 돈벌이 수단으로 삼는 것은 ‘인권침해’”라고 잘라 말했다.

워싱턴 · 샌프란시스코= 박순빈 기자/ 한겨레 경제부 sbpark@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

농어촌기본소득법, 농해수위 통과

이상민 “윤석열, 계엄 국무회의 열 생각 없었던 듯”…한덕수 재판서 증언

법원, 윤석열 ‘바이든 날리면’ MBC 보도 3천만원 과징금 취소

사시 부활 땐 ‘개천 용’ 가능하지만…‘고시 낭인’ 등 논쟁 재연될 듯

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

![‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판] ‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0311/20260311503585.jpg)

‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]

청담르엘 14억↓·잠실파크리오 6억↓…강남권 매물 쏟아지나