1년은 365일이다. 그렇다면 다시, 1년은 몇 주일까.

보통 1년 365일은 봄·여름·가을·겨울의 4계절로 구성되며 총 12개의 달로 이루어진다. 이것은 거의 밤과 낮을 구분하는 것과도 같다. 이를 모르는 사람은 없다. 그렇지만 그것이 총 몇 주가 되는지에 주목하는 사람은 많지 않으리라. 답은 52주다. 특별히 1년이 몇 주인지를 아는 게 썩 대단한 것은 아니다. 직업이 만들어준 관심에 불과할 터이기 때문이다.

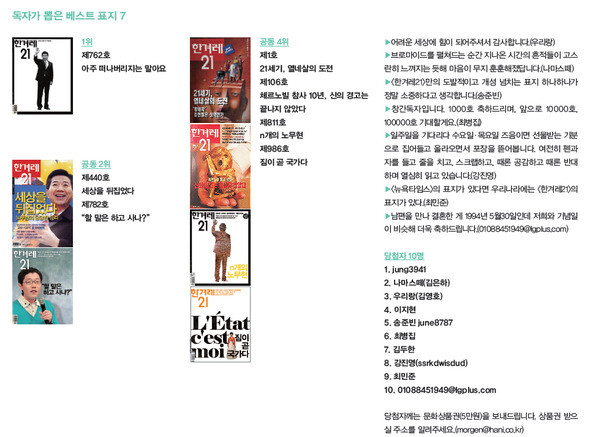

칼로 벤 듯한 20년 1000호

매주 이슈를 좇아 책을 꾸려내 1년을 채우면 50권의 책이 나온다. 1년 52주에서 설과 추석이 포함된 2주를 빼면 정확히 똑 떨어지는 50이 나오는 것이다. 거참, 50이라니. 어찌 이리 단호할까. 마치 칼 잘 쓰는 검객이 베어낸 볏짚처럼 뭔가 명쾌한 느낌이랄까. 지난 1000호 작업을 하면서 1천 개(1개는 만들고 있었으므로 정확하게는 999개다)의 표지를 모은 포스터를 만들었는데 20년이 1000이라는 숫자로 수렴된다는 사실에 잠시 쓸데없이 경이로웠다.

이렇게 잘 달리는 궤도처럼 주간지 작업은 매주 진행된다. 그러는 와중에 크고 작은 변수에 직면한다. 우리 인생과 세계는 늘 수많은 변수와 직면하고 있지 않은가. 어쩔 수 없이 말이다. 사실 기사를 생산하는 기자들은 가장 앞에서 변수들과 맞서는 셈이다. 아니, 변수로 먹고사는 사람들이다. 그렇게 변수들로 이루어진 뉴스를 책의 꼴로 만든다. 주간지 작업에서 평화로운(?) 변수들은 잘 관리되고 1주 단위로 완성물을 만들어낸다.

매주 이 변수로 가득 찬 책의 표지 작업을 하는 입장에서 이미지를 만드는 일은 푸석하고 성긴 모래에 점성을 부여해 어떤 덩어리를 만드는 일과도 같다. 현장 취재를 통해 메시지가 분명한 사진 이미지가 있지 않는 한 상당 부분 이미지를 가공하거나 새롭게 생산해야 한다. 이미지는 분명하면서도 신선하고 매력 있어야 한다(고 생각한다). 그렇지만 활용할 소스는 늘 부족하거나 없다. 손으로 그러모으면 아래로 흘러버리는 모래일 뿐일 때가 대부분이다. 항상된 변수인 것이다. 그래서 솔직히 어렵다. 표지 브레인스토밍을 통해 나온 아이디어들도 실제 이미지화에는 장담이 어렵다. 능력 부족 탓일 게다. 실제 작업은 또 다른 부분이 된다. 상이 구체적이라 생각하고 작업해도 굉장히 빈약한 표현이 나오기도 한다.

1

1

문제는 변수 그대로의 변수다. 작업이 진행되는 와중에 돌발적으로 발생하는 커다란 무엇. 그 사건들은 작업의 질서를 한순간에 허문다. 최근 수년 동안에도 큰 변수가 몇 번 있었다. 그중 대중에게 각인된 사건들, 예를 들면 노무현 전 대통령의 서거나 김정일 국방위원장의 사망 같은 경우는 주간지 작업에 큰 소용돌이 같은 것이다. 마감이 진행되는 중에 발생하면 준비하고 있던 표지 이슈를 덮어야만 할 사안들이다. 실제 노 전 대통령 서거 때는 기존 표지를 갈고 새롭게 표지를 마련해야 했으며, 김 위원장의 경우에는 기존 기획이 틀어지는 상황이 됐다. 김 위원장 사망을 다룬 호는 애초 2011년 송년호로 올해의 인물을 통권으로 발행하려는 계획을 가지고 있었다. 물론 이 경우엔 마감을 1주 정도 남긴 상태에서 발생한 일이라 평소와 크게 다르지 않은 작업 시간을 확보할 수 있었지만 여하튼 당황스러운 변수임은 분명했다.

411호부터 이 작업에 참여했으니 600개가 좀 안 되는 양이다. 이 일을 한 지도 좀 돼서 이제 익숙하지 않느냐고 묻는 사람이 더러 있다. 그렇지 않은 것 같다. 쌓이는 경험에도 변수는 변수일 뿐이다. 그렇다고 변수를 즐기게 된 것도 아니다. 그냥 어찌어찌 문제 해결, 완료, 마감 이런 것들이 주는 쾌가 있다. 그것이 익숙해지지 않는 변수를 매주 맞이하게 한다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

전두환·윤석열에 빙의된 것 같은 장동혁 대표

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

이 대통령, 인천시장 출마 박찬대 글 공유하며 “안중근 의사 유묵 귀환 환영”

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

최시원, 윤석열 선고 뒤 “불의필망”…논란 일자 SM “법적 대응”

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력”

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’