2009년 11월 버락 오바마 미국 대통령의 중국 방문은 중국의 G2로서 위치를 확인해주는 자리였다. 오바마 대통령(왼쪽)이 원자바오 총리에게 중국 베이징 조어대 국민관에서 회담장에 먼저 들어가기를 권하고 있다. 연합

2007년 미국 하버드대학 니알 퍼거슨 교수(경제사학)는 기고에서 ‘차이메리카’(Chimerica)라는 신조어를 제시했다. 퍼거슨 교수는 중국과 미국의 합성어인 이 단어로 두 나라가 이익공동체임을 설명했다. 중국은 값싼 노동력을 바탕으로 값싼 상품을 미국에 수출해 경제성장을 이루고, 미국은 값싼 상품을 향유한다. 또 중국은 막대한 흑자로 미국 채권을 사들이고, 미국 역시 미국 채권을 팔아 경제 지위를 유지하는 공생관계라는 것이다.

하지만 경제위기 뒤에는 차이메리카는 ‘불행한 결혼’이 됐다. 퍼거슨 교수는 한쪽(미국)은 펑펑 소비만 하면서 부채가 늘어나 위기를 겪고, 다른 한쪽(중국)은 파트너에게 수출할 수 없어 일자리를 위협받고 있다고 설명했다. 결국 “차이메리카는 이혼으로 향하고 있다”(Chimerica is headed for divorce)며 중국이 아시아 주변국가와 경제체제를 구축하는 등 홀로서기를 하고 있다고 설명했다.

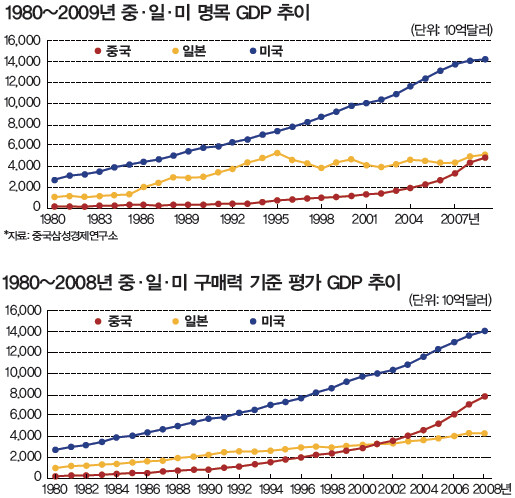

(위)1980~2009년 중·일·미 명목 GDP 추이 / (아래)1980~2008년 중·일·미 구매력 기준 평가 GDP 추이.자료: 중국삼성경제연구소

중국은 미국의 품에서 벗어나 독자적인 경제대국으로 거듭나고 있다. 한때 미국의 단극체제를 위협한다던 일본을 넘어선 지 오래다. 세계은행의 구매력 평가(PPP·Purchasing Power Parity) 기준 국내총생산(GDP)으로는 이미 2001년 역전했다. PPP 기준 GDP는 각국의 물가 수준과 환율을 감안해 실제 상품을 살 수 있는 구매력을 반영한 것이다. 올해는 명목 GDP도 일본을 앞질렀다. 상반기 GDP는 일본이 2조5900억달러로 중국(2조5300억달러)보다 많지만, 중국의 경제성장률(9%대)이 일본(2%대)보다 높을 것으로 예상돼 중국이 1968년 이후 42년간 일본이 차지한 세계 2위의 경제대국 자리를 넘겨받을 것으로 보인다.

이제 떠오르는 경제대국인 중국은 현재의 경제대국 미국과 권력의 향방을 두고 갈등 중이다. 대표적인 사례가 양국 간 ‘환율 전쟁’이다.

미국은 경제위기 이후 값싼 위안화를 적자의 주요 원인으로 지목했다. 중국에 환율 조작국이라는 오명을 안겨줬고, 최근에는 위안화 절상을 강제하는 법까지 만들었다. 지난 9월30일 미국 하원은 환율조작 의심을 받는 국가에서 수입되는 상품에 보복관세를 부과할 수 있는 ‘공정무역을 위한 환율개혁법안’을 통과시켰다. 샌더 레빈 하원 세입위원장(민주당)은 지난해 2276억달러(약 260조원)까지 불어난 대중국 무역적자가 미국 일자리 150만 개를 앗아갔다고 주장했다.

반면 중국은 미국의 경제위기가 미국 탓이라고 주장한다. 불량 주택담보대출 등 관리·감독을 소홀히 했기 때문이라는 것이다. 야오젠 중국 상무부 대변인은 미국 하원이 환율 관련 법안을 통과시키자 “중국은 아시아에서는 대규모 적자를 보는데, 미국은 무역적자만으로 위안화가 저평가됐다고 말하면 안 된다”고 반박했다. 실제 중국의 위안화는 최근 몇 년 동안 꾸준히 절상됐다. 2005년 고정과 변동환율제의 중간 격인 통화바스켓제도를 통해 2008년 다시 고정환율제로 환원할 때까지 20%가량 절상한 바 있다. 또 지난 6월 다시 통화바스켓제도로 바뀌면서 서서히 위안화 절상이 이뤄지고 있다.

환율 전쟁으로 시작한 양국의 갈등은 실제 무역마찰로 이어지고 있다. 지난 9월27일 미국 상무부는 중국산 동파이프에 최고 61%의 반덤핑 관세를 부과하기로 했다. 중국이 미국산 닭고기에 최고 105.4%의 반덤핑 관세를 물리겠다고 발표한 지 하루 만이다. 지난해 9월 미국이 중국산 타이어에 반덤핑 관세를 부과하자 중국은 미국산 자동차와 닭고기에 대해 반덤핑 조사를 벌여왔다.

값싼 위안화를 적자의

주요 원인으로 지목했다.

최근에는 위안화 절상을

강제하는 법까지 만들었다.

이같은 상황은 미국이 1980년대 초반 경제위기를 타개하려던 상황과는 대조적이다. 당시 미국은 재정·무역 적자를 줄이려고 1985년 뉴욕 플라자호텔에서 일본·독일·프랑스·영국 등 주요 5개국(G5) 재무장관 회의를 열어 일본의 엔화 가치를 올리는 ‘플라자합의’를 이끌어냈다. 그 결과 일본 엔화는 1달러당 260엔대에서 1987년 말 122엔대까지 떨어졌다. 엔화 가치가 올라간 만큼 달러 가치는 떨어져 미국의 대일본 적자가 줄어들었다.

하지만 미국은 중국을 상대로 이같은 ‘팔 비틀기’를 할 수 없는 처지다. 중국은 일본과 달리 미국의 군사력에 의존하지 않는다. 게다가 중국은 세계에서 가장 많은 달러와 미국 채권을 가지고 있는 나라다. 2조달러가 넘는 외환보유액과 9천억달러가량의 미국 채권을 갖고 있다. 지난해 오바마 미국 대통령이 힐러리 클린턴 국무장관을 중국에 사절로 보내 ‘미국 국채를 팔지 말아달라’고 부탁한 것은 떠오르는 중국의 위상을 잘 보여준다. 또 2006년 시작한 미국과 중국 간 고위급 경제협의체인 전략경제대화(SED·Strategic Economic Dialogue)가 지난해부터 경제 분야 외에 외교안보까지 포괄하는 전략 및 경제 대화(S&ED·Strategic & Economic Dialogue)로 격상된 것도 같은 맥락이다. LG경제연구원의 박래정 수석연구위원은 “일본은 미국과 안보 동맹국의 관계지만 중국은 아니다”라며 “경제적으로도 일본과 달리 중국은 미국 기업들이 진출해 다시 미국으로 수출하는 경우가 많아 미국의 압력이 다를 수밖에 없다”고 말했다.

중국은 오히려 팍스달러리움(Pax Dollarium·달러에 의한 경제 질서)에 맞서 달러 지위를 흔드는 동시에 위안화를 새 기축통화(국가 간 결제나 금융거래의 기본이 되는 통화)로 만들기 위해 노력하고 있다. 지난해 3월 저우샤오촨 중국 인민은행장은 제2차 세계대전 이후 기축통화 역할을 해온 달러화를 대신해 국제통화기금(IMF)의 통제를 받는 특별인출권(SDR)을 새 기축통화로 사용하자고 제안했다. 특별인출권은 IMF가 창출하는 국제통화로, 특별인출권을 보유한 국가는 국제수지가 악화될 때 다른 회원국으로부터 달러와 유로 같은 다른 통화로 맞바꿀 수 있다. 이를 확대해 현재 달러를 대체하자는 것이다.

글로벌 금융안전망 구축 등 핵심 의제에 합의를 이뤄

국격을 높일 기회가 될 것으로 기대하고 있다.

그런데 미국과 중국의 환율 전쟁으로 아무런 성과 없이

끝날 가능성이 커지고 있다.

동시에 중국은 위안화의 위상을 높이려 애쓰고 있다. 지난해 상하이와 광저우·선전·주하이·둥관 등 5개 도시에서 홍콩·마카오 등 동남아시아 10여 개 국가와 무역거래를 할 때 위안화로 결제할 수 있도록 허용했다. 또 올 들어서는 그 범위를 20개 성과 시로 확대했다. 그 결과 지난해 하반기 36억위안(약 6460억원)에 불과했던 위안화 무역결제가 올 상반기 706억위안(약 12조6700억원)으로 크게 늘었다. 아시아개발은행(ADB)은 지난 6월 발표한 보고서에서 “위안화는 아직 국제통화가 아니지만 많은 사람들이 예상한 것보다 훨씬 더 빠른 시기에 그렇게 될 수 있다”고 밝혔다.

이 밖에도 미국 경제전문지 이 선정하는 ‘글로벌 500대 기업’에 올해 중국 기업이 46곳을 차지하는 등 중국 경제의 위상은 해마다 높아지고 있다. 지난해(37곳)보다 9곳이 늘었고 미국(139개), 일본(71개)에 이어 세계 3위를 차지했다. 또 해마다 대외원조 규모를 15억~20억달러로 유지하면서 영향력을 키우고 있다.

위안화는 중국 경제의 성장과 비례해 달러가 누리고 있는 기축통화로서의 지위를 위협하고 있다.연합

하지만 중국 경제에도 어두운 면은 존재한다. 단기적으로 지방정부의 재정 불안과 부동산 시장 악화 등이 꼽힌다. 지방정부 산하 공기업이 지고 있는 부채가 2009년 말 7조3800억위안에 달한다. 이는 중국 GDP의 21.7%이며, 지방정부가 벌어들이는 연간 수입 2조2600억원의 226%에 해당한다. 또 최근 5년 동안 2~3배 오른 부동산 가격도 중국 경제의 불안 요인 중 하나다.

하지만 이런 불안 요인이 중국 경제의 경착륙(hard landing)을 우려할 만한 수준은 아니라는 지적도 있다. 전병서 경희대 겸임교수(중국경영학)는 “미국의 국가부채가 360%에 달한 것에 비하면 아직 적은 편”이라며 “중앙정부가 2조달러가 넘는 외환보유고를 갖고 있어 걱정할 수준은 아니다”라고 말했다. 전 교수는 또 “부동산 시장 역시 최근 정부가 부동산세 확대 등 규제에 나섰지만 상승폭이 둔화되는 정도에 그쳤다”며 “중국의 부동산 시장은 여전히 탄탄한 수요가 뒷받침되고 있다”고 덧붙였다.

지방재정 악화 등이 단기적 불안 요인인 반면, 경제성장과 함께 확대되기 시작한 빈부와 도농 간 격차는 장기적이고 근본적인 위험 요인이다. 중국의 지니계수는 지난해 0.47로 30년 전 개혁·개방 초기의 0.28에 비해 크게 올랐다. 지니계수가 0.4 이상이면 위험한 수준으로 분류된다. 상위 1%가 전 국민 자산의 41.4% 를 차지하고 있으며 고임금 업종과 저임금 업종 간 임금 격차가 15배에 이를 정도로 양극화가 빠른 속도로 진행되고 있다. 장보형 하나금융경영연구소 연구위원은 “빈부 격차 등의 문제는 중국이 시장경제로 전환되면서 발생한 심각한 문제”라며 “진정한 경제대국으로 미국과 어깨를 나란히 하는 G2 혹은 G1이 되기 위해서는 이같은 문제를 꼭 풀어야 한다”고 말했다. 장 위원은 또 “도농 균형 발전, 노동 격차 축소 등 중국 정부가 노력을 하고 있기는 하지만 여전히 불확실한 상태”라고 덧붙였다.

미국과 중국의 경제 전쟁은 한국 경제에 어떤 영향을 끼칠까? 장기적으로 불안정성이 커질 수록 악영향은 분명하다. 당장 오는 11월 열리는 주요 20개국(G20) 정상회의부터 걱정이다. 정부는 G20을 통해 은행 건전성 규제, 글로벌 금융안전망 구축 등 핵심 의제가 합의를 이뤄 역사적 현장이 되는 것은 물론, 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 빠른 경제회복을 자랑해 국격을 높일 기회가 될 것으로 기대하고 있다. 그런데 미국과 중국의 환율 전쟁으로 아무런 성과 없이 끝날 가능성이 커지고 있다.

중-미 싸움에 한국 등 터질라

국내 시중은행의 외환담당 상무는 “의장국이라고 하지만 ‘빛 좋은 개살구’”라며 “환율 문제로 갈등을 벌이는 가운데 미국이나 중국 어느 한쪽이 반대하면 다른 의제 역시 합의를 이룰 수 없어 성과 없이 끝날 가능성이 높다”고 말했다. 그는 또 “한국의 빠른 경제회복을 자랑하고 이를 통해 국격을 높인다고 하지만, 미국·중국·일본 등이 자신의 통화가치를 낮추려 노력하고 있는데 우리만 자랑하다가 원화 가치만 상승해 한국 경제에 악영향을 미칠 우려도 있다”고 덧붙였다.

이런 우려 때문인지 윤증현 기획재정부 장관은 최근 “특정 국가의 환율 문제를 G20에서 논의하는 것은 적절하지 않다”고 말했다. 의장국의 점잖은 충고에 두 거인이 귀를 기울일지는 잘 모르겠다.

이정훈 기자 ljh9242@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

구치소 김건희 “공책에 편지·영치금 주신 분들 이름 적으며…”

“너 나와” “나왔다, 어쩔래”…국힘, 한동훈 제명 내홍 속 ‘막장 의총’

이해찬 조문 끝내 안 한 이낙연…6년 전엔 “대표님 뒤를 졸졸”

트럼프, 인도 관세 18%로 대폭 인하…“러시아 말고 미국서 원유 구매 합의”

![불난 데 바람 부는 타이밍 [그림판] 불난 데 바람 부는 타이밍 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0202/20260202503823.jpg)

불난 데 바람 부는 타이밍 [그림판]

드디어 ‘냉동고’ 벗어난다…낮 기온 영상 10도까지 올라

“그록, 비키니 입혀줘” 순식간에 300만장…선 넘은 머스크의 ‘딥페이크 돈벌이’

![[단독] 김경과 별도로…남동생 재단 회원도 강선우 ‘쪼개기 후원’ 정황 [단독] 김경과 별도로…남동생 재단 회원도 강선우 ‘쪼개기 후원’ 정황](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0202/53_17700308839418_20260202503850.jpg)

[단독] 김경과 별도로…남동생 재단 회원도 강선우 ‘쪼개기 후원’ 정황

![[단독] 캄보디아, “한국인 건들면 패가망신” 이 대통령 글에 대사 불러 항의 [단독] 캄보디아, “한국인 건들면 패가망신” 이 대통령 글에 대사 불러 항의](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0202/53_17700182654372_20260202503330.jpg)

[단독] 캄보디아, “한국인 건들면 패가망신” 이 대통령 글에 대사 불러 항의

이 대통령 “빈말할 이유 없어…내란 극복했는데 부동산 투기 못 잡겠나”