최운열 전 더불어민주당 의원이 10월19일 서울 영등포구 자신의 사무실에서 <한겨레21>과 인터뷰하고 있다. 박승화 기자

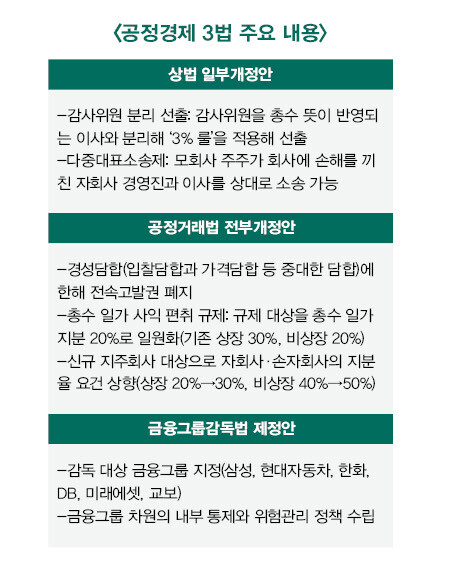

11월 국회 본회의에서 공정경제 3법(상법·공정거래법 개정안, 금융그룹감독법 제정안)이 통과될 수 있을까. 국회 국정감사가 마무리 되면서 공정경제 3법 논의가 본격적으로 달아오른다. 재계와 보수언론은 정부가 8월31일 국회에 제출한 공정경제 3법을 놓고 ‘기업규제 3법’ ‘반기업 정서에 근거해 기업을 옥죄는 법’이라고 공세를 쏟아부으며 반발하고 있다. 제1야당 대표인 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 공정경제 3법에 찬성 의사를 보이지만 당내 의원들은 부정적이다.

‘친기업인’ 아닌 ‘친기업’ 3법

연말 정기국회를 뜨겁게 달굴 공정경제 3법에 대한 오해와 진실을 짚어보기 위해 경제·금융 전문가인 최운열 전 더불어민주당 의원을 10월19일 서울 영등포구 그의 사무실에서 만났다. 최 전 의원을 찾은 이유는 그가 집권여당과 제1야당의 수장 사이를 오가며 정책 논의에 다리를 놓는 독특한 위치에 서 있기 때문이다. 그는 “이낙연 민주당 대표와 김종인 위원장에게 공정경제 3법을 ‘여야 협치 제1호’의 결과물로 만들라고 말씀드렸다”고 했다. 그의 이력을 보면 이러한 행보에 고개가 끄덕여진다.

최 전 의원은 국제통화기금(IMF) 외환위기의 원인이 된 대기업 지배구조를 뜯어고치려 기업지배구조개선위원회가 ‘기업지배구조 모범규준’(1999년)을 작성할 때 자문위원장으로 참여했고 한국은행 금융통화위원, 다수 대기업의 사외이사 등을 역임했다. 2015년 서강대 경영학과 교수직에서 정년퇴직하고 이듬해 20대 총선 때 김종인 더불어민주당 비상대책위원장의 영입으로 비례대표 국회의원이 됐다. 같은 서강대 교수 출신인 김종인 위원장과 최 전 의원은 2012년 대선 이후 경제민주화 필요성을 공유했다. 20대 국회가 출범한 뒤 김 위원장이 이번 정부안과 유사한 상법 개정안을 발의했지만 제대로 논의되지 못하고 임기 만료로 폐기됐다. 최 전 의원은 “20대 국회를 통틀어 가장 아쉬운 일”이라고 했다. 그는 최근에도 국민의힘 비상대책위원회를 맡은 김종인 위원장과 “일주일에 한 번씩”은 만나 정책을 논의한다. 또 이낙연 대표와는 고교 동문이자 대학 동기로 대학 1학년 때부터 가깝게 지낸 사이라고 한다. 최근 최 전 의원은 대선 주자인 이 대표의 경제정책 개발에 참여하며 이 대표를 “수시로 뵙고 있다”고 했다.

공정경제 3법을 향한 공세에 대해 최 전 의원은 “‘기업’과 ‘기업인’을 동일시하는 오류에서 비롯된 것”이라고 했다. “재벌총수는 흔히 잘못 얘기하듯 재벌기업의 ‘오너’(소유주)가 아니라 ‘대주주 경영자’일 뿐이다. 기업인(총수)과 기업을 동일시하는 잘못된 관행에서 벗어나, 이 둘을 분리해서 생각해야 한다.” 그는 이재용 삼성전자 부회장의 사례를 들었다. 박근혜 전 대통령에게 뇌물을 준 혐의로 2017년 1년 동안 이 부회장이 구속됐지만 삼성전자의 경영 실적이 호조를 보였기 때문이다. “기업과 기업인이 동일하다면 이 부회장이 감옥에 있는 동안 삼성전자가 잘 돌아가면 안 될 것이다. 삼성전자의 영업이익이나 주가가 오른 것은 기업과 기업인의 차이를 보여주는 매우 중요한 시그널이다.” 이런 의미에서 최 전 의원은 “공정경제 3법은 ‘기업인’이 아닌 ‘기업’을 위한 ‘친기업 3법’ ‘기업 경쟁력 강화 3법’”이라고 강조했다.

언론 인터뷰를 통해 공정경제 3법 국회 통과가 ‘시대정신’이라고 강조했다.

“현재 한국 경제의 특징은 ‘몸집은 크게 불렸는데(양적 지표↑) 기초체력은 매우 취약한(질적 지표↓) 상태’다. 2018년 국내총생산(GDP) 10위, 외환보유액 8위, 수출 규모 4위, 수입 규모 6위 등 양적 지표는 세계적 수준이다. 반면 세계경제포럼(WEF)의 2019년 국가경쟁력 평가를 보면 ‘이사회 유효성’(이사회가 기업가치를 극대화하기 위해 민주적으로 잘 운영되고 있는지를 평가) 138개국 중 109위(2017년), ‘소액투자자 보호’ 99위(2017년), ‘시장의 경쟁 수준’(독과점 수준) 141개국 중 93위 등 기업에 대한 평가는 매우 낮다. 체력(질적 지표)이 보강되지 않으면 큰 몸집(양적 지표)은 얼마 못 가 쓰러진다. 한국 경제는 현재 한계에 와 있다. 질적 지표가 20위 내로 들어가야 한국 경제가 지속가능한 성장을 할 수 있다. 진보와 보수를 떠나 공정경제 3법은 반드시 이뤄내야 하는 개혁 과제다.”

정경유착·총수 전횡 제동

공정경제 3법의 기대 효과는?

“정경유착 예방과 총수 전횡 방지다. 박근혜·최순실(최서원으로 개명) 사태는 정경유착의 전형이다. 재벌기업은 약점이 있기에 정치권력이 돈 달라고 하면 안 줄 수가 없다. 그런데 공정경제 3법으로 총수가 회사에 손해를 끼치는 행위를 이사회에서 제동 걸면 기업경영이 투명해지는 등 약점이 사라진다. 또 지금의 상법과 공정거래법은 대주주 경영자(재벌총수)의 전횡과 비리를 방조하는 수준이다. 공정경제 3법은 제동 장치를 마련하는 것이기에 총수의 전횡도 방지할 수 있다.”

2020년 8월31일 정부가 국회에 제출한 공정경제 3법 중 가장 논란이 뜨거운 부분은 ‘기업활동의 헌법’으로 불리는 상법 개정안이다. ‘감사위원 분리 선임’과 ‘다중대표소송제’ 도입이 골자다. 2012년 대선에서 경제민주화를 강조한 박근혜 전 대통령의 대선 공약에도 담겼던 내용이다. 이듬해 법무부(당시 황교안 장관)가 공약을 담은 상법 개정안을 입법예고했지만, 재계의 반발로 법안이 국회에 제출조차 되지 못했다.

상법에서는 감사위원(경영진과 이사회를 감시·견제하는 역할) 선출에 ‘3% 룰’을 적용한다. 3% 룰은, 감사위원이 그 역할상 국가의 사법부처럼 경영진과 대주주로부터의 독립성이 핵심이기에 지분 30%를 보유한 대주주도 감사위원을 선출할 때는 지분 3%에 해당하는 의결권만 행사하도록 제한하는 제도다. 그러나 현행 상법에선 대주주의 뜻대로 선출되는 ‘이사 중에서’ 감사위원을 선임하게 돼, 원천적으로 감사위원의 독립성을 확보하기 불가능한 구조다. 이번 개정안에서는 감사위원이 되는 이사 1명은 처음부터 ‘다른 이사들과 분리해서’ 3% 룰을 적용해 선출함으로써 독립성을 확보하도록 했다.

감사위원회는 3명 이상으로 구성된다. 분리 선출된 감사위원 1명이 총수의 전횡을 견제할 수 있을까.

“나는 지난 20여 년 동안 제조업과 금융권에서 많은 대기업의 사외이사를 하며 감사위원과 감사위원장을 경험했다. 1명이라도 감사위원이 책임감을 갖고 독립적으로 활동하는 것은 의미 있다고 본다.”

재계와 보수언론은 ‘분리 선출은 외국에도 없는 제도’라고 비판한다.

“현재 한국 기업의 경영 수준은 미국 기업의 1940년대 경영 수준에 가깝다. 그러면서 2020년의 세계 기준과 직접 비교하는 건 난센스다. 미국 기업처럼 우리도 일정 기간 이런 제도를 도입하고 10~20년쯤 지나서 개선되면 이후 기업의 자율을 확대하면 된다.”

‘다중대표소송제’는 IMF 외환위기 직후인 2000년대 초반부터 도입 논의가 시작됐지만 아직까지 입법화하지 못했다. 다중대표소송제를 알려면 ‘주주대표소송제’를 먼저 알아야 한다. 예를 들어보자. 모기업 ㄱ사가 자회사 ㄴ사를 설립했다. 모기업 총수는 자신의 자녀가 설립한 ㄷ사에 ㄴ사가 일거리를 몰아주도록 했다. 그럼 ㄷ사는 계속 성장하고, 시세보다 비싼 값에 ㄷ사와 거래한 ㄴ사는 손해를 본다. ㄴ사가 상장회사라면 주주들은 경영진이 회사에 손해를 끼쳤다며 경영진을 상대로 소송할 수 있는데, 이것이 주주대표소송이다. 그런데 ㄴ사가 비상장 회사라면 모기업인 ㄱ사가 유일한 주주가 된다. ㄴ사가 손해를 봐서 주주인 ㄱ사가 손해를 보게 됐으므로 ㄱ사 주주들이 ㄴ사에 소송을 걸어야 하지만 현행 상법으로는 불가능하다. 이에 모회사인 ㄱ사의 주주가 자회사인 ㄴ사의 경영진과 이사들에게 소송을 제기할 길을 터준 것이 ‘다중대표소송제’다. 최 전 의원은 “이런 제도가 있을 때와 없을 때, 어느 경우에 자회사의 이사들이 상법이 부여하는 ‘선량한 관리자의 의무’를 더 잘 지킬까. 당연히 ‘있을 때’다”라며 다중대표소송제에 의미를 부여했다.

원칙대로 경영하면 걱정 없어

재계와 보수언론은 헤지펀드의 기업사냥에 노출될 수 있다고도 우려한다.

“헤지펀드가 먹잇감을 찾을 때는, 예를 들어 경영권 승계 과정에서 문제가 있는 등 ‘허점’이 있는 기업을 찾는다. 원칙대로 경영하는 기업은 사냥 대상에서 제외된다. 공정경제 3법은 기업을 헤지펀드의 공격에서 막아주는 법으로 봐야 한다.”

‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’(공정거래법) 개정안에는 사회적 비난이 큰 경성담합(가격담합, 공급제한 등) 행위에 한해 ‘전속고발권’(공정거래위원회만 고발 가능)을 폐지하는 내용이 담겼다.

불공정행위, 시장지배력 남용 등에 대해선 여전히 전속고발권이 유지된다. 법안이 약화한 것 아닌가.

“내가 20대 국회에서 발의한 법안은 ‘전면 폐지’였다. 정부는 전면 폐지의 경우 기업에 무리가 된다고 본 것 같다. 일단 이렇게 가고 점점 단계적으로 확대해야 한다.”

금융그룹감독법 제정안은 금융회사 개별적으로는 당국의 감독을 받지만, 기업집단 차원에서는 감독받지 않아 생기는 사각지대를 보완하기 위해 만들어진 법안이다. 이 법안의 감독 대상 그룹은 금융회사를 계열사로 둔 삼성, 현대자동차, 한화, DB, 미래에셋, 교보 6개다. 이 법안에 재계는 별다른 반대 목소리를 내지 않지만, 주요 사항을 시행령에 위임해 법이 유명무실해질 수 있다는 지적이 나온다. 최 전 의원은 “시행령은 정부가 그때그때 입맛대로 바꿀 수 있으니 주요 원칙은 법에 명시하는 게 맞다”고 했다.

‘차 떼고 포 뗀’ 법안이 돼 공정경제 3법이 매우 약화됐다는 비판도 나온다.

“첫술에 모든 걸 다 할 수는 없다. 처음부터 완벽하게 갖추고 하려다가 저항이 심해서 시작도 못할 수 있다. 그보다는 약간 미진하지만 시행하면서 점진적으로 보완해나가야 한다.”

11월 정기국회에서 공정경제 3법이 여야 합의로 통과될 수 있을까. 국민의힘이 공정경제 3법을 노동개혁과 연계할 가능성에 대해 최 전 의원은 “김종인 위원장이 노동관계법은 노사가 컨센서스(의견일치)를 이루는 과정이 필요하다는 것을 알기 때문에 연계하지 않을 것”이라고 했다. 공정경제 3법 통과의 열쇠는 민주당이 쥐고 있다. 지난주에 김종인 위원장이 최 전 의원에게 “민주당이 과연 해낼까”라며 민주당의 의지에 의문을 품은 문자메시지를 보냈다고 한다.

“민주당 미온적이면 역풍”

이번 정기국회에서 통과될까.

“통과 가능성이 높다고 본다. 이낙연 대표와 김종인 위원장에게 공정경제 3법을 ‘여야 협치 제1호’의 결과물로 만들라고 말씀드렸다. 또 이 대표에게 ‘지금 이 시기가 아니면 영원히 통과되지 못할 수 있다’고도 했다. 제1야당의 수장이 경제민주화를 강조해온 김종인 위원장이고, 민주당이 170석 넘는 의석을 확보한 시기이기 때문이다. 이낙연 대표와 김태년 원내대표의 법 통과 의지는 강하다. 다만 일부 민주당 의원이 다소 유보적인 것 같다. 만약 민주당이 미온적인 태도로 나오면 역풍이 불 수 있다.”

최 전 의원은 “공정경제 3법 통과의 불씨를 꺼뜨리지 않기 위해” 10월27일 민주당 내 경제공부 모임인 ‘경국지모’에서 재벌 문제의 핵심인 지배구조개선 운동을 20년 가까이 펼쳐온 김우찬 고려대 교수(경제개혁연대 소장)를 초빙해 특강을 열 예정이다.

김규남 기자 3strings@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘사법개혁 3법’ 통과 앞…시민단체들 “법왜곡죄, 더 숙의해야”

‘윤석열 출국금지’ 국회 보고했다고…박성재 “야당과 결탁했냐” 질책

배현진 지역구 공천, 중앙당이 하기로…친한계 공천권 제한

전한길은 ‘가질 수 없는 너’…가수 뱅크도 윤어게인 콘서트 “안 가”

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

서울중앙지법 부장판사가 대낮 음주운전…감봉 3개월

트럼프 “대법 결정으로 장난치는 국가, 훨씬 더 높은 관세 부과” 경고

![그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판] 그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0223/20260223503467.jpg)

그렇게 형이 된다...감독 김남국, 주연 정청래 [그림판]

이 대통령 “나의 영원한 동지 룰라”…양팔 벌려 꽉 껴안아

김혜경 여사·브라질 영부인, ‘커플 한복’ 맞추고 친교 활동