강신호 현 회장이 갑작스레 사임하며 회장 선출 모양새 흐트러져…재벌 간의 이해관계가 충돌하면서 공통의 통로로 기능 못하는 현실

▣ 김영배 기자 kimyb@hani.co.kr

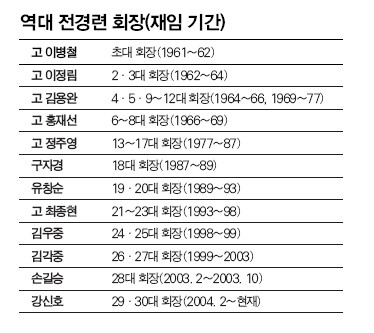

흔히 ‘재계의 총리’로 불리는 전국경제인연합회(전경련) 회장을 뽑는 게 처음부터 만장일치 추대 방식은 아니었다. 이 방식은 전경련(당시엔 한국경제인협회) 출범 3년 만인 1964년 4대 회장을 선출할 때부터 채택되는데, 여기에는 협회의 내분을 불러일으킨 아주 특별한 사건이 배경으로 깔려 있었다.

김준기 부회장의 사퇴도 이례적

협회 내분의 실마리는 출범 이듬해인 1962년 9월 정기총회에서 2대 회장을 뽑는 투표였다. 당시 회장 후보는 초대 회장인 이병철 삼성그룹 회장과 이정림 대한양회 회장이었다. 30여 명의 회원들 모두 개표 때까지는 이병철 회장의 재선을 의심치 않았던 것으로 는 전하고 있다. 삼성그룹은 당시에도 재력에서 가장 앞선 기업집단이었고 이 회장도 초대 회장으로 일정한 성과를 거두고 있던 터였다. 그렇지만 개표 결과는 16표 대 14표로 이정림 회장이 2표 앞섰다.

이병철 회장뿐 아니라 대부분의 회원들을 깜짝 놀라게 한 당시 개표 결과에는 이병철 회장 반대파와 중앙정보부(중정)의 공모가 개입돼 있었던 것으로 전해진다. 이 회장 반대파인 심상준 제동산업 사장, 이한원 대한제분 사장 등은 협회 운영의 폐쇄성에 불만을 품고 있었고, 중정은 박정희 당시 국가재건최고회의 의장과만 상대하는 이 회장의 태도를 못마땅하게 여겼다고 한다. 이병철 회장 반대파와 손을 잡은 중정은 음으로 양으로 이정림 회장 쪽에 표가 모이도록 했다. 이정림 회장은 상대적으로 자기 주장이 강하지 않은 인물이었다.

이 일은 협회를 내분 상태로 몰아넣었고, 4대 회장을 뽑는 총회에서 홍재선 협회 부회장(쌍용양회 사장)이 “회장을 만장일치로 추대해 경제계의 단합을 과시하고 새 회장에 힘을 실어주자”고 제의하는 반작용을 낳았다. 홍 부회장의 제안은 회원들로부터 폭넓은 공감대를 얻었고 우여곡절 끝에 김용완 경방 사장을 회장으로 추대하기에 이른다.

전경련은 그 뒤로 지금까지 만장일치 추대 방식으로 회장을 뽑아왔는데, 올해 들어 43년에 이르는 전통에 큰 균열이 생겨나고 있다. 전경련은 2월9일 총회에서 강신호 현 회장을 다시 회장으로 추대할 예정이었으나 강 회장의 갑작스런 사임으로 무산됐다. 1월25일 전경련 회장단 회의에서 강 회장을 재추대하기로 뜻을 모았고, 강 회장 본인도 이를 받아들일 뜻을 내보였던 것에 비춰볼 때 이례적인 일이다. 강 회장의 사의를 몰고 온 것으로 여겨지는 김준기 동부그룹 회장의 전경련 부회장직 사퇴 또한 전경련 역사에서 이례적인 일로 꼽힌다. 김준기 회장이 “전경련의 조직 혁신을 위해 노력해왔지만 제대로 된 혁신이 이뤄지지 않았다”며 “차제에 전경련이 유능한 인재들을 받아들여서 전경련의 발전이 이뤄지기를 바란다”고 밝힌 2월2일은 강 회장의 3연임을 1주일 앞둔 시점이었다. 이는 강신호 회장의 3연임에 대한 불만으로 해석됐고, 결국 2월6일 강 회장의 사퇴 표명으로 이어졌다.

주요 그룹 총수가 회장단 모임에 발 끊어

회장 선출을 둘러싼 전경련의 혼돈은 일과성 해프닝일까?

전경련의 쇠락 기미가 나타난 건 이미 오래다. 외환위기 와중이던 1998~99년 회장으로 재직했던 김우중 당시 대우그룹 회장 이후의 회장직은 이른바 ‘실세’와는 거리가 멀었다. 김우중 회장 뒤 바통을 이어받은 김각중, 손길승, 강신호 전경련 회장은 중·하위 그룹 오너(지배주주)이거나, 오너가 아닌 전문경영인이었다. 그나마도 서로 맡지 않으려고 손사래를 치다가 떠밀려서 회장직에 오르는 일이 거듭되고 있다. 전경련의 발언에 힘이 실리지 않았던 이유다. 정몽구 현대자동차그룹 회장, 구본무 LG 회장 등 4대 그룹 총수가 전경련 회장단 모임에 발길을 끊고 있는 데서도 전경련의 위상 추락을 엿볼 수 있다.

정치 권력의 약화와 반대로 경제 권력인 재벌의 힘은 점점 세지고 있는 현실에서 재벌 오너들의 구심점으로 여겨지는 전경련이 날이 갈수록 쇠락하는 분위기에서 벗어나지 못하는 건 무엇 때문일까?

김진방 인하대 교수(경제학)는 그 원인을 재벌 오너들 사이의 ‘이해관계 불일치’로 풀이하고 있다. “예전 창업자 세대에선 (상위권) 재벌 기업들의 재력이나 소유구조에서 큰 차이 없이 비슷비슷했는데, 2·3세로 승계되고 그룹 분리가 이뤄지면서 차이가 생겨났다.” 같은 재벌로 묶기엔 재력의 격차가 워낙 두드러진데다 소유구조에서 비롯되는 그룹 현안의 차이가 커지는 상태에서 공동의 이해를 추구할 통로로서 전경련의 역할은 위축될 수밖에 없다는 설명이다.

예를 들어 재계의 최대 현안인 것처럼 불거졌던 출자총액제한제(출총제) 존폐 문제를 보자. 출총제 폐지는 전경련을 중심으로 한 재계의 숙원 과제인 듯 부각됐지만, 실제론 재벌기업들마다 사정이 달라 이 문제엔 별 관심을 두지 않는 곳이 허다하다. 현대자동차그룹의 경우 출총제에선 아무런 제약을 받지 않으며, 다만 순환출자를 규제할 경우 심각한 지경에 빠질 수 있는 소유구조를 띠고 있다. 삼성그룹 역시 출총제에는 그다지 관심을 두지 않고 있는 것으로 풀이된다. 이보다는 금융·산업 자본 분리 원칙을 어떻게 돌파하느냐가 총수 일가에선 최대 급선무다. 최태원 회장의 SK그룹의 사정은 또 다르다. SK는 순환출자 구조를 띠지 않고, SKC&C → SK(주)→ SK텔레콤으로 이어지는 다단계 구조다. 따라서 출총제 폐지나 순환출자 규제가 최태원 회장에겐 큰 관심사가 아니라는 분석이다. 또 삼성과 달리 현대차나 SK 쪽은 금융·산업 자본 분리 원칙에 큰 거부감을 느낄 이유가 없다.

전경련의 주축을 이루는 최상위권 그룹 오너들의 최대 관심사가 이처럼 제각각 다른 상태에서 줄기차게 출총제 폐지를 주장해온 전경련의 태도는 ‘국민경제적 설득력’은 고사하고 ‘재계의 공감’조차 얻기 어려웠던 것으로 보인다. 김진방 교수는 “전경련이나 그 산하조직들이 관성적으로 자가발전을 한 것”으로 풀이한다. 재벌의 공통 관심사라기보다 삼성의 최대 현안인 금융·산업 자본 분리 문제에 집착해온 전경련의 태도를 두고는 ‘삼경련’(삼성+전경련)이란 비판도 나왔다.

정경 유착 양상이 달라진 것도 원인

정치 권력과 경제 권력(재벌)의 관계 맺음(정경 유착) 양상이 달라진 시대적 변화 또한 전경련의 힘을 추락시킨 요인으로 꼽힌다. 김기원 한국방송통신대 교수의 말이다. “전경련은 박정희가 재계를 지휘 통제하기 위한 것인 동시에 재계 쪽에서 정치 권력에 대항하기 위한 통로라는 두 요인의 결합이었는데, (정부 쪽의) 지휘 통제 기능도 약해지고 재계가 (전경련을 통해) 뭉쳐야 할 필요성도 줄어들고 있다.” 경제 권력 우위의 정경 유착 구조에서 전경련을 매개로 정부가 재계를 휘어잡을 수 있는 시대가 아니라는 설명이다. 재계 쪽에서 볼 때도 전경련을 통해 정치권에 ‘테이블 아래’로 돈을 건네는 일을 하기 어려워졌고, 또 할 필요성도 점점 줄어드는 법·제도적 환경을 맞고 있다.

김기원 교수는 “(전경련이 모델로 삼았다는) 일본의 경단련(經團聯)은 (노동자들의) 임금을 올려줘야 한다는 얘기도 하는데, 전경련은 김대중 정부 이후 수구 이데올로기를 옹호하고 개혁에 저항하기만 했다”며 “경단련을 베끼면서 정신은 못 베낀 것 같다”고 말했다. 김 교수는 “재계 기구가 없어져야 한다는 게 아니라 사회적 대화와 타협을 위한 노·사·정의 한 축으로 긍정적인 변신을 꾀하는 게 발전하는 길”이라고 덧붙였다. ‘지배주주의 서클’일 뿐이면서도 경제단체의 대표 격으로 여겨져온 전경련이 변신을 이뤄낼 수 있을까?

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

“당 망치지 말고 떠나라”…‘절윤 거부’ 장동혁에 쏟아지는 사퇴 요구

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

![[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발 [단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0221/53_17716543877486_20241013501475.jpg)

[단독] ‘양재웅 정신병원’ 주치의 구속 4개월 만에 보석…유족 반발

397억, 국힘 명줄 쥔 ‘윤석열 선거법 재판’…“신속히 진행하라”

이 대통령 “윤석열 선고 의견을 외국 정부에 왜 묻나”…언론 행태 비판

트럼프 “글로벌 관세, 10%→15%로 인상…즉시 효력”

미 국무부 “한국 사법 존중”…백악관 논란 메시지 하루 만에 ‘수습’

지방선거 임박한데, 장동혁은 왜 ‘윤 어게인’ 껴안나?

장항준 해냈다…‘왕과 사는 남자’ 500만, 하루 관객 2배나 뛰어