(Jerusalem)이란 곡이 있다. 민요 같기도 하고 찬송가 같기도 한, 오랫동안 영국인들의 애창곡이었고 영국의 각종 국가적 행사에도 즐겨 사용되어 온 노래다. 영국인이라면 대부분 알고 있을 이 곡의 가사는 사실 18세기의 문제적 문인이자 화가인 윌리엄 블레이크가 쓴 시다. 막 산업혁명의 불길이 제대로 타오르기 시작한 시기에 인간성 회복과 목가적 세계를 희구하며 그가 성경 속 이미지를 가져와 쓴 시구들은 사뭇 진솔하고 경건해서, 이 노래가 영국 국가가 되어야 한다고 생각하는 영국인들이 지금도 상당히 많다고 한다.

이 노래의 수많은 버전들 중에 내가 가장 즐겨 떠올리는 것은 빌리 브래그(Billy Bragg)가 부른 것이다. 그가 피아노 반주만으로 수더분하게 부른 이 노래는, 들을 때마다 영국인도 아닌 나에게 ‘내 것인 듯 내 것 아닌 내 것 같은’ 불가해한 감동을 준다. 빌리 브래그는 자기가 부른 버전의 제목을 굳이 ‘Blake’s Jerusalem’이라고 표기했는데, 여기엔 사상가로서의 윌리엄 블레이크를 좌파로 본 그의 소신이 묻어난다.

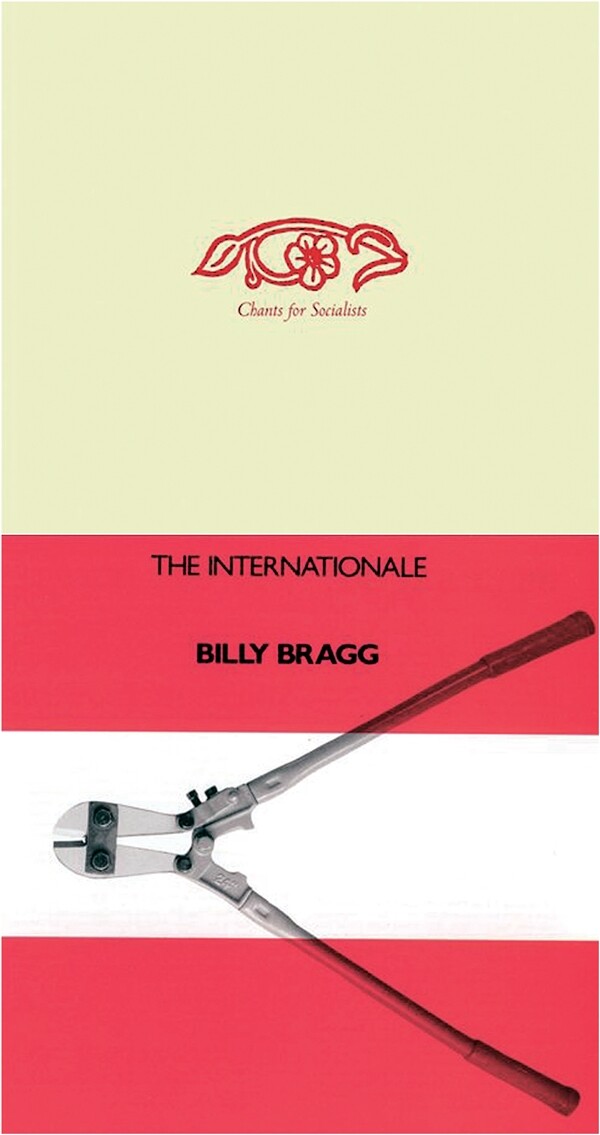

저 모든 기억이, 올해 대런 헤이먼(Darren Hayman)의 ‘Chants For Socialists’란 앨범을 만나면서 데자뷔처럼 자동으로 재생되었다. ‘사회주의자를 위한 노래들’이란 제목은 가수 대런 헤이먼이 붙인 게 아니다. 윌리엄 모리스가 한 거다. 영국 인디 그룹 헤프너(Hefner) 출신으로 지금은 솔로로 활동하는 헤이먼은, 자신의 디스코그래피를 점점 더 역사·민속학 연구 쪽으로 몰아가는 게 아닌가 싶을 정도로 그간 영국 곳곳의 야외 수영장을 테마로 한 음반, 17세기 에식스 지방에서 일어난 마녀재판을 다룬 음반, 영국과 프랑스에 걸쳐 네 명의 여왕을 소재로 한 음반 등으로 채워왔다. 그리고 그 가장 최근의 프로젝트가 이 ‘윌리엄 모리스의 시를 노래로 만든’ 음반이다.

윌리엄 모리스라 하면 내게는 아내 제인 모리스와 친구 단테 게이브리얼 로세티와의 삼각관계 드라마에서 한 축을 담당한, 그리고 ‘딸기 도둑’ 같은 사랑스러운 직물 패턴을 디자인한 남자로 제일 먼저 다가온다. 하지만 그의 명성은 실제론 훨씬 더 드넓고 우렁차다. 18세기 라파엘전파와 영국 공예운동에서 주도적 역할을 한 미술 및 디자인계의 거물인 동시에, 열혈 사회주의자로서 정치적 행보도 그 못지않게 굵직한 사람이었으니까. 헤이먼은 모리스가 남긴 다수의 저작물 중에 이란 제목의 팸플릿을 발견하고 그것을 그대로 음반화하기로 결정하는데, 여기엔 결과만큼이나 과정도 중요했다. 그는 생전의 모리스의 집과 직장에 직접 가서 녹음했고, 전문 음악인이 아닌 사람들을 데려다가 합창을 시켰으며, 모리스가 말년에 아름다운 책을 만드는 데 전력을 다했던 바로 그 수동 프레스로 앨범 부클릿을 손수 인쇄했다.

제목만 봐서는 왠지 혈기 넘치고 선동적일 것 같지만 실제 들리는 노래들은, 차분하고 듣기 편한 포크송 스타일이다. 그리고 어딘지 모르게 우수가 흐른다. 모리스가 을 쓰고 블레이크가 영국 전원에서 지복의 을 꿈꾸었던 것은 비슷한 시기였다. 잿빛의, 기계화가 시작된, 빅토리아 시대. 이런 대전환기의 지식인이자 예술가로서 두 사람은 선지자 역할을 기꺼이 감당했지만, 그 모든 것의 출발점은 역시 사람(시민)에 대한 보편적인 연민이었을 것이다. 그리고 연민이야말로, 레어 버드(Rare Bird)도 일찍이 노래한바, ‘우리에게 필요한 것’이다. 헤이먼의 의도가 빌리 브래그보다 덜 정치적일진 몰라도, 이 연민에서만큼은 그가 핵심을 제대로 파악하고 있다는 걸 ‘Chants For Socialists’에서 느낄 수 있다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

호르무즈 봉쇄 직전 한국행 유조선만 ‘유유히 통과’…사진 화제

![[단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지? [단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726139703969_20260304503247.jpg)

[단독] ‘왕사남’ 엄흥도 실제 직계후손 출연했다…누구지?

‘순교자’ 하메네이에 ‘허 찔린’ 트럼프…확전·장기전 압박 커져

![조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼] 조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0304/53_17726118413306_20260304503108.jpg)

조희대, 대법원장이 이런 식으로 국민을 속이나 [박용현 칼럼]

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘 만에 업무배제

“조희대, 법복 입고 법률 뒤에 숨으면 썩은 내 사라지나” 박수현 비판

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

팔 잃은 필리핀 노동자와 ‘변호인 이재명’…34년 만의 뭉클한 재회

대구서 높이 20m 천공기 사거리로 쓰러져…3명 부상

하룻밤 공습에 1조원…트럼프는 “전쟁 영원히” 외치지만