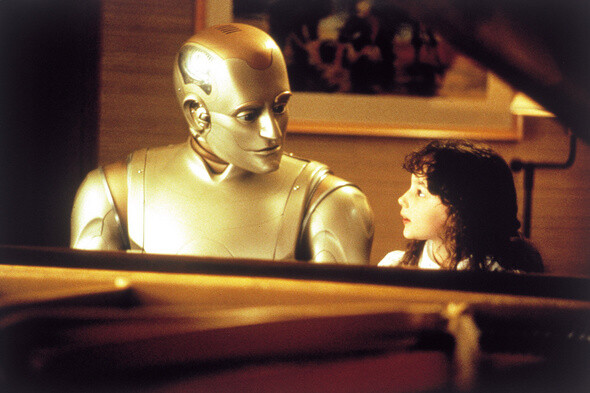

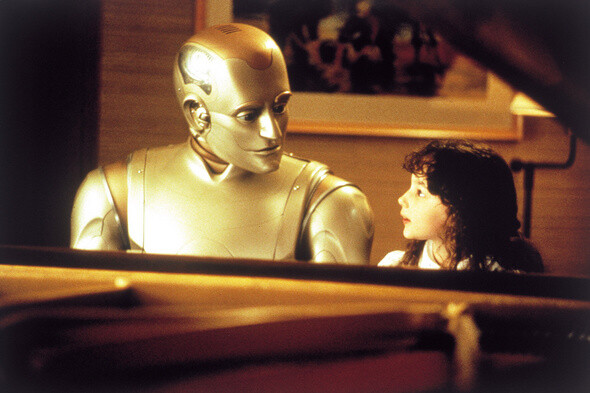

만약 기술이 인간과 소통하거나, 인간을 지배한다면? 공상과학 영화나 소설에서 자주 등장하는 상상, 예컨대 이런 것들. 인간을 사랑한 로봇(영화 영화 <바이센테니얼맨>에서 로봇과 인간은 서로의 감정을 교류한다. 인간은 기술을 만들었지만, 이제 기술은 인간의 의지와 상관없이 자율적으로 진화한다. 영화에서나 가능했던 상상이 어쩌면 현실이 될지 모른다. 한겨레 자료사진 <기술의 충격>

인간과 기계의 공생

상상은 현실에 기반을 둔다. 그러니까 과거 그림으로나 그리며 상상했던 자동문, 영상전화, 터치패드 등이 지금은 일상이 된 것처럼 영화나 소설 속 상상도 언젠가는 실현 가능할 일일지 모른다. 최근 (민음사 펴냄)을 출간한 테크 칼럼니스트 케빈 켈리( 공동 창간자 겸 전 편집장)는 기술과 인류는 떼려야 뗄 수 없는 관계이며, 인류가 발전하는 한 기술 발전은 무한히 이뤄질 것이라고 말한다.

그는 기술이 석기시대 인류의 조상이 채집·수렵 생활을 할 때부터 존재해왔다고 말한다. 지은이는 농업, 도시, 문학작품, 언어 등 인간을 둘러싼 것 중 자연적으로 발생하지 않은 것이라면 모두 기술 범주에 포함시킨다. 그의 논리대로라면 기술은 인류의 역사와 궤를 같이하며 공존해왔는데, 왜 과거보다 현재의 인류가 기술 발달에 더 크게 반응하는 것일까. 기술이 인간과 공생하며 소통하다 종국에는 인간에게 반란을 일으키는 영화를 많이 본 탓인지 몇몇 사람들은 기술의 진화에 두려움 혹은 경외의 감정을 느낀다. 지은이는 우리가 이런 감정을 느끼는 이유로 최근 기술 발전의 속도가 빨라졌음을 든다. 우리는 이미 다양한 기술에 노출돼왔고, 그 기술에 기대어 살고 있다. 예컨대 큰 수를 연산할 때를 들어보자. 주산을 배운 이라면 가상으로 주판알을 튕길 것이고, 아니더라도 가장 편리한 셈법을 도입해 머릿속에서 숫자를 쓰고 지울 것이다. 셈법, 글쓰기, 주판 모두 기술 영역에 포함된다. 우리는 이처럼 기술에 전적으로 의지하며 살아오고 있지만, 현재 하루가 다르게 변화하는 디지털 기술의 발달 속도에 익숙지 않을 뿐이라는 것이다.

하지만 우리가 디지털 기술에 느끼는 낯선 감정과 상관없이 인간은 서서히 새로운 기술에 동화돼가고 있다. 지은이는 인간과 기계 사이의 공생이 점점 심화하고 있다며 이런 예를 든다. “구글(혹은 그 후손 중 하나)이 일상적인 말로 하는 질문을 이해할 수 있고 우리 옷에 삽입되어 살아가는 때가 온다면, 우리는 이 도구를 곧 우리 마음의 일부로 동화시킬 것이다. 우리는 그것에 의존할 것이며, 그것은 우리에게 의존할 것이다. 즉, 둘은 계속 공존하며 계속 더 영리해질 것이다.”

지은이의 문장에서 뭔가 짐작가는 게 있는지. 기술은 생명과 닮아 있다. 기술은 생물학적 진화가 추진해온 자기 조직화 과정을 거치고, 마치 살아 있는 것처럼 서로에게 영향을 끼친다. 지은이는 기술이 원하는 것 또한 생명이 추구하는 것과 비슷하다고 말하는데 효율성, 기회, 창발성, 복잡성, 다양성, 전문화, 편재성, 자유, 상호 의존, 아름다움, 직감력, 구조, 진화 가능성이 그것이다.

그러던 그가 어느 날 기술 외면자에서 기술 옹호자로 180도 변화한다. 컴퓨터가 우리 삶에 들어오자 지은이는 기술이 삶에 얼마나 많은 기회를 만들어내는지 알아차린다. 그리고 그동안 간과해왔던 그가 누린 기술적 삶의 혜택들을 떠올린다. 비행기는 지평선을 넓혔고, 책은 정신을 일깨웠으며, 항생제는 목숨을 구했으며, 사진술은 시적 영감에 불을 지폈던 것이다! 그는 기술로 발명된 새로운 것들을 경험하며 기술과 인간이 예기치 못한 방식으로 협력하고 공유하고 창조한다는 것을 깨닫는다. 기술의 전혀 다른 얼굴을 보고, 기술과 공생하는 방법을 고민하기 시작한 것이다.

기술이 원하는 것은 무엇인가

여전히 그는 스마트폰을 쓰지 않고, 트위터를 하지 않으며, 자동차보다 자전거를 더 선호한다. 하지만 생명이 진화하듯 기술도 진화하며, 기술 또한 생명을 가진 것이 원하는 것들을 요구하고 있음을 부정하지 않는다. 그는 우리가 기술에 종속되지 않으려면, 긍정적 공생 관계를 발전시켜나가려면 기술이 원하는 것이 무엇인지 더 면밀히 들여다봐야 한다고 말한다.

신소윤 기자 yoon@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

트럼프, ‘슈퍼 301조’ 발동 태세…대법원도 막지 못한 ‘관세 폭주’

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

아내 이어 남편도 ‘금메달’…같은 종목서 나란히 1위 진풍경

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]