너바나. 유니버설 뮤직 제공

‘기린다’는 것은 습관이다. 계속해서 쌓여가는 순간은 한때의 찬란한 현실을 어슴푸레한 과거로 보낸다. 그때의 막연한 이미지만이 습관처럼 기려진다. 1994년 4월, 너바나의 커트 코베인이 자신의 머리에 방아쇠를 당겼을 때 세상은 일순 정전이 됐다. 다시 밝아진 세상에선 오아시스와 라디오헤드가 커트 코베인의 자리를 대신했다. 매년 그즈음이 되면 사람들은 그를 기렸다. 기림이 반복되면서 그는 전설이란 이름의, 정전 이전의 공간에 머물던 무엇이 됐다. ‘위대한 뮤지션이었지’ ‘참 대단했어’ ‘세상을 바꿨지’ 같은 문장들이 덧붙는 그 무엇이 왜 위대했고 대단했고 세상을 바꿀 수 있었을까, 라는 의문은 막연한 수사로 머물러 있었을 뿐이다.

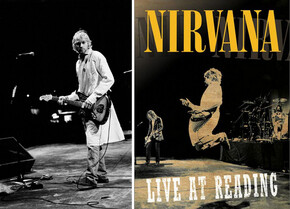

너바나의 데뷔 20주년을 맞아 등장한 두 장의 앨범이 있다. 1집 (Bleach)의 20주년 기념 리마스터링 앨범과 1992년 영국 레딩 페스티벌의 실황을 담은 (Live At Reading)이다. 이 두 장의 앨범은 너바나에 대한 막연한 의문을 구체적인 이유로 바꿔놓는다. 특히 이 그렇다. 1992년의 레딩 페스티벌 마지막 날 헤드라이너는 너바나였다. 약물중독으로 그가 곧 죽을 거라는 미디어의 소문을 일축이라도 하듯, 너바나는 와 (Nevermind)는 물론이고 아직 발표되지도 않은 (Incesticide)와 (In Utero)의 수록곡을 거의 2시간 동안 쉴 새 없이 연주했다. 5만 명의 관중은 (Smells Like Teen Spirit), (Lithum) 같은 노래에 환호하며 따라 불렀다. (All Apologies)를 부르기 전, 그는 관객에게 “위 러브 코트니”(We love Courtney)를 외치도록 요구하고, 객석은 당연히 응한다. 그의 신부이자 언론의 비판을 한 몸에 받았던 코트니 러브에 대한 명예회복을 시도한 셈이다.

여기까지만 보면, 전설적인 밴드의 전설적인 공연의 재현에 불과할 수도 있다. 그러나 이 라이브 음반의 참된 가치는 90년대라는 시대의 정체성을 그대로 보여준다는 데 있다. 80년대까지 록 밴드에 요구되었던 정교한 연주와 화려한 무대연출은 온데간데없다. 커트 코베인의 보컬은 종종 음정이 나가고, 연주도 틀리기 일쑤다. 이펙터를 잘못 밟아 엉뚱한 사운드가 들리는 일은 다반사다.

다시 정교한 연주와 화려한 연출이 록페스티벌의 미덕이 된 지금에는 상상하기 힘들다. 하지만 그때는 그랬다. 그것이 90년대의 정체성이었다. 중요한 건 연주도 연출도 아닌 표현과 에너지였던 것이다. 그들은 오직 그것에만 집중했고, 시대는 그에 화답했다. 그것은 척 베리와 비틀스, 섹스 피스톨스가 자신들의 시대에 환기시킨 록의 본질에 대한 재현이었다. 과거와의 단절이었다. 그러므로 1992년 8월 30일, 너바나가 서 있는 곳은 무대가 아니라 바뀐 세상 그 자체였다.

90년대를 살았던 사람이라면, 특히 그때의 새로운 분위기에 만끽했던 사람이라면 그때의 에너지를 되새길 수 있는 영상과 음악이다. 그러나 가슴 벅차기만 한 건 아니다. 오히려 마음이 아프다. 역시 그때는 몰랐던, 혹은 알았다 해도 잊혔던 한 사내의 본모습이 보이기 때문이다. 세상으로부터 사랑받고 싶어했으나 어떻게 사랑받아야 할지 몰랐던, 그래서 스타덤에서 도망치기 원하다가 결국 스스로 스타덤과 단절해버린 커트 코베인의 본령이 보이기 때문이다. 인생 그 자체를 연료로 태웠던 음악이란 무엇이었는가. 에서 느낄 수 있다. 스튜디오에서는 알려줄 수 없는, 오직 라이브만이 줄 수 있는 가슴 아픈 격정을. 커트 코베인, 그 자체가 90년대였다.

김작가 대중음악평론가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

노태악 오늘 퇴임…‘후임 제청’ 없어 대법관 공백 현실화

![[단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다 [단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724435748156_20260302502367.jpg)

[단독] 정보사, 계엄 전 9개월간 ‘잠수정·동력 PG’ 북한 침투 훈련했다

‘윤석열 훈장 거부’ 전직 교사, 이 대통령 훈장 받고 “고맙습니다”

‘이란 공습’에 장동혁 “김정은의 미래” 박지원 “철렁해도 자신감”

미군 사령부 ‘명중’ 시킨 이란…미 방공미사일 고갈 가능성 촉각

![이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터] 이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0302/53_17724082363583_20260302500278.jpg)

이 대통령 지지율 6주 만에 내린 57.1%…“서울과 영남권서 하락” [리얼미터]

트럼프 “끝까지 간다” “대화” 양면전략…이란 장기전 피할 수 있을까

예산장관에 4선 ‘안정감’ 박홍근 지명…비명 박용진 발탁해 ‘통합’

정청래·이성윤 이어 최민희도 ‘재명이네 마을’ 강퇴

나이 들어도 잘 내려놓지 못하는 사람들의 공통점

![[단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니 [단독]장동혁은 어떻게 단톡방에 포획되었나…1020명 참여 7개월 단톡방 메시지 24만건 분석해보니](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17722031912989_20260227501443.jpg)