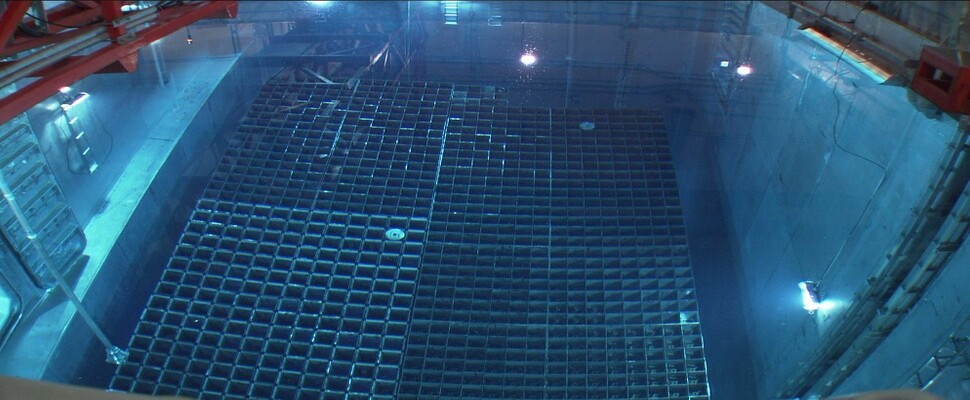

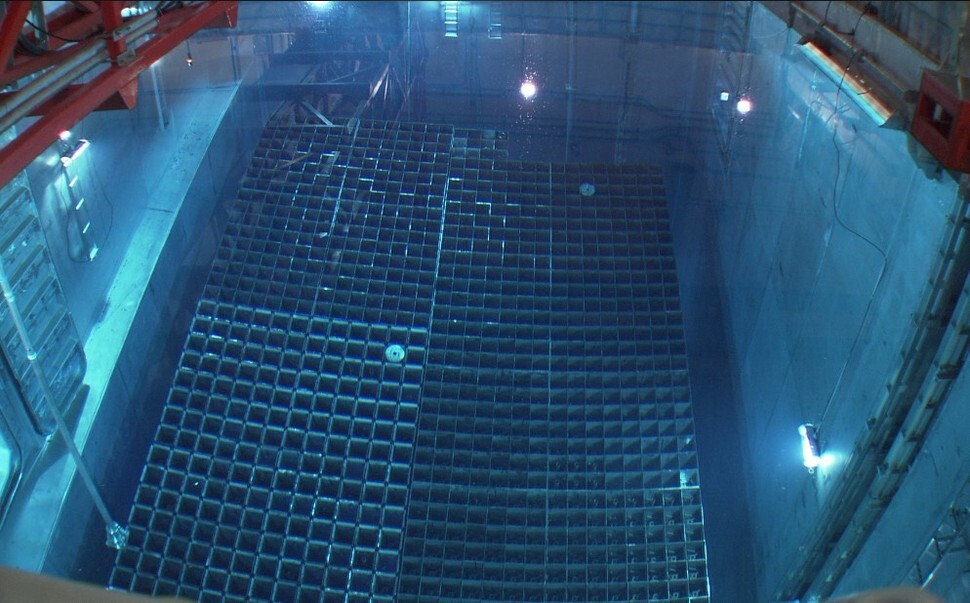

원자력발전소 수조(습식 저장시설)에 보관된 사용후핵연료(폐연료봉). 한국수력원자력 제공

“가동이 멈춘다고 원전이 어디 간답니까?”

11월17~18일, 11월20~21일 경북 경주 양남면 월성 원자력발전소 1호기와 부산 기장군 고리 원자력발전소 1호기 주변 마을에서 만난 주민들은 가동이 중단된 월성 1호기와 고리 1호기를 바라보며 하나같이 비슷한 반응을 보였다. 주민들 말대로 원전이 수명을 다해 가동을 중단하더라도 시설과 사용후핵연료(고준위 핵폐기물)는 그대로 남아 있다. 정부는 고리 1호기의 해체 시기를 2032년으로 보고 있다. 앞으로 14년이 남은 것이다. 해체 비용은 1기당 7515억원으로 추산한다.

하지만 실제로 원전을 해체한 경험이 없기 때문에 해체 시기와 비용은 현재의 추산을 넘어설 수도 있다. 게다가 고리 1호기, 월성 1호기 터에 저장된 고준위 핵폐기물의 처리 방안은 아직도 정해진 게 없다. 이는 앞으로 설계 수명이 다한 원전이 가동을 멈출 때마다 겪어야 할 일이다.

발전량에 따라 원전 주변 지역이 지원금을 받는 현재 제도에서 가동이 멈추면 원전에 의존하던 지역경제도 흔들릴 수 있다. “위험하다”는 걸 알면서도 계속 가동을 원하는 주민들의 목소리가 터져나오는 모순이 벌어지는 이유다. 탈원전 정책에 대한 찬반 여론과 상관없이 원전 주변 지역주민들은 한동안 원전을 껴안고 살아야 하는 신세다.

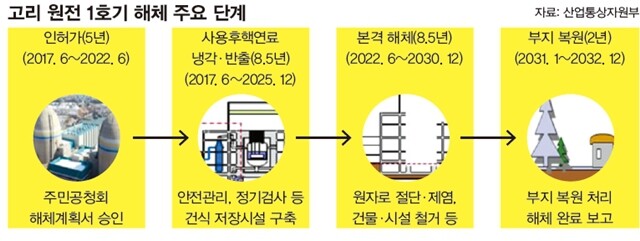

2017년 6월18일 40년간의 운전을 마치고 영구 정지된 고리 1호기는 원자력안전위원회(원안위)와 한국수력원자력(한수원)의 관리를 받고 있다. 해체 절차는 한수원이 2022년 6월(영구 정지 뒤 5년 이내) 이전에 원안위에 최종해체계획서를 제출(해체 승인)하면 시작된다. 현재 한수원은 해체 기술을 확보하고 원안위에 해체 승인 신청을 준비 중이다.

이후 핵폐기물 냉각과 반출(8.5년), 방사능 오염 물질 제거와 시설물 해체(8.5년), 부지 복원(2년) 등의 과정을 거친다. 60년 동안 해체를 진행하는 지연 해체 방식(캐나다·불가리아)이 있지만 정부는 즉시 해체 방식(미국·독일·프랑스)을 택했다. 정부는 2021년까지 해체 기술 100% 국산화를 목표로 하고 있다.

문제는 해체 과정에 거쳐야 할 ‘핵폐기물 냉각과 반출’이다. 고농도 방사능을 내뿜는 핵폐기물을 어디에 저장할지가 관건이다. 원전은 ‘화장실 없는 아파트’라고 한다. 사람과 주변 환경에 매우 위험한 폐연료봉을 어떻게 처분할지 대책을 세워놓지 않은 채 발전소를 돌려왔기 때문이다.

현재 폐연료봉은 주로 원전 격납 건물 안에 마련된 수조(습식 저장시설)에 저장 중인데, 2018년 3분기 기준 총 저장 용량(19만5656다발)의 76.7%(15만20다발)가 이미 찼다. 고리 1~4호기는 포화율이 90%를 넘었다. 농축하지 않은 천연 우라늄을 연료로 사용해 경수로 원전보다 핵폐기물 발생량이 약 7배 많은 월성 1~4호기는 원전 터에 건식 저장시설을 추가 건설해 보관하고 있다. 정부는 월성 원전의 폐연료봉 포화 시기를 3년 뒤인 2021년으로 본다. 이후 2024년 고리 원전과 한빛 원전에 고준위 핵폐기물이 포화 상태에 이를 것으로 예상된다.

지금까지 대책은 전무하다. 역대 정부는 매번 관련 대책을 검토했지만 고준위 핵폐기물 보관시설이 지어질 해당 지역의 반발을 우려해 논의를 미뤄왔다. 사실상 ‘폭탄 돌리기’를 한 것이다. 발등에 불이 떨어진 가운데 박근혜 정부에서 구성된 ‘사용후핵연료 공론화위원회’는 2015년 6월 ‘처분 전 보관시설’(중간저장시설) 지역을 2020년까지 정하고 2051년까지 영구처분시설을 완공해 운영을 시작해야 한다는 내용이 담긴 권고안을 정부에 제출했다. 원전 터 밖 중간저장시설에서 핵폐기물을 임시 보관하고 추후 지하 깊은 곳에 영구처분시설을 마련하겠다는 큰 가닥을 잡은 것이다. 하지만 당시 환경단체 등은 “원전 정책의 전환 없이 중간저장시설을 짓는 것은 사실상 처분장을 짓고 원전 확대를 꾀하는 것이다”라며 반발했고, 원전 주변 지역주민들은 “결국 중간저장시설을 우리가 떠안을 수 있다”고 우려했다.

결국 지난해 6월 문재인 정부는 11월19일 국정운영 100대 과제를 발표하며 “공론화를 통해 사용후핵연료 정책을 재검토하겠다”며 사실상 ‘재공론화’를 선언했다. 이에 지난 5월 정부·시민·환경단체·지역주민 등이 참여하는 ‘고준위 방폐물 관리 기본계획 재검토준비단’(준비단)이 꾸려졌고 11월12일 활동을 끝마쳤다. 하지만 원전 주변 지역의 범위를 어떻게 설정할지, 공론화를 위해 꾸려질 재검토위원회를 어떻게 구성할지 등 핵심 쟁점 합의에는 이르지 못했다. 공은 정부로 다시 넘어갔다. 정부는 지난해 운영한 ‘신고리 5·6호기 공론화’처럼 내년에 사용후핵연료 공론화를 진행하겠다는 방침이다.

문제는 신고리 5·6호기 건설 여부를 결정하는 공론화보다 핵폐기물을 어디에 보관하고 처분할지 결정하는 것이 심각한 사회적 갈등을 불러올 수 있다는 것이다. 고준위 핵폐기물보다 방사성물질 함유량이 낮은 중·저준위 핵폐기물(원전에서 사용된 옷, 장갑, 장비) 처분장을 결정하는 과정에서 이미 우리 사회는 ‘비싼 수업료’를 치렀다.

앞서 1990년 충남 안면도, 1994년 인천 굴업도, 2003년 전북 부안 위도 등에서 지역주민들 간의 갈등과 반발이 폭발적으로 터져나왔다. 논란 끝에 중·저준위 핵폐기물 처분장 터는 2005년 경주로 결정됐는데 당시 경주시에 3천억원의 특별지원금이 갔고, 이후 각종 국비도 지원됐다. 원전 터 선정과 원전이 들어선 뒤 주변 지역에 대한 경제적 지원책이라는 ‘당근’은 원전에서 나온 처치 곤란한 폐기물을 처분하는 데서도 유인책으로 재등장하는 것이다.

현재 원전 주변 지역주민들은 핵폐기물 보관시설까지 떠안을 수 없다는 반대의견을 보이지만, 한켠에선 정부의 지원 대책 등을 지켜보자는 여론도 조심스레 나오는 이유다. 추후 공론화 과정에서 주민들 사이의 갈등으로 이어질 가능성이 높다. 결국 원전의 굴레에서 지역주민들이 빠져나오기 어려운 상황이 계속되는 것이다.

1978년 상업 운전을 시작한 고리 1호기는 당시 ‘기름 한 방울 나지 않는’ 가난한 나라가 이룩한 ‘조국 근대화’의 상징이었다. 이후 ‘안전하고 깨끗한 에너지’로 홍보됐다. 하지만 그 과정에서 우리 사회는 원전의 막대한 ‘숨겨진 비용’에 고개를 돌렸고, 그 대가를 이제야 치르고 있다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘파면’ 김현태 극우본색 “계엄은 합법…문형배는 조작범” 궤변

이 대통령 또 “연명치료 중단하면 인센티브 주자” 제안

구치소 김건희 “공책에 편지·영치금 주신 분들 이름 적으며…”

![‘4398번’ 지금도… [그림판] ‘4398번’ 지금도… [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0203/20260203503629.jpg)

‘4398번’ 지금도… [그림판]

![[속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기 [속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0203/53_17701039320952_20260203503032.jpg)

[속보] 이 대통령, ‘KBS 이사 7인 임명 취소 판결’ 항소 포기

‘법정 난동’ 이하상 변호사 감치 집행…서울구치소 수감될 듯

장동혁, ‘한동훈계’도 솎아내나…조정훈 인재영입위원장 임명에 ‘시끌’

전한길, 귀국하자마자 “윤석열 절연하면 장동혁 버릴 것”

‘분양가 18억’ 신혼 청약 당첨자 “6·27 규제로 집 못 사”…국가에 손배소

정청래표 ‘1인1표제’ 통과…한고비 넘었지만 낮은 찬성률 ‘부담’