“다원은 회사를 마약 조직처럼 운영한다.”

다원 계열사 한 전직 임원의 목소리가 높아졌다. 다원의 시행사 새날과 새날이 인수한 건설사 청구는 서울 서초구 양재동 서울오토갤러리 5층을 반씩 나눠 썼다. 복도를 앞에 두고 왼쪽은 청구가, 오른쪽은 새날이 사용하는 구조였다. 한쪽 회사에서 다른 쪽 회사로 가려면 각자의 사무실에서 나와 복도를 통해 이동한 뒤 비밀번호 자물쇠가 달린 상대 회사의 출입문을 통과해야 한다. 예외가 있었다. 이금열 회장이다. 새날 사무실 안쪽엔 이 회장의 개인 방이 있었다. 청구를 인수한 2007년 8월 당시 이 회장은 새날의 등기임원이 아니었다. 그는 2006년 11월 대표이사직에서 물러났다. 그는 자신이 보유한 새날 지분과 청구 지분(50%)뿐 아니라, 청구 주식 45%를 가진 새날을 통해 두 회사를 지배했다. 이 회장 방엔 청구 사장실로 바로 연결되는 일종의 ‘비밀통로’가 있었다. 그가 마음대로 청구 사장실을 드나들 수 있도록 벽을 허물어 만든 ‘편의시설’인 셈이다. 청구 사장이 그의 방으로 들어갈 땐 번호키를 해제해야 했지만, 청구 사장실로 가는 이 회장 방문엔 번호키가 없었다. 직원들 사이에도 ‘통행 우열’이 있었다. 청구 직원들은 새날 정문의 비밀번호를 몰랐다. 새날 직원들은 청구의 비밀번호를 이용해 자유롭게 드나들었다.

새날 직원은 알고 청구 직원은 모르고

이 회장의 다원 경영 방식을 들여다볼 수 있는 상징적 풍경이다. 다원 안팎엔 비밀주의가 그림자처럼 짙게 드리워 있다. 고위 간부들도 다원 계열사의 정확한 숫자조차 파악하지 못하고 있다. 한 다원 출신 고위 임원은 “기껏해야 5~6개일 거라고 생각했는데 검찰이 집계한 회사 수가 13개란 말을 듣고 깜짝 놀랐다”고 했다. 다른 간부도 “다원 관련사가 그렇게 많을 줄 몰랐다”고 말했다. “몇 사람이 회사를 좌지우지하려고 일부러 모르게 하는 것 같다”는 의견도 있었다.

| |

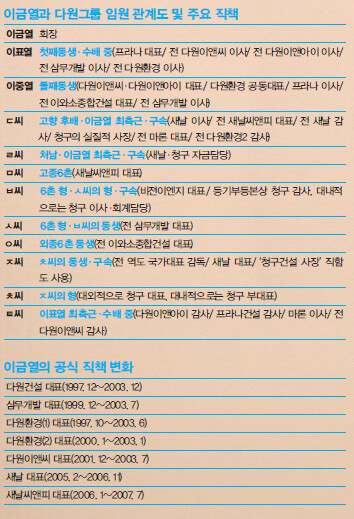

다원의 비밀주의는 ‘족벌체제’가 떠받치고 있다. 이 회장은 건설사업으로 눈을 돌리기 시작한 2003년께 대부분의 대표직(다원건설·삼무개발·다원환경·다원이앤씨)에서 썰물 빠지듯 물러난다. 2006년 말부터 2007년 중순 전후로는 건설 계열 회사의 등기이사 명단에서도 사라진다. 대신 이 회장은 친·인척과 지인을 전면에 내세워 대부분의 계열사를 관리했다. 이들은 계열사를 돌고 돌면서 주요 직책을 장악했다. 검찰 관계자는 “이금열 회장도 대부분의 재벌 오너처럼 어느 순간 공식 직함을 내려놓고 친·인척을 통해 막후에서 영향력을 행사했다”고 설명했다.

1

화순도곡CC를 운영하는 ‘프라나’의 이표열 대표는 이 회장의 남동생이다. 다원이앤씨와 다원이앤아이, 삼무개발, 다원환경 이사를 두루 거쳤다. 다원에서 철거 쪽 일을 했던 관계자는 “이 회장은 적준 시절 철거 현장을 지휘하는 관리이사였는데, 이 회장이 철거 회사 대표가 된 뒤엔 이표열씨가 그 역할을 맡았다”고 했다. 둘째동생 이중열씨는 현재 다원이앤씨와 다원이앤아이 등 철거업체 대표를 맡고 있다. 이표열씨가 사장인 프라나의 이사이기도 하다. ㄷ씨는 이 회장의 전남 완도 고향 후배로 이 회장의 최측근이다. 새날과 새날씨앤피, 청구에서 핵심 직책을 맡으며 검찰이 밝힌 세 회사의 배임·횡령사건 전반에 관여했다. ㄹ씨는 이 회장의 처남이다. 이 회장 및 ㄷ씨와 공모해 새날과 청구의 불법적 자금 운용을 이끌었다. ㅂ씨는 이 회장의 6촌 형으로 청구의 회계를 담당하며 자금 횡령과 아파트 허위 분양을 실행했다. 전 삼무개발 대표인 ㅅ씨가 ㅂ씨의 동생이다. 새날씨앤피 대표인 ㅁ씨는 이 회장의 고종6촌 격이고, 전 이와소종합건설 대표 ㅇ씨는 외종6촌 동생이다. ㅈ씨는 새날 대표로 이회장의 범죄에 가담했다. 청구 공식대표 ㅊ씨가 그의 형이다. 이표열 대표의 최측근인 ㅌ씨는 다원이앤아이·프라나건설 등의 감사를 맡으며 이 대표의 횡령을 도왔다. ㄷ씨와 ㄹ씨, ㅂ씨와 ㅈ씨는 이 회장과 함께 구속됐고, 이표열 대표와 ㅌ씨는 검찰 수사를 피해 도피 중이다.

다원의 한 관계자는 “대표가 누구냐는 아무런 의미가 없다. 다원그룹은 이 회장 개인 회사나 마찬가지다. 일반적인 회사를 기준으로 생각하면 안 된다”고 했다. 친·인척과 지인을 내세운 경영은 회계 조작을 통한 ‘불법의 길’을 여는 열쇠기도 하다.

이 회장은 농협 직원 출신인 ㄷ씨와 ㄹ씨를 통해 회계를 주물렀다. 검찰과 다원 안팎에선 대부분의 횡령·배임 사건은 세 사람의 작품이라고 말한다. 한 계열사 고위 간부는 “대표들도 모르게 이 회장이 ㄷ 및 ㄹ과 모여서 자기들 필요한 대로 서류를 다 처리해버린다”고 했다. 회사를 넘나드는 문서 위조로 계열사 자금을 사금고처럼 활용했다는 뜻이다. 청구의 한 퇴직 직원은 “은행에서 청구 공사대금이 들어왔는데 대표(ㅊ씨)도 모르게 골프장 운영자금으로 사용됐다. ㅊ대표가 이사회 의장인데 자기도 모르게 이사회 의사록에 제 도장이 찍혀 있는 걸 보고 화를 낸 적이 있다”고 했다. 경기도 김포 신곡6지구 개발 시행사인 새날의 자금을 경기도 평택 가재지구 시행사인 새날씨앤피로 무단 대여한 일이나, 청구 아파트 허위 분양으로 168억원을 편취한 사건 등도 3인방의 작품이다.

일정 기간 동안 ‘다원환경’이 2개 존재한 정황도 의구심을 불러일으킨다. 다원환경(2)의 등기부등본을 보면 설립 시기가 1997년 7월로 나온다. 회사는 경기도 화성군 송산면에 있다. 이 회장은 이 회사에서 2000년 1월부터 2003년 1월까지 대표이사를 지냈다. 다원환경(1)이란 회사명은 새날씨앤피 등기부등본에서 재등장한다. 자료에 따르면, 2006년 1월 평택 가재지구 개발사업을 위해 설립된 새날씨앤피가 적준환경(1997년 6월)과 다원환경(1998년 1월)을 거치며 상호를 바꾼 것으로 돼 있다. 이 회장은 1997년 10월부터 2003년 6월까지 대표를 역임했다. 회사는 서울 서초구와 관악구, 강남구로 옮겨다니며 둥지를 틀었다. 두 개의 다원환경은 사업자등록번호도 다르다. 두 다원환경의 실제 상호가 등기부등본과 동일할 경우, 이 회장은 최소한 2001년부터 2003년까지 하나의 상호를 가지고 두 개의 회사 대표로 산 셈이다. 특정 목적을 위한 ‘회사 세탁’ 가능성을 제기하는 목소리도 있다.

새날에 인수된 청구의 경영진 운영 방식도 매우 특이하다. 등기부등본상의 대표는 ㅊ씨다. 반면 내부적으로 그의 역할은 부사장이었다. “실질적인 사장은 새날 이사였던 ㄷ씨였다. ㅊ씨가 ㄷ씨에게 결재를 받았다”고 당시 청구 직원들은 전한다. ㄷ씨도 대외적으로 사장명함을 파고 다녔다고 한다. 심지어 ㅊ씨의 동생인 ㅈ씨(새날 대표)까지 청구건설 사장 명함을 사용했다. 전 역도 국가대표 감독 출신이자 대한역도연맹 부회장을 역임한 그는 역도 행사가 있을 때마다 ‘청구건설 사장’으로 언론에 등장했다. 당시 청구건설이란 회사는 세상에 없었다. 새날에 인수되기 직전부터 청구는 3개 회사가 하나로 합쳐진 (주)청구로만 존재했다. 전직 청구 직원은 “내가 근무할 때 청구사장이 도대체 몇 명인지가 늘 궁금했다”고 말했다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

태진아 “전한길에 법적 대응”…일방적으로 콘서트 참석 홍보·티켓 판매

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘어디서 본 듯한’....국힘 이정현 야상 점퍼 ‘시끌’

‘모든 수입품’에 15% 관세…세계 무역질서 뒤엎은 트럼프

![[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소 [단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0222/53_17717357343273_20260222501198.jpg)

[단독] 군 특수본, ‘선관위 장악 지시하달’ 정성우 전 방첩사 1처장 기소

![지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰] 지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0220/20260220502864.jpg)

지귀연 ‘무죄 판결문’ 썼다 고친 흔적, 변심한 계기는? [논썰]

‘2관왕’ 김길리, ‘설상 종목 첫 금’ 최가온 제치고 한국 선수단 MVP 올라

값싼 드론 앞세운 인간 사냥…우크라이나에는 ‘후방’이 없다

내란 특검 “홧김에 계엄, 가능한 일인가”…지귀연 재판부 판단 ‘수용 불가’

![“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt] “저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0212/20260212504997.jpg)

“저긴 천국이네”…집에서 삶 마감 가능한 일본 시스템 [.txt]