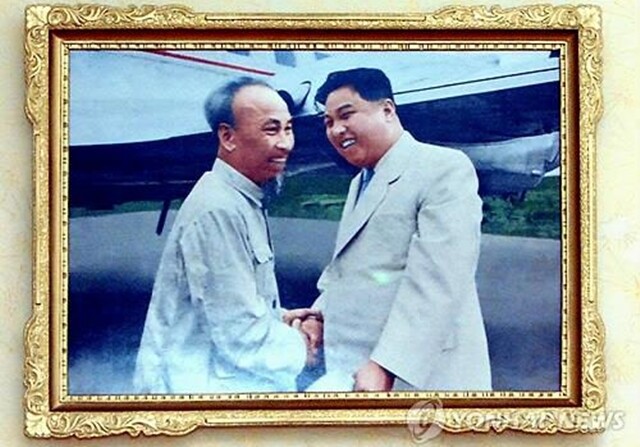

북한 김일성 주석(오른쪽)과 베트남 호찌민 수석이 만나는 모습(왼쪽 사진). 조선중앙통신연합뉴스

베트남전쟁이 한창인 1969년 5월28일, 하노이 상공. 공습을 하려고 미 공군 전투기 32대가 몰려왔다. 이에 맞서 하노이 북동쪽 70㎞에 있는 북베트남 공군 켑(KEP) 기지에서 미그-17 전투기 8대가 떴다. 공중전에서 미군기 12대가 격추됐다고 한다. 당시 미그-17을 몰고 출격한 조종사들은 북베트남군이 아니라 북한 공군이었다. 베트남전에 참전한 북한 공군은 1967년 8월 이후 켑 기지에 주둔해 있었다.

베트남전 때 북한 공군의 주 임무는 하노이 상공 방어였다. 김일성 북한 주석은 ‘하노이 상공을 평양처럼 방어하라’는 지침을 참전 북한 공군 조종사들에게 내렸다. 북한 공군이 주둔한 켑 기지는 하노이와 함께 미군의 주요 공격 대상이던 항구도시 하이퐁에서 60㎞가량 떨어져 있었다. 당시 북한 공군은 동중국해에 있는 미 항공모함에서 출격한 해군 함재기와 괌에서 이륙해 하노이와 하이퐁을 공습했던 B-52와 공중전을 벌였다.

북한은 공군 전투부대, 심리전 요원, 공병부대를 베트남에 파병했다. 북한은 군대를 보내며 ‘북베트남이 사회주의 진영을 대표해 미국과 전쟁을 벌이고 있으니 이를 지원하는 것은 사회주의권의 국제주의적 의무’라고 강조했다.

특히 북한 공군 조종사 참전이 눈길을 끈다. 북베트남은 미군에 견줘 공군력이 절대 열세였다. 소련의 도움으로 전투기를 마련했지만 조종사를 교육해 키우고 있어 외국의 조종사 지원이 절실했다. 북베트남은 소련과 중국에 조종사 파병을 요청했지만, 확전을 걱정한 두 나라는 군사 지원만 하고 거부했다.

북한은 베트남전에 최소 연인원 1천 명 이상(조종사, 정비병 등 포함) 공군 병력을 파병했던 것으로 추산된다(이신재 국방부 군사편찬연구소 연구위원). 참전한 북한 조종사는 70명 안팎이 숨진 것으로 알려졌다. 하노이 북동쪽 박장 지역에 북한군 전사자 묘비 14개가 있었는데 유해는 2002년 북한으로 송환됐다. 미국에 맞서 함께 피를 흘린 북한은 북베트남의 혈맹이었다.

북한은 베트남전 참전 사실을 2000년 이후 공개하기 시작했다. 지난해 9월9일 북한 정권 수립 70주년 기념일(9·9절) 열병식에서 베트남전에 참전했던 공군 종대(줄을 서서 걷기)가 등장했다. 열병식 영상을 중계한 북한 조선중앙TV는 “비엣남(베트남) 전쟁에 참가하여 수적·기술적 우세를 자랑하던 적의 공중 비적들을 무자비하게 박살 내어 조선인민군의 본때를 남김없이 보여준 공군 종대”라고 설명했다.

2차 북-미 정상회담 개최 장소로 유력하게 점쳐지는 베트남 하노이 국립컨벤션센터. 연합뉴스

한국도 ‘자유민주주의 수호’를 명분으로 베트남에 군대를 보냈다. 당시 박정희 대통령은 베트남에 파병하면서 만약 베트남전에서 공산군이 승리하면 그 여파가 한반도에도 미칠 것이라며 “베트남은 우리의 제2전선”이라고 설명했다. 1950~53년 한반도에서 싸웠던 한국과 미국, 북한이 다시 베트남에서 싸웠다. 베트남전은 제2의 한국전쟁이었다는 평가가 나온다. “남한은 남베트남을 지원하고 북한은 북베트남을 지원하기 위해 각각 베트남에 파병했을 뿐만 아니라 휴전선을 사이에 두고 비무장지대에서도 전투를 벌였기 때문이다.”(이재봉 원광대 교수)

1960년대 중·후반 한반도와 베트남에서 벌어진 격렬한 군사적 충돌은 톱니바퀴처럼 연결돼 있었다. 1966년 10월, 제2차 조선노동당 대표자 회의에서 김일성 주석은 ‘베트남전쟁에 대한 지원과 조속한 남조선 혁명 및 조국 통일’을 강조했다. 1967년 1월19일 강원도 고성 앞바다에서 해군 당포함이 북한 해안포에 맞아 침몰했다. 휴전선 총격전 끝에 1967년 4월 국군 7사단 포병대가 북한을 향해 포탄 585발을 쏘았다.

1968년 북한 특수부대의 청와대 공격(1·21 사태)에 이어 1월23일 동해에서 미 해군 정보수집함 푸에블로호가 북한 해군에 나포됐다. 이튿날 미 백악관에서 열린 대책회의에서 미 중앙정보국(CIA)은 북한의 의도를 한국군의 베트남 이동을 저지하고, 베트남전쟁을 수행하는 미국에 군사적 압력을 행사하기 위해서라고 분석했다.

1968년 남북은 휴전선 근처에서 이틀에 한 번꼴인 181건의 교전을 벌였다. 그해 남쪽으로 침투하던 북한군 321명이 사망하고 국군 145명, 미군 18명, 민간인 35명이 숨졌다. 1967년, 1968년 한반도는 사실상 준전시 상태였다.

푸에블로호 사건 일주일 뒤인 1월30일은 설날(구정)이었다. 베트남도 설을 쇤다. 설날 새벽 사이공 등 남베트남의 주요 도시에 게릴라들이 나타났다. ‘구정 공세’(Tet Offensive)였다. 사이공 주재 미국대사관의 벽이 뚫리고 대사관 마당에서 치열한 전투가 벌어졌다. 구정 공세는 10여 일 뒤 북베트남의 전술적 패배로 끝났다. 하지만 미국 내 반전 여론이 크게 높아져 북베트남은 전략적 승리를 거뒀다.

베트남의 구정 공세와 푸에블로호 사건을 두고 당시 북베트남은 ‘항미공동전선에서 조선과 베트남 형제국의 전공 및 승리는 서로 응원하고 연결하는 효과가 있다’고 평가했다. 북한과 베트남의 혁명적 동지 관계는 1978년 베트남의 캄보디아 침공, 1992년 한국-베트남 수교 등으로 희미해졌다. 2007년 농득마인 베트남 공산당 총비서가 방북해 북한과 베트남의 관계가 회복됐다.

2월27일과 28일 하노이에서 2차 북-미 정상회담이 열린다. 미국과 적대관계를 끝내고 고도 경제성장 중인 베트남의 수도에서 회담이 열려 상징성이 크다. 여기에 남북, 베트남, 미국이 치열하고 복잡하게 얽혔던 냉전의 역사를 고려하면 하노이 2차 북-미 정상회담은 더욱 눈길을 끈다.

북한과 미국 사이에 두텁게 쌓인 불신과 편견 같은 ‘발목 잡는 과거’가 있다. 미국과 북한의 70년 넘은 적대관계가 두 차례 정상회담으로 모두 해결될 수 없다. 쌍방 최고지도자가 상대를 이해하고 계속 대화해야 한다. 미국은 베트남에서 이 교훈을 확인한 바 있다. 1997년 6월 나흘 동안 하노이에서 베트남전 당시 미국과 베트남의 주요 정책결정권자들이 모였다. 전쟁이 끝난 지 22년 만에 만난 이들의 대화 주제는 ‘베트남전쟁을 피하거나 혹은 조기에 끝낼 수 있는 기회는 없었는가’였다. 이 모임을 ‘하노이 대화’라 한다. 하노이 대화에는 베트남전 당시 미국 국방장관이던 로버트 맥나마라도 참석했다. 맥나마라는 이렇게 말했다.

“하노이 대화의 가장 중요한 교훈은 베트남전쟁은 미국과 베트남 쌍방의 지도자가 더 현명하게 행동했더라면 회피할 수 있는 전쟁이었다는 점입니다. 우리가 대화의 교훈을 바르게 배운다면, 미래에 이와 같은 전쟁은 막을 수 있을 겁니다. 내가 가장 중요하다고 여기는 교훈을 두 가지 말씀드리고 싶습니다. 하나는 우선 적을 이해하라는 것입니다. 우리는 서로 적을 오해하고 있었습니다. 두 번째는 비록 상대가 적이라고 할지라도 최고지도자끼리의 대화, 그렇습니다. 대화를 계속해야 한다는 것입니다. 우리는 그것을 게을리했습니다. 이것이 가장 중요한 교훈입니다.”(, 히가시 다이사쿠 지음, 역사넷 펴냄)

‘적을 이해하고 계속 대화하라’는 하노이 대화의 교훈은 2차 북-미 정상회담을 앞둔 도널드 트럼프 미국 대통령과 김정은 북한 국무위원장에게도 유효할 것이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

쿠팡, 4분기 영업익 97%↓…김범석, ‘개인정보 유출’ 첫 육성 사과

러시아 “돈바스 내놓고 나토 나가”…선 넘는 요구에 우크라전 종전협상 ‘난망’

임은정, ‘한명숙 사건’ 소환해 백해룡 저격…“세관마약 수사, 검찰과 다를 바 없어”

정교유착 합수본, 국힘 압수수색…신천지 집단 입당 의혹 수사

‘재판소원 육탄방어’ 조희대 대법원…양승태 사법농단 문건 ‘계획’ 따랐나

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

쿠바 “미 고속정 영해 진입해 4명 사살”…미국은 일단 신중 모드

![[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은? [단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720869463045_20260226502791.jpg)

[단독] 김용현 변호인 ‘감치 15일’ 집행 못 했다…남은 5일은?

국힘 지지율 17% “바닥도 아닌 지하”…재선들 “절윤 거부에 민심 경고”