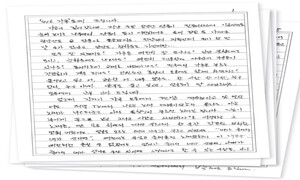

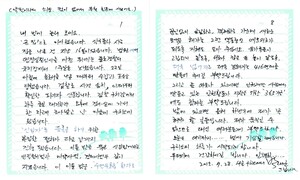

귀뚜라미 소리에 이끌려 마당에 나가 한참을 서성였어요. 등에서 래군 형의 옥중 편지를 읽고 하루 종일 망망해진 마음. 구치소에 가두어진 몸, 그 꽉 막힌 공간에서 귀뚜라미에 눈길을 주고, 거미와 공간을 나누는 모습으로 시작하는 형의 편지. 그리고 꿈에 찾아왔다는 아버지의 모습.

그러나 형의 편지는 자신의 처지를 연민하거나 감상에 젖은 그것이 아니었습니다. 여전히 저 깊디깊은 바다에 잠긴 채 짓이겨진 가슴을 위로받지 못하는 세월호 유가족들의 슬픔을 안타까워하는 헐벗은 마음. 목이 메어 차마 소리치지도 못하는 이들을 대신해 누구보다 당당한 외침을 하던 형의 목소리가 감방 안 귀뚜라미 소리처럼 밤의 적막을 울리듯 고요하고 절절하게 들려오는 듯합니다.

그래서 아마 그랬던 모양입니다. 몇 번이고 거듭해서 읽은 형의 옥중 편지. 마당에서 울려대는 귀뚜라미 소리가 그 간절한 마음이기라도 한 양, 그 소리에 이끌려 바깥으로 나갔고, 저도 모르게 검은 하늘만을 망연히 올려다보았습니다. 검은 하늘, 더 검은 바다 밑.

감옥의 안과 밖

지난 8월8일 서울 광화문 광장에서 박래군 4·16연대 상임운영위원의 석방을 촉구하는 촛불문화제가 열렸다. 이후로도 “박래군을 내놔라”는 요구는 계속되고 있다. 한겨레 이정우 기자

솔직히 저는 래군 형에게 영장이 발부되고 구속이 되었다는 소식을 들었을 때 그저 형의 안부만을 걱정스러워하는 조그만 마음이었습니다. 형이 잡혀들어가고 한 달 남짓 지나던 즈음, 형수와 아이들이 제주에 살고 있는 저희 집에 다녀갈 때도 역시 그 마음 하나로 누이와 아이들의 손을 잡았습니다.

하지만 옥중 래군 형이 오히려 바깥 사람들을 걱정하고 용기를 주려 하듯이, 형수 또한 그러했습니다. 많은 분들이 형의 석방 촉구를 위해 목소리를 모아주는 게 너무나도 고맙지만, 자칫하다가는 박래군 이름 뒤로 세월호가 가려질까 걱정이라며 말이지요. 아직 유가족들은 슬픔 한 조각 덜어내지 못하고 있고, 진실의 한꺼풀도 밝혀내지 못하고 있는데, 정작 이 싸움의 중심이어야 할 그 일들이 혹여라도 뒷전으로 놓이게 되어서는 안 될 거라면서요.

대학을 다니는 두 아이 또한 아빠·엄마를 닮아 밝고 씩씩했습니다. 아빠가 옳은 일을 하다 잡혀갔음을 알기에 안타깝지만 떳떳한 마음으로 아빠를 응원하는 마음. 그러나 형수와 두 아이의 마음이 어디 그렇기만 하겠는지. 삼키고 삭였을 수많은 밤의 속울음을 짐작하기에는 그리 커다란 상상력이 필요하지 않을 겁니다.

형에게 죄가 있었다면 오로지 이 땅의 아픈 현장을 외면하지 못하고, 그곳에서 눈물짓는 이들의 곁을 지켰다는 것뿐.

옥방에서 전하는 귀뚜라미 소리를 저는 스무 해 전 경기도 화성의 어느 시골집에서 밤마다 듣곤 했습니다. 죽은 박래전과 산 박래군이 함께 자란 그 시골집.

제가 입학한 대학의 학과에는 1988년 독재정권에 온몸으로 저항해 몸에 불을 사른 선배가 있었습니다. 민중해방열사 박래전. 저의 대학 시절은 온통 그 선배와 대화를 나누는 것이었다 해도 다름이 아니었습니다. 래군 형을 만난 건 두 형의 고향집을 다니면서부터였고, 대학 졸업을 목전에 둔 저는 보따리를 싸들고 무작정 그 시골집으로 들어갔습니다. 밥만 먹여주시면 된다고, 아버지·어머니를 따라 새벽녘부터 해 질 때까지 밭에 나가 아무 일이라도 하며 지내겠다고. 스스로의 몸에 불을 사른 막내를 가슴에 묻은 어머니, 둘째마저도 인권운동이라는 가시밭길을 걷는 것을 못내 외면하고 싶어 하시던 아버지는 고맙게도 저를 거둬주었습니다.

시골집의 그 방에서 보내던 저는 늘 혼자가 아니었습니다. 거기에는 살아 있는 래군 형도, 죽은 래전 형도 함께였습니다. 죽은 래전에게 질문을 던지면 산 래군이 바깥의 활동 이야기로 대답해주곤 했습니다. 제게는 산 박래군과 죽은 박래전이 둘 아닌 하나였고, 박래군을 통해 박래전을, 그리고 세상의 아픈 곁들을 함께 만나곤 했습니다.

당시 전국민주화운동유가족협의회와 인권운동사랑방에서 활동하던 래군 형은 그 운동가의 고단한 날들 속에서도 주말이면 시골집에 내려와 밭둑에 로터리를 치고, 고랑 끝에 말뚝을 박고, 움막을 손보는 일에 게으르지 않았지요. 그 시골집에서 지내던 저는 래군 형이 다녀갈 주말을 못내 기다리곤 했어요. 급박한 일정으로 해서 혹시라도 형이 다녀가지 못하는 날에는 얼마나 서운하던지. 그러다가 찾아오는 주말 저녁, 래군 형에게 듣던, 당시만 해도 생소하던 인권운동이라는 이름. 래군 형은 인권운동사랑방에서 날마다 팩스로 보내는 이란 것을 알게 해주었고, 조악한 편집의 그 소식지는 세상을 향한 시선을 더 아래로, 삶의 구체적 현장으로 가까이할 수 있게끔 당겨주었습니다. 그로부터 스물세 해가 흘러, 돌이켜보면 래군 형은 당신의 자리를 끝끝내 지켜오고 있었습니다.

저는 형의 시골집에서 나와 동화작가라는 이름으로 다소 먼발치에서 살아오게 되었지만, 부러 연락하고 찾지 않더라도 래군 형은 언제나 그 자리에 있었습니다. 이 땅에 살면서 끝내 외면할 수 없어 조그만 촛불 하나 더하고자 찾아간 자리들. 구석진 곳, 그늘진 곳, 빼앗기고 쫓겨나고 차별받거나 억눌린 이들이 마지막 생을 걸어 싸우는 그 자리에는 어김없이 래군 형이, 그 시골 밭고랑에서 로터리를 치던 얼굴로 그이들 곁에 있었습니다. 그이들을 먼저 찾아가 귀를 열어 들어주고, 기댈 수 있는 등을 내어주고, 손을 잡아 함께 걸었습니다.

제가 아는 래군 형은 그런 사람입니다. 언제나 가장 낮은 자리를 찾아, 가장 궂은일을 도맡아 하며, 가장 고단한 삶을 마다하지 않는, 그저 그 일이 좋았던 어느 털털한 아저씨. 형의 소탈함과 수더분함에 대해서야 얼마나 많은 이들이 얘기하던가요. 그러나 당신이라고 왜 외롭지 않고 고단하지 않았겠어요. 사는 일로 겪어야 했을 불안함이나 두려움은 또 어땠을까요. 머슴살이에서 시작해 장애를 지닌 몸이 되어서도 엉덩이를 끌며 밭고랑을 기는 아버지를 보던 당신 눈빛을 나는 잊지 못합니다. 해마다 모란공원을 찾아 너무 일찍 흙이 되어버린 동생의 무덤을 매만지던 당신의 손길을 기억하고 있습니다.

그래도 꽃을 피워야 하는 건

동화(冬花)라는 필명으로 남긴 동생 박래전의 유고시 가운데 한 대목. 저는 래군 형을 볼 때마다 언제나 저 시구가 떠오르곤 했어요.

아마도 형은 감옥에서 나오면 당장이라도 세월호 유가족들 곁으로 돌아갈 것입니다. 형량을 판결받을 법정마저도 세월호 진실을 밝히는 장으로 만들겠다고 하고 있으니 더 말할 필요가 없겠지요. 래군 형은 끝내 사람 곁으로 돌아갈 것이고, 눈물 곁으로, 진실 곁으로 돌아갈 것입니다. 저들이 두려워하는 것도 바로 그런 것이겠지요. 사람과 사람이, 눈물과 눈물이, 진실을 향한 간절함들이 서로의 곁이 되는 것.

밤을 꼬박 새우고 새벽이 밝아오는 사이 귀뚜라미 소리가 마당 가득 울려댑니다. 옥중 편지의 새끼 귀뚜라미 소리가 형의 목소리로 들려온 것처럼, 지금은 저 귀뚜라미며 풀벌레들 울음이 온통 그 메아리로 들리는 것 같아. 세월호 참사의 진실을 알게 해달라고, 유가족들의 눈물을 닦아달라고, 가녀린 목숨들을 지켜달라고, 박래군을 내놓으라고.

하나의 귀뚜라미 울음이 수백~수천 풀벌레의 울음으로 전해진 것처럼, 눈물이 눈물을 부르고, 진실을 향한 간절함이 또 다른 간절함을 부를 때, 끝내 저들도 거스를 수는 없겠지요. 저 풀숲의 풀벌레들 울음을 어찌 다 덮을 수가 있을까요.

2015년 9월3일. 박기범 드림.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

60살 이상, 집에서 6천보만 잘 걸어도 ‘생명 연장’…좋은 걷기 방법

부산 찾은 한동훈 “윤석열 대통령이었어도 코스피 5천~6천 가능성”

![‘두번째 기회’는 안희정이 아닌 ‘김지은 동지’에게 [.txt] ‘두번째 기회’는 안희정이 아닌 ‘김지은 동지’에게 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0307/53_17728477491692_20260305504002.jpg)

‘두번째 기회’는 안희정이 아닌 ‘김지은 동지’에게 [.txt]

미국 공수부대 대규모 본토 훈련 취소…이란 지상전 투입설 확산

트럼프 “이란, 오늘 매우 강력한 타격 입을 것”…공격 확대 시사

![장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽] 장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727619029891_20260306500988.jpg)

장래 지도자 선호도…조국 9%, 김민석·장동혁·한동훈 4% [갤럽]

배우 이재룡, 또 음주운전 사고…중앙분리대 들이받고 도주까지

![[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복 [단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0306/53_17727819701798_20260306502051.jpg)

[단독] 윤석열, ‘내란특검법’ 헌법소원 냈다…위헌심판 기각에 불복

‘항명’ 박정훈 준장 진급…이 대통령 “특별히 축하드린다”

8일 아침 최저 영하 7도 ‘꽃샘추위’…9일 안개·서리 ‘주의보’