전남 화순 백아산(810m) 대판골. 백아산 자락 5부 능선에서 정상 부근까지 30만 평의 땅에 200여 가지 산나물이 자라고 있다. 우리나라 최초의 산나물공원 ‘산채원’이다. 산나물공원에 오면 눈이 즐겁고 입이 즐겁다. 코끝을 간지럽게 하는 산나물 향기에 취해 하염없이 걷다 보니 가슴이 탁 트이고 머리가 맑아진다. 물론 농약은 한 방울도 치지 않는다.

백아산 대판골 계곡물에 방금 삶은 죽순을 한 할머니가 다듬고 있다.

해발 800여m 숲 속이라 중복이 가까워오는데도 여기저기 봄나물이 자란다. 새로 난 잎을 따서 입에 넣고 맛을 보았다. 뱉고 싶을 정로로 쓴맛이더니 나중엔 오묘한 단맛으로 남았다. 그게 나물맛이라 했다. 쓴맛을 보고 나면 단맛이 온다. 그게 삶의 맛이라 했다.

비닐하우스도 아니고 밭에서 기르는 것도 아니어서 수확은 적더라도, 최소한의 손길만 들여 키우니 자연상태에 가장 가깝다. 향이 그윽하고 부드럽기 그지없으며 각종 효능이 그대로 살아 있으니 진짜배기 명품이 아니겠는가.

‘그 나물에 그 밥’이 아니다. 된장 덩어리에 밥만 싸가지고 골짜기로 들어가면 ‘산해진미’가 기다린다. 찾았다, 곰발바닥! ‘산나물의 제왕’ 곰취는 곰발바닥을 닮았는데, 곰이 겨울잠에서 깨어나 제일 먼저 맛보는 풀이어서 곰취라고 한단다. 야들야들한 것을 된장에 싸서 먹으면 이보다 더 향기로울 수 없다.

김규환씨(맨 오른쪽)와 주민들이 곰취·고들빼기 등 산나물의 모종을 옮겨 심고 있다.

김규환(43)씨가 산채원을 이루기 위해 고향인 백아산 골짜기로 들어온 데는 이유가 있다. 상수원 최상류라 오염도 되지 않았고 오염을 시켜서도 안 되는 곳에 청정 ‘산나물 천국’을 만들고 싶었다. 아내와 아들 해강, 딸 솔강이와 함께 2006년 11월 봇짐을 싸서 고향인 송단마을로 돌아왔다. 새벽 3시면 일어나 손이 부르트도록 괭이질과 낫질을 해가며 산나물밭을 만들었다. 강원도까지 가서 이곳저곳 산을 훑으며 산나물 씨앗을 구해다 이곳에 뿌렸다.

산채원 일을 함께 하게 된 동네 할머니들의 삶에도 생기가 돈다. 산골짜기에서 평생 산나물을 조물조물 무쳐 밥상에 올리던 동네 할머니들은 누구보다 잘 알고 잘하는 일을 하게 됐으니 새삼 의욕이 솟는다.

그러기를 2년여. 현재 화순 북면 산나물 농가는 8가구로 늘었고, 북면은 산나물 특화사업단지로 지정됐다. 김씨는 “산나물은 건강식품과 수출 품목으로 농가소득을 이뤄줄 대체 작목으로도 기대된다”며 “산나물로 농업소득을 창출해 젊은이들이 다시 농촌으로 돌아오도록 하고 싶다”고 포부를 밝혔다.

냉이 씨앗을 털어내고, 파드득나물(반듸·가짜 참나물)을 낫으로 베고, 삼잎국화밭을 매고, 곤드레밭 풀을 뽑고, 곰취밭을 살피고, 누룩취을 옮겨 심고, 취나물을 삶아 널고…. 나물로 하루해가 진다. 김씨는 “내게 귀향은 대박을 꿈꾸는 환상이 아니다. 몸으로 살아가는 노동의 시작일 뿐”이라고 말했다.

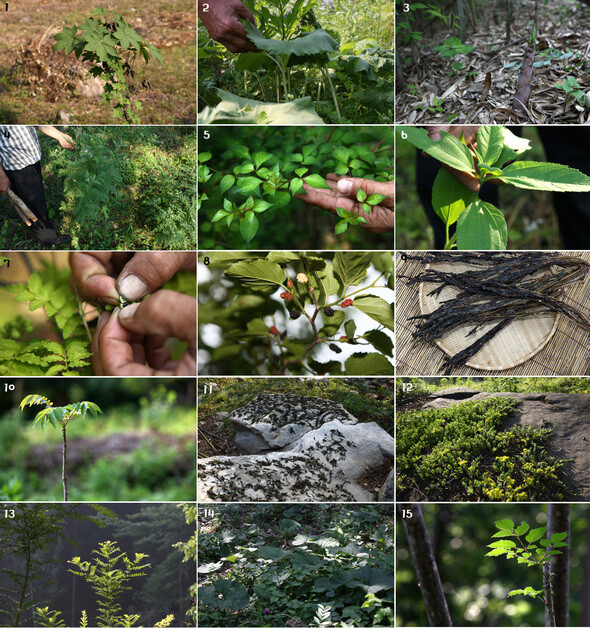

1. 엄나무 2. 머위 3. 죽순 4. 인진쑥 5. 고추잎나물 6. 삼잎국화 7. 초피(산초) 8. 산뽕나무(오디) 9. 가죽부각 10. 참죽나무 11. 취나물 12. 돌나물 13. 초피나무 14. 곰취 15. 가죽나무 (※ 이미지를 클릭하면 크게 볼 수 있습니다)

화순=사진·글 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

이 대통령 “충남·대전 통합 일방적으로 강행할 수 없어”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘감히 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

이 대통령 “농지 값도 비정상…투기용 보유 무의미하단 인식 만들어야”

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)