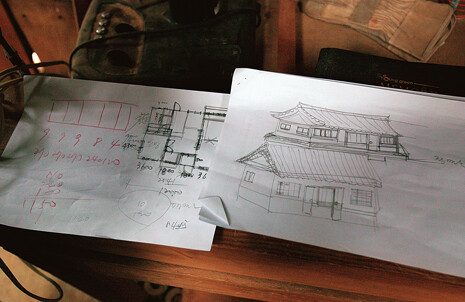

‘꽃살창호’ 기능전승자로 선정된 임종철씨… “내소사 꽃문에 미쳐보면 이해할 수 있을 겁니다”

▣ 광주=사진·글 윤운식 기자 yws@hani.co.kr

돋보기 쓴 눈을 연방 찡그리며 조각칼 자루에 힘을 준다. 본을 뜬 그림 위로 둥그런 칼날을 들이민다. 바짝 마른 나이테로 칼끝이 파고든다. ‘사각사각.’ 평평하던 소나무에 입체감이 흐른다. 더운 여름날 장인은 정성스런 땀방울로 공양을 올린다. 국화, 모란, 연, 작약의 숨결이 창살 위로 내려앉는다.

광주광역시 외곽 지역에 작업장을 두고 일하는 임종철(54)씨는 지난해 ‘꽃살창호’ 기능전승자로 선정됐다. 단지 먹고살기 위해 16살 어린 나이에 목공일을 시작한 임씨는 유난히 문짝 짜는 일을 좋아해 밤을 새워가면서 일을 배웠다고 한다. 나이 서른이 되던 해에 그의 재주를 알아본 한 목수의 소개로 임씨는 경남 합천 해인사 보현암 문짝 공사를 맡게 됐다. 처음으로 맡은 큰 사찰 일인지라 가슴이 두근거려 잠도 못 잤을 정도였다. 그러나 임씨가 만든 문짝은 6개월 만에 틀어져서 못 쓰게 됐다. 절의 위치와 나무의 성질을 제대로 이해하지 못했던 것. 틀어진 문짝만큼이나 임씨의 자존심도 망가졌다. 목수에게 애프터서비스란 개념 자체가 없던 시절, 임씨는 스스로 찾아가 다시 문짝을 만들어 달았다. 금전적 손해가 컸지만 얼마간의 보수마저도 사양했다. 그러고는 전국의 사찰과 문화재를 돌면서 꽃살창호에 몰두했다. 어디에 특이한 문이 있다는 소리만 들으면 즉시 달려갔다. 기록도 별로 남아 있지 않고 원판도 많이 훼손됐지만 한번 붙은 정열은 꺼지지 않았다. 하나하나 문양이 주는 의미를 알수록 오묘한 불가의 가르침과 자연을 거스르지 않았던 조상의 지혜를 깨달을 수 있었다.

“빗살무늬는 벽사(나쁜 기운이나 잡귀가 안으로 들어오지 못하게 하는 것), 세살문은 음양오행을 상징합니다. 꽃살창호는 천상 세계의 꽃을 표현한 것인데, 옛 장인들은 그 꽃을 새겨넣으면서 꽃으로 공양을 드린 것이죠.”

무엇이 꽃살창호 만드는 데 몰두하게 했는지를 묻자 임씨는 기억을 추스르며 대답한다.

“내소사 꽃문! 내소사 꽃문에 미쳐보면 날 좀 이해할 수 있을 거 같습니다.”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

3차 상법개정안 통과…‘자사주 소각 의무화’ 증시 더 달굴 듯

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

쉬지 말고 노세요…은퇴 뒤 ‘돈 없이’ 노는 법

“이 대통령, 어떻게 1400만 개미 영웅 됐나”…외신이 본 K-불장