[기업, 氣uP! | 일동제약]

워크아웃 돌입 3년 만에 회사 일으킨 일동제약… 임직원들의 희생으로 빠르게 본궤도에 올라

▣ 김영배 기자 kimyb@hani.co.kr

회사 이름보다 비타민제인 ‘아로나민골드’ 브랜드로 더 잘 알려져 있는 일동제약에는 다른 회사에 다 있는 직함 하나가 없다. 바로 사장 자리다.

대표이사 회장 1명에 부사장도 둘인데, 유독 사장직만 비어 있는 것은 아직까지 희미하게 남아 있는 워크아웃(기업개선 작업)의 ‘그림자’다.(워크아웃은 채권금융기관들의 자율협약에 따라 부채를 출자금으로 전환해주거나 원금과 이자를 깎아준 뒤 장기간에 걸쳐 빚을 나눠 갚도록 하는 제도다.) 지난 1998년 경영난으로 워크아웃에 들어갈 당시 대표이사 사장을 비롯한 임원진이 물러난 뒤 사장직은 여태까지 비워두고 있는 것이다.

맥슨전자의 불똥이 튀다

사장직 공석은 이처럼 아픈 ‘상처’의 흔적인 셈인데, 이를 빼고는 일동제약 어디에서도 워크아웃의 어두운 상흔은 찾아보기 어렵다.

외환위기 직후 극도의 경영 위기를 겪던 일동제약은 워크아웃 돌입 3년 만인 2001년 9월 마침내 ‘졸업’해 불명예 딱지를 뗐고, 그 뒤 경영은 비교적 탄탄대로를 달리고 있다. 2003회계연도(2003년 4월~2004년 3월)에 142억원의 흑자(당기순이익)를 거둔 데 이어 2004회계연도에는 흑자 규모가 180억원까지 늘어날 것으로 예상하고 있다. 외환위기의 한복판이던 1998회계연도에 502억원의 적자를 내고, 부채비율이 무려 1326%에 이르렀던 때와는 판이해진 것이다. 회사 밖은 물론 내부 구성원의 기억 속에서도 일동제약과 워크아웃 사이의 연관고리는 거의 끊겨 있다.

대부분의 기업들이 극심한 불황을 이기지 못해 종업원들을 줄줄이 내보내고 있는 현실과 달리 상반기 30명, 하반기 48명 등 2004년에 78명의 신입사원을 새로 뽑아 임직원 수를 10%가량 늘린 데서도 경영 호조세를 엿볼 수 있다. 5~6년 전만 해도 한치 앞을 내다볼 수 없을 정도의 심각한 경영난에 빠져 있던 ‘뽕나무밭’(상전) 시절과 지금의 ‘푸른 바다’(벽해) 사이에는 어떤 일이 있었던 것일까?

다른 많은 업체들처럼 일동제약이 한때 수렁에 빠졌던 것 또한 국가적 재난이었던 외환위기에서 비롯됐다. 한 가지 달랐던 점이라면, 자체적인 어려움보다는 계열사였던 맥슨전자(현 맥슨텔레콤)에서 불똥이 튀었다는 점이다. 1997년 말 국제통화기금(IMF) 관리체제에서 환율과 이자율이 급등함에 따라 맥슨전자는 심각한 경영위기를 겪고 있었다. 이는 자연스럽게 1800억원을 웃도는 지급보증으로 얽혀 있던 모기업 일동제약의 경영난으로 직결됐다.

화약고가 터진 것은 1998년 9월4일. 이날 제일씨티리스는 일동제약에 맥슨전자 리스료 64억원의 대지급(대신 갚아줌)을 요구했고, 이게 받아들여지지 않자 담보로 잡았던 어음을 교환에 회부해 일동제약을 1차 부도로 내몰았다. 일동제약은 급하게 자금을 끌어와 최종 부도는 겨우 막았지만, 자존심에 큰 상처를 입었을 뿐 아니라 닷새 뒤인 9월9일 결국 워크아웃에 들어가는 신세에 빠지고 말았다. 워크아웃 체제에 들어감에 따라 보증채무를 비롯한 빚 상환의 부담은 덜어낸 대신 내부 구조조정의 시련을 겪어야 했다.

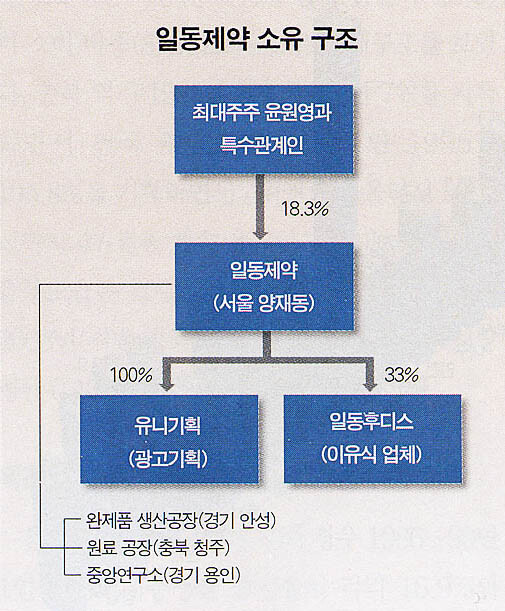

임직원 대상 전환사채 성공

수렁에 빠지는 과정에서 잘 드러났듯 일동제약 정상화를 위한 급선무는 무엇보다 맥슨전자에 대한 지급보증을 해소하는 일이었다. 이는 1차 부도 직후 소방수로 긴급 투입된 이금기 대표이사 회장을 비롯한 경영진의 몫이었다. 1960년 일동제약에 입사한 뒤 줄곧 일동제약에 몸담아온 이 회장은 제약협회장(1995년 2월~1996년 말)과 자회사인 일동후디스(옛 남양산업) 대표이사 회장(1996년 8월~현재)을 맡느라 일동제약 경영 일선에서는 잠시 떠나 있다가 위기 상황에서 다시 지휘봉을 잡은 터였다. 이 회장을 비롯한 경영진은 채권단과 협의를 거쳐 △2001년 3월까지 채무상환 유예 △신용장 개설 500만달러 지원과 함께 △2002년 말까지 보증채무 이행 청구권 행사 유예를 이끌어냈다.

한숨을 돌린 회사는 아주 독특한 방식의 자구책을 꺼내들었다. 임직원들을 대상으로 무보증 사모전환사채(CB)를 발행해 긴급 경영자금을 마련하기로 한 것이다. 전환사채는 일정 기간 뒤 주식으로 바꿀 수 있도록 돼 있는 회사채이니, 말하자면 회사가 구성원들에게서 돈을 꾸기로 한 셈이다. 1998년 12월, 1999년 6월 두 차례에 걸쳐 발행한 90억원어치 전환사채는 뜻밖에 전액 인수됐다. 당시 기획팀에서 전환사채 발행 업무를 맡았던 이정원 기획팀 차장은 “1차 발행 때 신청을 받고 보니 예상했던 30억원을 웃돌아 우리도 놀랐다”고 전했다.

당시 전환사채의 전환가는 1매당 7100원(1차), 7800원(2차)으로 당시 주가보다 약간 낮긴 했지만, 회사의 앞날이 불투명한 상황이어서 자칫 투자금을 날릴 수 있는 상황이었음을 감안할 때 회사에 대한 직원들의 애정을 반영하는 대목이다. 그 자신 5천만원어치의 전환사채를 인수했던 김동명 노조위원장은 “원하는 사람에 한해 사도록 했는데도 애사심 때문에 상당히 많이들 참여했다”고 전했다.

전환사채의 성공적 발행은 회사가 비교적 싼 자금을 마련했다는 단순한 사실을 넘어 내부 결속력을 굳히는 보이지 않는 성과를 아울러 거뒀다.

두 차례의 전환사채 발행 와중이던 1999년 3월 대주주인 윤원영 회장은 보유 지분의 절반인 18만주(6.6%)를 떼내 회사에 무상 증여함으로써 경영 정상화에 힘을 보탰다. 직원들의 희생도 잇따랐다. 워크아웃 돌입과 함께 노동조합 동의 아래 전체 임직원의 상여금 450%를 반납했다. 회사 앞날을 어둡게 본 일부 직원들의 이직도 이어져 1998년 3월 말 804명이던 임직원 수가 1년 뒤에는 631명으로 줄었다.

임직원들의 노력과 희생에 따라 회사가 차츰 정상 궤도를 찾음에 따라 바깥의 눈길도 달라지기 시작했다. 1999년 7월 한강구조조정기금으로부터 105억원의 투자(무보증 사모전환사채 인수)를 유치한 게 대표적인 예다.(한강구조조정기금은 1998년 9월 산업은행 등 22개 국내 금융회사들이 출자해 중소·중견기업과 벤처기업 등의 구조조정을 돕도록 만든 4개 기업구조조정기금 가운데 하나다.) 이는 밖에서도 정상화를 낙관하고 있음을 보여준 결정적 사건이었으며, 정상화를 앞당기는 데 커다란 도움이 됐다고 회사쪽은 밝혔다.

연구개발 투자는 줄이지 않아

정상화로 가는 발판을 마련한데다 영업력 회복에 힘을 얻은 회사는 차입금 상환에 역점을 뒀다. 자회사 보증채무에 덴 상처가 너무 깊었기 때문이다. 자산재평가 차익 400억원을 통해 1999년 3월 말 1326%에 이르던 부채 비율을 이듬해 3월 말 202%로 낮춘 뒤에도 빚 갚기에 총력을 기울여 2004년 3월 말에는 86%까지 떨어뜨렸다. 그러면서도 연구개발(R&D) 투자는 워크아웃 기간에도 총매출액의 5% 안팎을 꾸준히 유지했다. 제약업의 특성상 기술투자 없이는 성장잠재력을 유지할 수 없다는 판단에 따른 것이다. 워크아웃 와중이었던 99년 10월 경기도 용인의 중앙연구소를 예정대로 완공한 것도 연구개발 투자에 대한 의지를 읽을 수 있는 대목이다.

일동제약 직원들은 이제 해마다 따뜻한 겨울을 맞고 있다. 워크아웃 졸업 첫해인 2001년 50만원, 2002년 70%, 2003년 120%, 2004년 50%+25만원의 특별상여금을 받았다. 깎였던 기본 상여금(현재 650%)이 예전대로 회복됐음은 물론이다. 김동명 노조위원장은 “성과급에 인색하지는 않은 것 같다”고 말했다. 워크아웃에서 졸업하던 해 환갑(창립 60돌)을 맞은 일동제약은 이제 100년 역사를 향한 발걸음을 떼고 있다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘공천헌금 1억’ 혐의 강선우 체포동의안 국회 통과

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “다주택 자유지만 위험 못 피해…정부에 맞서지 마라”

쌓여가는 닭고기, 못 받는 쿠팡 주문...‘배민온리’에 갇힌 처갓집 점주들

트럼프, ‘공유사무실 쓰는 5인 원전 기업’에 일본 투자금 36조원 퍼주나

“집주인들 잔뜩 겁 먹었다”…서울 곳곳서 호가 낮춘 매물 쏟아져

‘어디서 3·1절을 팔아?’…전한길 콘서트, 허위 신청으로 대관 취소

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

‘건진법사’ 전성배 징역 6년…김건희에 통일교 금품 전달

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)