중국이란 천하는 오랑캐란 제도적 장치를 통해 허구적으로 고안된 상상의 소산

▣ 김월회/ 서울대 중문과 교수

나보다 센 녀석과 ‘맞장’을 뜨는 방식에는 몇 가지가 있다. 그 중 하나는 무슨 수를 쓰든 내가 그 녀석과 같은 반열에 오르는 것이다. 물론 그 역도 가능하다. 무슨 수를 쓰든 그 녀석을 나랑 동급으로 끌어내리는 것 말이다.

‘제국’과 ‘제후국’

과거 한반도가 중국과 ‘맞장’을 뜨는 방식은 한 가지였다. ‘황제로 자칭하는(稱帝)’ 것, 곧 중국과 동급임을 대내외에 천명하는 것이 그것이다. 멀리는 고려 초에 ‘황제의 나라’임을 자처했고, 가까이는 고종 때 그런 일이 있었다.

‘황제의 나라’라, 그렇다면 칭제하기 전의 고려와 조선은 어떤 나라였을까? 고종이 칭제하기 전까지 조선은 엄연한 ‘제후의 나라’였다. 국호도 명으로 사신을 파견하여 낙점을 받아왔으며, 때마다 꼬박꼬박 사신을 파견하여 명(뒤에는 청)에 보고하고 승인을 받았다. 그렇다고 조선이 명이나 청의 식민지였다고 주장함이 아니다. 식민지는 어디까지나 근대적인 개념이기에, 그것으로 근대 이전의 상황을 재단한다는 것은 어불성설이다. 필자는 다만 ‘나라’(國)에도 여러 층위가 있다는 것을 말하고자 할 따름이다.

제후라 함은 일정 지역의 통치를 천자(天子)로부터 직접 위임받은 자를 말한다. 우리가 ‘나라 국’이라고 새기는 ‘國’은 그런 제후가 위임 통치하는 지역을 뜻한다. 따라서 이론상 ‘황제의 나라’(帝國)라는 표현은 있을 수 없다. 인간세계의 최고 통치자가 곧 황제이기에, 그런 황제에게 일정 지역의 통치를 위임할 자는 이 세상에 존재할 수 없기 때문이다. 단지 있다면 오로지 하늘뿐이다. 그래서 사람들은 황제를 ‘하늘의 아들’(天子)이라 불렀고, 황제가 다스리는 나라를 ‘천하’(天下)라고 불렀다.

그런 천자의 나라, 곧 천하의 주인을 우리들은 ‘당나라’ ‘명나라’ 식으로 칭해왔다. 형식적으로는 황제와 제후라는 주종관계였지만, 황제의 천하를 ‘나라’(國)라 칭함으로써 중국을 상대화했던 셈이다. 그러나 우리가 중국을 어떻게 부르는가와 상관없이, 중국은 항상 천하의 중심을 자처해왔고, 몽고족과 같은 이민족 치하에서조차 주변의 모든 땅이 곧 자기의 소유라고 굳게 믿어왔다. 역사에서 확인할 수 있듯이 단순히 그렇게 믿었던 것만이 아니다. 그런 믿음에 기초하여 천하의 질서를 구축했으며, 주변국에 권력을 행사해왔다. 우리가 스스로를 ‘황제의 나라’로 칭하든, 역으로 그들을 ‘송나라’ ‘청나라’ 식으로 부르든 간에, 중국은 이와 무관하게 늘 명실상부한 천하로서 동아시아 세계에 군림해왔다. 같은 ‘나라’라도 그 원리적, 현실적 자리가 상당히 달랐던 것이다.

‘오랑캐’라는 제도, 상상된 천하

다소 마음이 쓰릴지 모르겠지만, 중국이 곧 천하였음을 ‘직시’할 필요가 있다. 한·중·일 삼국이 주 대상인 동아시아론의 시발점 역시 여기여야 한다. ‘사대’(事大)를 하자는 것이 아니다. 물리적 여건의 불리함으로 인한 약함은 유통 능력의 증대를 통해 강해질 수 있다. 현실적으로 약자인 한국발 동아시아론이 현실을 개조할 힘을 생산하려면, 따라서 소통 능력을 키워야 한다. 내부에서의 소통뿐 아니라 동아시아론이 설정하고 있는 연대(혹은 협력)의 대상인 중국, 일본과의 소통 능력을 제고해야 한다. 소통 능력의 관건은 상대에 대한 정확한 인지에 있다. 사실을 직시하는 태도가 힘을 발휘하는 지점이 바로 여기이다.

전통 시기에 중국은 분명히 천하였다. 그러나 중국은 사후적으로 ‘발견’된 천하였다. 발견의 주역은 중원의 이데올로그들이었다. 그들은 변방에 있는 이민족이 너무나 두려웠다. 그들은 한수 앞선 전쟁 기술로 늘 중원을 넘나들며 많은 것을 앗아가곤 했다. 중원이 단결돼 있으면 그나마 효과적으로 대응할 수 있었지만, 때는 춘추시대라 불리는 미증유의 분열 시기였다. 물론 낙양에는 멀쩡한 천자가 있었지만 대부분의 실권은 제후의 수중에 있었고, 그들은 저마다 중원의 패자를 꿈꾸며 국력 배양에 온 힘을 쏟고 있었다.

그러나 아직 제후국 하나의 힘으로 이민족에 맞서기에는 역부족이었다. 자칫하면 중원의 패자는 고사하고, 자신이 가장 먼저 사라질 수도 있는 형국이었다. 내부의 경쟁은 내부가 유지될 때 비로소 유의미한 법. 따라서 중원을 넘보는 이민족의 방어가 우선이었다. 모두들 ‘존왕양이’(尊王攘夷), 곧 낙양에 있는 천자(춘추시대까지는 천자의 호칭이 ‘왕’이었다)를 받들면서 오랑캐를 물리친다는 노선에 동조했다. 경쟁하는 내부가 외부의 강한 적에 맞서기 위해서는 뭔가 구심력이 필요했고, 이에 허수아비였던 천자를 상징적인 권위의 중심으로 받들었던 것이다. “오랑캐를 물리치기 위해서 천자를 받든다!” 따라서 순서대로 표현하자면, ‘존왕양이’가 아니라 ‘양이존왕’이다. 오랑캐를 물리친다(攘夷)는 관념이 천자를 받든다(尊王)는 행위에 앞서 있었던 것이다. 중원은 이렇게 ‘도착적’(倒着的)으로 구성된다. ‘오랑캐’라는 외부의 적은 중원의 단결과 통일을 추동한 실제적인 계기로 활용됐다. 물론 뒤이은 전국시대엔 일시적으로 중원의 구심력이 부정된 채, 제후국간에 패권 장악을 위한 전쟁이 거듭됐다. 하지만 그럴 수 있었던 것은 제후국 하나의 힘만으로도 오랑캐와 대적할 만한 국력을 갖췄기 때문이다.

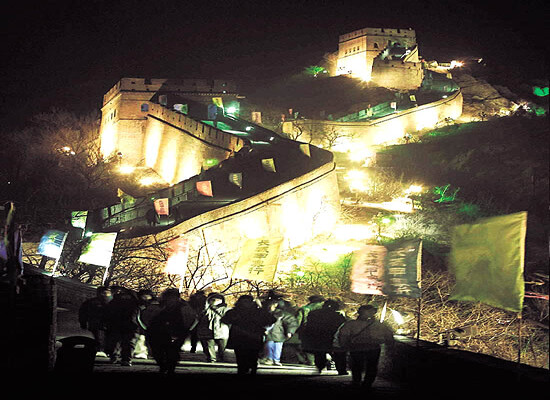

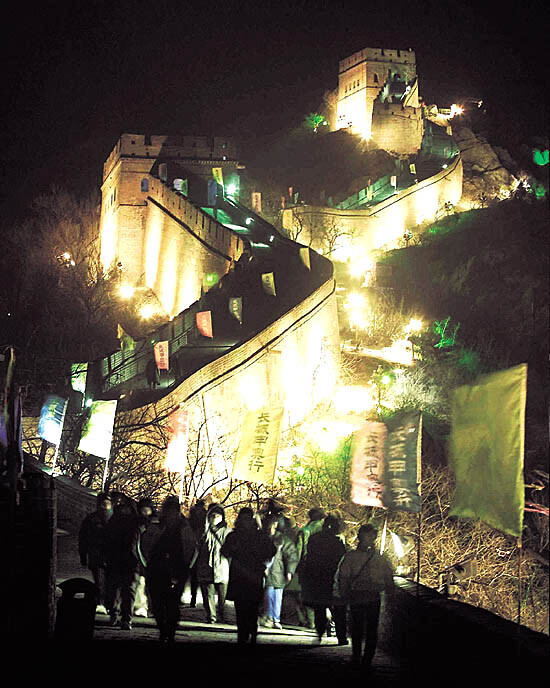

마침내 중원은 진시황에 의해 통일되어, 황제의 나라(제국)로 거듭난다. 그에게 오랑캐는 더 이상 골칫거리가 아니었다. 이미 제후국의 하나였을 시절부터 오랑캐는 충분히 제압할 수 있는 대상이었다. 그런 그가 만리장성을 쌓는다. 무력으로 중원을 통일했지만, 중원은 그저 물리적으로만 봉합돼 있었을 뿐이었다. 제국의 기틀을 다지기 위해선 그들을 동질적인 하나로 변이시키는 촉매제가 필요했다. 만리장성은 그렇게 기획됐다. 그것은 중원인들에게 늘 ‘오랑캐’를 환기해준다. 그 환기 속에 중원은 동질적인 내부로 재편되고, 오랑캐는 박멸해야 하는 타자로 내몰린다. 공자마저도 “오랑캐들에게 임금이 있어봤자 중원에 임금이 없는 것보다 못하다!”(夷狄之有君, 不如諸夏之亡也. - 팔일편)고 단언한다. 당대 최고의 지성 중 하나였던 공자의 내면에도 ‘중원 만들기’의 욕망이 깊숙이 자리하고 있었던 것이다.

이제 오랑캐들이 힘이 센가의 여부는 아무런 문제가 되지 않는다. 만리장성 밖에는 언제나 주린 배를 움켜쥔 오랑캐가 있어야 했다. 이처럼 중국이란 천하는 오랑캐란 제도적 장치를 통해 허구적으로 고안된 상상의 소산이었다.

그러나 상상된 것이라 할지라도 그 현실적 위력은 꾸준하고도 대단했다. 근현대 시기, 근대국가 만들기에 나선 개명 지식인의 언설조차도, ‘천하로서의 중국’을 전제했을 때 비로소 제대로 읽힌다. 모든 봉건 잔재의 일소를 주장한 마오쩌둥의 공산정권 역시 아무렇지도 않게 ‘중화’를 국호로 내세웠다. 따라서 동아시아론은 은폐된 기원과 그 기원이 초래한 역사 실제 모두를 아울러야 한다.

중화주의와 민족주의의 사이

우리는 한국의 근대화를, 서구를 또 일본을 상대화하며 그들의 기원을 문제 삼을 줄 안다. 그러나 웬일인지 중국은 확고부동한 실체로 인식하고 추호의 의심도 하지 않는다. 우리에게 중국은 너무나도 자명한 존재인 듯하다. 그러나 상술한 것처럼 그 자명함의 기원은 투명하지 않다. 중국이 태고로부터 존재하여 천하를 이룬 것처럼 보이는 까닭은, 중화주의가 역사에 투영됐을 때 생기는 전도된 이미지에 익숙해져 있기 때문이다. 그렇게 천하로서의 중국은 그 불투명한 기원이 은폐됐고, 그럼으로써 중국은 지금까지도 천하로서 작동될 수 있었던 것이다. 따라서 중국이 천하임을 직시하는 것은 천하로서의 중국을 해체하는 첫걸음이다.

다만 경계할 것이 있다. 중국이 상상의 소산임을 분명하게 밝힘으로써 생기는 균열을 한국의 민족주의 강화로 연결시키려는 욕망이다. 중국과 한국 사이에는 중화주의에도, 근대적 민족주의에도 포획되지 않는 오랑캐의 역사와 숨결이 엄존하기 때문이다. 동아시아론이 마땅히 서야 할 자리는 오랑캐들과 그들의 땅인 것이다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이 대통령 “개 눈에는 뭐만”…‘분당 아파트 시세차익 25억’ 기사 직격

이준석-전한길 ‘끝장토론’…“25년간 극비로 부정선거 구축” 황당 주장

민주 “응답하라 장동혁”…‘대통령 집 팔면 팔겠다’ 약속 이행 촉구

송언석, 천영식 8표차 부결에 “당 의원 일부 표결 참여 못해, 사과”

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

![왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt] 왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721459993113_20260226504293.jpg)

왜 부자는 수돗물을 마시고 가난한 사람이 병생수 마실까 [.txt]

![한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레] 한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0227/53_17721570592077_20260227501013.jpg)

한밤중 다리에 쥐나는 ‘하지정맥류’…“자연 회복 불가능, 빨리 치료” [건강한겨레]

이진숙 “한동훈씨, 대구에 당신 설 자리 없다” 직격

“초상권 침해라며 얼굴 가격”…혁신, 국힘 서명옥 윤리특위 제소 방침

파키스탄, 아프간에 전쟁 선포…탈레반 집권 후 최악 충돌