지난해 12월에 받은 조윤영 기자의 월급명세서로 직접 최저임금 미달 여부를 따져봤다. 김진수 기자

나는 만으로 5년차 사회팀 기자다. 지난해 7월 에 경력 기자로 입사했다. 실제 호봉은 2014년 1월부터 다른 언론사에서 일한 기간을 그대로 인정받았다. 지난해 12월 월급명세서에 찍힌 23호봉의 기본급은 244만원이었다. 사람 마음이 이토록 간사한가. 시작 때와는 달리 아쉬움이 생겼다. 그나마 지난해 11월 임금 협상으로 2017년 기본급에 견줘 평균 2.45%(호봉별로 차등 인상) 오른 액수였다. 내 기본급도 15만원가량 뛰었다. 좋아서? 아쉬워서? 아무튼 울고 싶은 기분이었다. 짜디짠, 나만의 산수다.

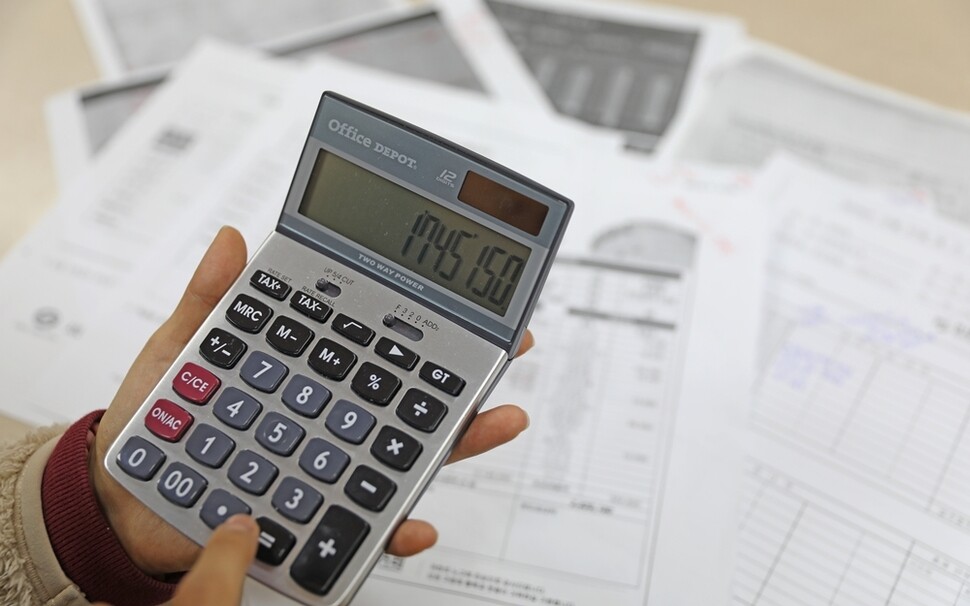

올해에는 최저시급이 820원 오른다고 했다. 지난해 7530원에서 올해 8350원으로 10.9% 인상폭이다. 월급이 전국 종합일간지들에 비해 적다고 한들 최저임금보다야 높을 것으로 짐작했다. 최근 기본급도 올랐으니까. 명색이 노동의 가치와 준엄을 말하는 진보 언론사고 나름 큰 기업인데 최저임금법을 어기겠느냐마는, 그래도 혹시나 했다. 한 포털 사이트 검색창에 ‘최저임금’이라고 치자 ‘2019년 최저임금 계산기’가 연관검색어로 떴다. 시급 8350원을 월급으로 환산했다. 최저임금위원회에서 정한 한 달 노동시간 209시간(174시간+주휴시간 35시간)으로 계산기를 돌렸다. 예상 월급이 174만5150원 나왔다.

계산기 아래쪽에는 “시간 외 수당이나 연차수당이 반영되지 않았고 회사 규정에 따라 주휴수당도 다르기 때문에 실제 주급, 월급과는 차이가 있습니다”라는 꼬리말이 달렸다. 시간 외 근로수당? 연차수당? 계산기를 두드려봐도 어떤 수당이 최저임금에 들어가는지 아닌지 헷갈렸다. 이상헌 국제노동기구(ILO) 고용정책국장은 지난해 6월 인터뷰에서 “임금 체계 개편으로 해결할 일을 산입 범위에 떠넘기는 바람에 방정식이 복잡해졌다. 최저임금법 개정 결과는 그야말로 ‘블랙홀’”이라고 했다.

평소 신경도 쓰지 않던 내 월급명세서를 곰곰이 들여다보니 그야말로 ‘블랙홀’이었다. 간단하게 말하면 최저임금법 개정으로 한 달 노동시간에 주휴시간이 포함됐고 최저임금에 들어가는 임금 범위가 넓어졌다. 매월 정기적으로 받는 상여금과 복리후생비의 일부가 최저임금에 포함된다. 복리후생비는 식비, 숙박비, 교통비 등이 해당한다. 한 달 노동시간은 실제 일한 노동시간 174시간(하루 8시간×5일×4.35주)에서 주휴시간 35시간(8시간×4.35주)을 더한 209시간으로 늘어난다. 설명할수록 어렵고 복잡하다. 그래서 공인노무사의 조언을 받아 내 월급명세서를 공개적으로 분석해봤다.

우선 내 월급명세서에서 최저임금에 포함되는 임금을 추렸다. 지난해에는 기본급에 직무수당(16만3천원)만 최저임금에 포함됐다. 올해에는 교통비(6만원)와 식대(12만6천원) 등 복리후생비에서 법정 최저임금의 100분의 7(12만2160원)을 넘는 나머지 액수(6만3천원)도 최저임금에 추가로 들어간다. 이 밖에 지난해 10월분 이틀치 휴일근로수당(26만3천원)과 보건수당(8만7천원)은 최저임금에 넣지 않는다. 지난해 12월 받은 월급을 올해 1월에도 똑같이 받는다고 했을 때 최저임금 적용을 받을 임금은 ‘기본급+직무수당+(교통비+식대-12만2천원)=267만1천원’이다. 한 달 노동시간 209시간으로 나누면 시급은 1만2782원꼴이다.

올해 최저시급(8350원)보다 1.5배쯤 많은 액수다. 교통비와 식대 일부를 빼면 시급은 1만2477원으로 낮아진다. 기본급만 따지면 시급은 1만1697원으로 떨어진다. 다행히 최저임금 미달은 아니었다. 이 밖에 월급명세서에 포함되지 않은 연간 성과급과 추가 인센티브, 통신비, 취재교통비 등을 고려하면 실제 이달 받은 임금의 전체 액수는 이보다 많다. 하지만 내 월급명세서에도 여러 수당이 딸려 있어 최저임금 미달 여부를 판단하기 복잡한 것은 매한가지였다.

한국은행은 지난해 12월 발표한 ‘최저임금이 고용구조에 미치는 영향’이라는 제목의 발간 자료에서 최저임금 영향을 받는 자를 ‘차년도의 최저임금에 미치지 못하는 노동자’로 정의했다. 최저임금을 올릴 경우 최저임금 미만자뿐만 아니라 상대적으로 임금이 낮은 노동자도 간접적인 영향을 받기 때문이다. 시급 노동자뿐만 아니라 월급 노동자들도 자신의 월급명세서를 열어봐야 하는 이유다. 당신이 받는 급여가 최저임금보다 높더라도 기본급에 딸린 상여금과 수당을 빼고 나면 최저임금에 미달할지도 모를 일이다.

그래서 대신 최저임금 미달 여부를 따져봤다. 내 월급명세서에 이어 다른 직종에서 일하는 노동자들의 월급명세서도 열어봤다. 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 부설 정책연구원에서 지난해 5월 발표한 ‘최저임금 산입 범위 확대 임금삭감 효과 분석’ 정책 보고서를 작성할 때 민주노총 조합원 602명에게 받은 월급명세서를 일부 받아 분석했다. 또 전국금속노동조합 조합원들에게 받은 월급명세서를 따져봤다. 민주노총 여성연맹 전국민주여성노동조합 조합원들이 제공해준 월급명세서도 분석했다. 이 밖에 개별적으로 받은 월급명세서들을 조사했다.

이들 가운데 월말에 월급을 주로 받아 올해 1월 월급명세서가 아직 안 나온 노동자들도 있었다. 이 경우 지난해 월급명세서에 찍힌 지급 내용이 올해 1월에도 똑같이 적용된다고 가정했다. 이창근 민주노총 정책연구위원은 인터뷰에서 “명절 상여금이나 격월 상여금은 매월 정기적으로 주는 임금이 아니어서 최저임금에 들어가지 않는다”며 “1∼3월이나 12월 월급명세서의 지급 내용도 크게 차이가 없을 것으로 예상한다”고 했다.

법률사무소 ‘함께’의 유명환 공인노무사에게 조언을 받아 이들의 월급명세서를 분석해봤다. 조사 결과 급여가 최저임금보다 높더라도 최저임금에 넣는 임금을 추리면 최저임금을 밑도는 노동자도 있었다. 한국철도공사 코레일의 자회사인 코레일테크에서 일하는 청소노동자 ㄱ씨가 대표적이었다. ㄱ씨가 지난해 9월 받은 기본급은 올해 최저임금(174만5150원)을 12만5천원이나 밑돌았다.

ㄱ씨의 세전 지급 합계액은 186만2천원이었다. 하지만 연장근로수당과 급식보조비를 뺀 기본급은 161만9천원에 불과했다. 연장근로수당이나 야간 또는 휴일 근로수당은 최저임금에 들어가지 않는다. 급식보조비(13만원) 등 복리후생비에서 법정 최저임금의 100분의 7을 넘는 나머지 액수(7천840원)를 최저임금 산입범위에 포함하더라도 올해 똑같은 급여를 받는다면 최저임금에 미달한다. 이찬배 전국민주여성노동조합 위원장은 에 “하청업체는 물론이고 기타 공공기관(코레일테크)에서 일하는 청소노동자들의 임금이 올해 최저임금을 크게 밑돈다. 전반적인 임금 재조정이 시급하다”고 했다.

다른 월급명세서들도 열어봤다. 급여가 높아도 최저임금에 포함되는 임금만 추려보니 최저임금 미달 여부가 엇갈렸다. 기본급 외에 수당이 복잡하게 붙은 임금 체계 탓이다. 실제로 한 자동차 제조업체 생산직 노동자 ㄴ씨는 수당만 10개가 넘었다. 반대로 외국계 중소기업 노동자 ㄷ씨는 지급 내용이 기본급(282만원)과 식대(10만원), 단 2개뿐이었다. 장석원 전국금속노동조합 기획부장은 인터뷰에서 “기본급을 최소화하는 대신 상여금과 수당 등을 늘리면서 임금 체계가 복잡해졌다. 수당이 지나치게 많으면 임금 체계가 복잡해져 어느 정도 단순화는 필요하다”고 했다.

자동차 제조업체 생산직 노동자 ㄴ씨의 지난해 12월 월급명세서에는 기본급 말고도 12개의 수당이 있다. 근속수당, 생산성향상수당, 직급수당, 조정수당, 통합수당, 교대근무수당, 근무능률향상수당, 연속2교대전환수당, 심야분보전수당 등 이름도 다양하다. 전체 액수도 64만원에 이른다. 전체 급여(254만원)의 25.2%다. 반면 ㄴ씨의 기본급은 163만8천원에 불과했다. 기본급만 따지면 올해 최저임금(174만5150원)을 밑도는 임금이다. 하지만 연월차수당 등을 제외한 나머지 수당이 최저임금 산입 범위에 들어가 ㄴ씨의 임금은 최저임금 위반이 아니다. 회사 쪽은 기본급을 한 푼도 올려주지 않고도 최저임금 위반 위기에서 비껴간 셈이다.

연간 상여금이 월 기본급의 6배에 이르는데 최저임금에 미달하는 생산직 노동자도 있었다. 한 제조업체에서 일하는 생산직 노동자 ㄹ씨의 기본급은 지난해 3월 기준 132만5천원이었다. 반면 월급은 219만원, 연간 상여금은 813만원에 이른다. 이달 가족수당, 초과근로수당, 연차휴가 근로수당, 근속수당, 기타수당, 주휴수당 등 수당을 86만8천원이나 받았기 때문이다. 하지만 이 가운데 최저임금에 산입되는 임금은 기본급(132만5천원), 근속수당(3만원), 기타수당(1만원), 주휴수당(24만원) 등이어서 올해 최저임금에 미달한다.

ㄹ씨처럼 격월로 주는 상여금은 최저임금에 들어가지 않는다. 최저임금법에 명시된 ‘최저임금에 산입하는 임금’은 매월 1차례 이상 정기적으로 지급하는 임금이다. 이 경우 격월로 주는 상여금은 매달 ‘정기적’으로 받는 임금에 해당하지 않는다. 실제 대졸 신입사원 연봉이 5천만원 수준인 것으로 알려진 현대모비스도 지난해 12월 고용노동부로부터 최저임금법 위반 시정 명령을 받았다. 최저임금 위반 1호 적발 사례다.

사정이 이렇자 기본급은 낮고 수당과 상여금이 높아 최저임금 위반 위기에 처한 일부 회사는, 상여금을 12개월로 나눠 정기적으로 주는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 매달 정기적으로 주는 상여금은 최저임금 산입 범위에 포함되니까 상여금 돌려막기로 최저임금 미달을 피해보겠다는 것이다. 최저임금법에는 노동자의 과반수로 조직된 노동조합이 없을 경우 회사 쪽은 “노동자 과반수의 의견을 들어야 한다”고 명시돼 있다. 하지만 이를 어기고 회사 쪽이 일방적으로 취업규칙을 바꿔도 벌금은 500만원 이하밖에 안 된다.

유명환 공인노무사는 “회사 쪽이 상여금을 12개월로 쪼개 월급처럼 주더라도 최저임금 산입 범위에는 포함하고 통상임금에는 넣지 않을 수도 있다. 상여금을 통상임금에 넣으면 연장근로수당 등이 크게 오를 수밖에 없기 때문이다. 통상임금은 연장·휴일·야간수당 등을 계산하는 기준이 된다. 통상임금 범위가 좁을수록 회사 쪽에 유리한 거다. 이 경우 극단적으로는 연장·야간·휴일 근로를 했을 때 최저임금보다 적게 받는 문제가 생길 수 있다”고 했다.

앞에서 언급한 ㄱ∼ㄹ씨의 월급명세서를 분석해보니 급여가 적어 최저임금에 미달하는 월급 노동자(ㄱ씨)가 있고, 급여가 많아도 최저임금에 못 미치는 월급 노동자(ㄹ씨)도 있었다. 최저임금은 넘겼어도 기본급에 딸린 상여금과 수당들로 임금 체계가 기형적이고 복잡한 월급 노동자(ㄴ씨)도 있었다. 이번 달 월급명세서를 받은 당신은 이들 가운데 어디에 들어가는지 열어보자. 영혼까지 끌어모은 ‘영끌’ 연봉은 알아도 정작 자신의 월급이 어떻게 구성됐는지 잘 모르는 사람이 많다. 나도 이들 가운데 한 명이었다. 당신도 모르는 사이에 더욱 복잡해진 임금 체계를 남용해 회사 쪽이 통상임금을 낮추는 꼼수를 쓸지도 모를 일이다. 판단은 당신 몫이다. 1월25일 통장에 이번 달 월급이 들어왔다는 휴대전화 문자가 또 찍혔다.

열쇳말

최저임금에 넣는 임금

① 매월 1회 이상 정기적으로 주는 임금

② 매월 1회 이상 정기적으로 주는 상여금 등에서 최저임금 월 환산액(174만5150원)의 100분의 25가 넘는 나머지 액수

③ 식비, 숙박비, 교통비 등 노동자의 생활 보조 또는 복리후생비에서 최저임금 월 환산액(174만5150원)의 100분의 7을 넘는 나머지 액수

최저임금에 넣지 않는 임금

① 현물로 주는 임금

② 연장근로 또는 휴일근로에 대한 임금과 연장·야간 또는 휴일근로에 대한 가산임금

③ 연차 유급휴가의 미사용 수당

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

내부 결속도 안되는데…이정현 국힘 공관위원장 “다른 세력 손잡아야”

![하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레] 하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0214/53_17710435306389_20260211504219.jpg)

하루 5분 ‘한 발 서기’로 건강수명이 달라진다 [건강한겨레]

‘국회 위증’ 혐의 로저스 쿠팡 대표, 66억원 주식 보상받는다

“좌파 칼부림 정점…윤 탄핵 뒤 ‘통일교 게이트’ 우려” 내부 문자 드러나

이 대통령 “공직자는 24시간 일하는 것…퇴근이 어디 있나”

1950년 9월 중앙청에 태극기 게양했던 그 병사, 잠들다

기상 악화에도 “치킨은 간 모양이네요”…이 대통령, 연평도 해병대 격려

미국, ‘수주 동안의 이란 공격 준비’…이란 반격도 전면적·장기화 예상

전임자도 “반대”…이성윤 ‘조작기소 대응 특위 위원장’ 임명에 민주당 발칵

놀아야 산다, 나이가 들수록 진심으로