“이 물건 안 사가면 후회해유. 많이 줄게 들어가유.”(충남 예산장)

“맵고 달삭한 맛이 없고 너무 싱겁데이. 고치를 덜 말린나. 좀 꼬꼬부리하네.”(경남 합천장)

“아따 성님, 내가 언제 속입디여. 조까 믿으씨요.”(전남 함평장)

“물이 좋쑤과. 1킬로에 얼마우꽈.”(제주 모슬포장)

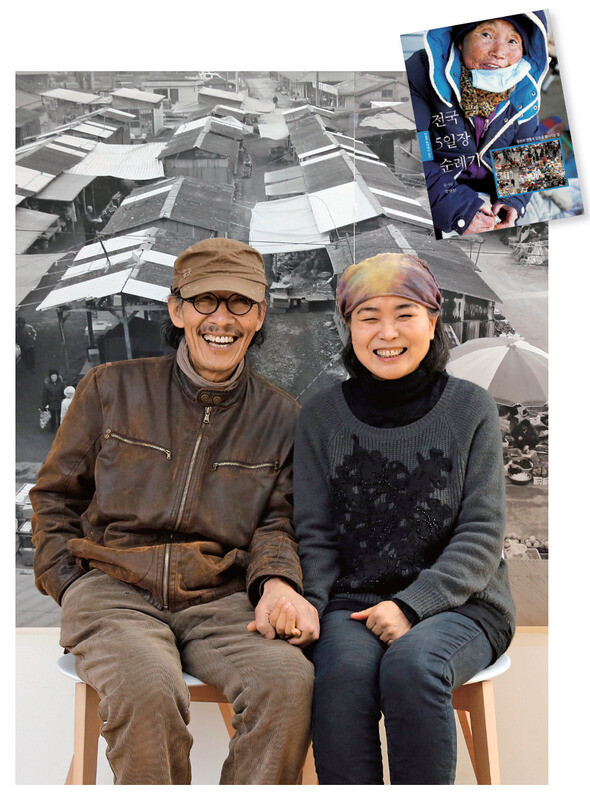

정영신(58·사진 오른쪽)씨는 30년간 시골장터를 기록한 다큐멘터리 사진가이자 소설가다. 전국 522개 장터를 빠짐없이 훑고 다녔던 그는 지난 1월 포토에세이집 를 펴냈다. 사진집 (2012)의 후속편인 이 책에서 장씨는 장터를 중계하듯 생생하게 그려냈다. 책 출판에 맞춰 남편 조문호(69·사진 왼쪽)씨와 함께 사진전 ‘장에 가자’를 연 정씨를 2월9일 서울 중구 인사동 아리아트센터에서 만났다. 두메산골 주민을 찍던 남편은 9년 전부터 ‘운전기사’를 자처하며 정씨와 함께 장터를 돌아다니고 있다.

장터 사진을 찍기 시작한 것은 1987년. 1년간 장터에서 “할매들과 놀다”가 “기록해야겠다”는 생각이 불현듯 들었다. “어릴 때 집에서 멀지 않은 곳에서 함평장이 열렸다. 엄마 따라 오일장에 가곤 했는데 그 추억이 아련했다. 신춘문예에 자꾸 떨어져서 사람을 더 알아야겠다, 깊이 소통해야겠다 싶어 장터로 향했다.” 그렇게 1년간 장터를 훑다보니 ‘변화상’이 눈에 들어왔다. 컬러텔레비전이 시골에까지 보급되면서 장꾼의 옷차림, 머리 모양이 바뀐 것이다. 그 모습을 정씨는 사진으로 남기고 싶어졌다. 인사동 암실(지금의 스튜디오) ‘꽃나라’와 동아리 ‘진우회’를 오가며 사진을 배운 터였다.

변화상은 30년간 이어지고 있다. 할머니들이 장보따리를 이고 다니다 점차 가방으로 바뀌더니 이제는 유모차에 싣고 다닌다. 장옥도 달라졌다. 난장이 줄어들고 번듯한 건물이 들어섰다. 그러나 장꾼은 반기질 않는다. “공무원들이 새 장옥으로 몰아넣어도 할머니들이 (시멘트가) 썰렁해 들어가질 않는다. 겨울에는 양지바른 곳에서 몸을 녹여야 하는데…. 오히려 역효과다.” 조씨가 말했다. 정씨는 교통수단이 발달하면서 장에 나오는 물건이 이 장이나 저 장이나 비슷해진 것을 아쉬워했다. 또 힘의 논리를 절감할 때는 엉엉 울기도 했단다. “20년간 장터의 명당 자리를 지키던 할아버지가 있었다. 바구니와 빗자루 등을 만들었는데 햇볕 잘 드는 곳이라 이웃 장꾼들이 어우러져 이야기꽃을 피웠다. 어느 날 가보니 낯선 트럭이 그 자리를 차지했더라. 힘있는 자들이 할아버지를 내쫓아버린 거였다.”

그래도 전통과 인정을 맛볼 수 있는 장터가 아직은 남아 있다. 충남 예산장, 경남 합천장, 경북 경주 건천장, 전남 함평장, 전남 구례 산동장, 제주 모슬포장 등이 그렇다(상자 기사 참조). 장씨는 몇 곳은 10번도 더 가봤다고 했다. “석류를 맛있게 먹던 모습을 기억하고 할머니가 석류를 챙겨놓고 기다린다. 그 따뜻한 정이 그리워 발길이 자꾸 간다.”

가볼 만한 시골장터

주변 모든 좋은 것이 모여드는 곳

926년 개설된 충남 예산장은 쌍송백이 시내버스 정류장에서 한눈에 알아볼 수 있는 곳에 펼쳐진다. 평소엔 주차장으로 쓰다가 장날이면 할머니들이 보따리를 풀어 난장을 꾸민다. 보따리에선 가을에 수확한 콩과 말린 나물이 쏟아진다. 파라솔도 계절마다 설치가 달라진다. 겨울에는 파라솔이 누워 바람막이로 쓰였다가 여름에는 일어나 햇살을 가린다. 경남 합천장에는 없는 것이 없다. 보리, 콩, 참깨, 들깨 등의 곡식을 비롯해 무, 배추, 고추, 양파, 마늘, 수박, 우엉, 토란, 감자에서 백작약, 구기자, 질경이, 당귀 같은 약재까지. 이 모든 것이 인근 마을에서 재배돼 장터로 흘러 들어온다. 예전엔 인근 늪지대에 사는 여인네들이 모두 가물치, 메기, 뱀장어 등 민물고기를 이고 와 팔았다고 한다. 지금은 그 수가 줄어들어 몇몇 할머니들만 눈에 띈다.

경북 경주 건천장은 전통의 멋과 맛이 그대로 묻어난다. 장옥을 덮고 있는 슬레이트 지붕과 함석 미닫이문은 시간을 거슬러가는, 일부러 만들어놓은 풍경처럼 느껴진다. 장꾼들이 빙 둘러앉아 점심을 먹으며 고단한 사람살이를 부려놓는, 끈끈한 정도 변함없다. 전남 함평장은 100년이 넘었다. ‘두루 평평한 땅’이라는 이름 그대로 산지보다 평야가 많아 지역 특산물과 농산물이 넘쳐난다. 함평만에서 잡아온 수산물과 축산물도 거래된다. 함평장 뒤에는 육회비빔밥집이 즐비하다. 그날그날 들어오는 신선한 재료만을 이용한단다.

1956년 7월에 개설된 전남 구례 산동장은 2일과 7일에 열린다. 구례장의 한 귀퉁이밖에 안 되는 조그만 장이지만 산수유를 수매하는 12월 초부터 1월까지는 성시를 이룬다. 산동면 58개 마을이 새벽부터 갖고 나온 산수유 때문이다. 산동은 전국 최대의 산수유 군락지로, 1천 년 된 산수유 나무도 있고 생산량도 전국의 74%를 차지한다. 장에 나온 사람들은 “어째, 산수유 많이 땄는가?”로 시작해 “많이 따이소”로 인사를 끝낸다. 산동장은 오전 10시가 넘으면 서서히 파하기에 ‘파싹장’이라고도 불린다. 제주 모슬포장의 공식 이름은 대정오일장이지만 모슬포장으로 더 유명하다. 제주답게 귤이 종류별로 나와 있고 자두며 복숭아, 참외, 수박 등 색색의 과일들이 화려하다. 어물전에선 갈치가 은빛을 뽐낸다. 장터 머리에선 바다가 보인다. “어디 감수꽈?”(어디 가십니까?)로 표현되는 구수한 제주도 사투리에서 토속적 문화를 느낄 수 있다.

장터에서 꼭 해야 할 것을 물었다. 장씨는 첫째, 할머니들과 눈을 맞추며 얘기하라고 권했다. “봄 장터에 가면 할머니가 캔 봄나물이 나와 있다. 3천원어치 쑥을 사면서 ‘참 예쁘게 다듬었어요’라고 칭찬해보라. 덤은 물론이고 첫사랑 이야기까지 들을 수 있다.” 둘째, 골목을 둘러보라. 장터에 가면 흔히 큰길만 훑어보는데 고유한 특색은 뒷골목에 숨어 있기 때문이다. 다른 나라를 여행할 때 골목을 둘러보며 그들만의 일상을 엿보는 것과 비슷하다. 셋째, 국밥 먹기. 그 지역에서 많이 나는 식재료로 장터에서는 국밥과 밑반찬을 만들어 값싸게 내놓는다. 국밥집은 보통 장날과 장이 열리기 전날만 연다. 약속을 하지 않아도 그날이 되면 장꾼들은 하나둘 모여들어 막걸리 잔을 부딪친다. 놓칠 수 없는 장터 현장이다.

장씨는 장터에서 하지 말아야 할 것도 설명했다. “툭툭 건드리면서 ‘이거 중국산이죠?’라고 묻지 마라. 그렇게 무례하게 굴면 자긍심이 강한 장꾼들이 크게 화낸다. 그들은 갖고 나온 물건이 얼굴이고, 장터가 살아온 역사라고 생각한다.” 그것에 이끌려 장씨는 30년간 장터를 들락거렸다. “장터는 사람과 물건이 만나는 곳이면서 사람과 사람이 만나는 곳이다. 세월과 시대가 바뀌어도 사람들이 서로 부대끼며 느끼는 끈끈한 감정은 그대로다.”

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프 “한국 국회 승인 안 해…상호관세 25%로 인상”

트럼프 관세 인상 돌발카드 왜…대미투자법 통과 지연 불만

이해찬 전 총리 국내로 운구, 인천공항 도착

![그 ‘조그만 파우치’ 속 [그림판] 그 ‘조그만 파우치’ 속 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0126/20260126503556.jpg)

그 ‘조그만 파우치’ 속 [그림판]

![[현장] “이미 땅 넘겼는데, 옮기자면 어떡하냐”…이전론 ‘설왕설래’ 용인 클러스터 [현장] “이미 땅 넘겼는데, 옮기자면 어떡하냐”…이전론 ‘설왕설래’ 용인 클러스터](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0126/53_17694207170332_20260126503457.jpg)

[현장] “이미 땅 넘겼는데, 옮기자면 어떡하냐”…이전론 ‘설왕설래’ 용인 클러스터

“돈 벌러 나왔는데 쓰게 만드는 쿠쿠”…설치·수리기사들, ‘가짜 3.3 계약’ 반발

청와대 “미, 상호관세 인상 설명 없어…곧 러트닉과 협의”

백령쇠살모사·제주쇠살모사…국내 고유 살모사 2종 최초 확인

“이해찬, 당대표 때 측근도 단수공천 안 준 ‘미스터 퍼블릭 마인드’”

한국GM, ‘노란봉투법’ 비웃나…집단해고 하청 노동자에 “법적 조치” 압박

![[단독] “마두로만 잡혀갔을 뿐… 베네수엘라 정부, 100명 새로 가뒀다” [단독] “마두로만 잡혀갔을 뿐… 베네수엘라 정부, 100명 새로 가뒀다”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0123/53_17691721381769_20260122503762.jpg)