농촌경제연구원 실태 조사 6년 사이 불평등 심화… 도시 유입인구 영향력 커

▣ 조계완 기자 kyewan@hani.co.kr

▣ 사진 류우종 기자 wjryu@hani.co.kr

농촌에서도 양극화가 진행되고 있다? 가난한 노인들만 사는 농촌에 무슨 양극화냐고 반문할지 모르지만, 올해 한국농촌경제연구원이 ‘농촌 사회 양극화’를 분석한 보고서를 보면 농촌 사회 내부의 응집력이 크게 떨어지고 있음을 극명하게 볼 수 있다. 연구원은 양극화 실태를 살펴보기 위해 농촌 지역(읍·면)에 거주하는 20살 이상 성인 500명(도시 인접 지역, 산간·해안 지역, 중·산간 농업 지역, 평야 농업 중심 지역 등 4개 권역별 125명)을 대상으로 면접조사를 벌였다. 또 통계청의 사회통계조사(1996∼2005년)와 농림부의 농가경제조사(1998∼2003년) 자료를 분석해 지니계수(0부터 1 사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 불평등이 심함)와 양극화 지수(ER지수·0부터 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 양극화가 심함)를 계산했다.

비농업·부동산 소유자, 고소득층

우선 소득 측면을 보면, 면접조사에서 농촌 사회의 소득 양극화에 대해 ‘그렇다’는 응답이 도시 인접 지역 84.8%, 중·산간 농업 지역 62.4%로 나타났다. 소득 양극화의 주요 원인으로는 ‘돈벌이 기회 부족’(38.9%), ‘대농 위주의 농업정책’(15.5%), ‘농산물 시장개방 확대’(11.6%) 등을 꼽았다. 양극화를 초래한 요인으로 정부의 농업정책과 시장개방 확대 등이 꼽혔다는 점이 눈길을 끈다. 2005년 농촌경제연구원의 저소득 농가 실태(3천여 농가 표본 분석) 보고서를 보면, 하위 20% 농가소득은 1998년 이후 연평균 2.0%씩 하락한 반면, 상위 20% 농가 계층의 소득은 연평균 7.4%씩 큰 폭으로 증가했다. 결국 소득 5분위 배율(상위 20%의 평균소득/ 하위 20%의 평균소득)은 1998년 7.2에서 2003년 무려 12.3으로 높아졌다. 농업소득과 농외소득 모두 격차가 커지면서 농촌의 사회·경제적 양극화가 심화되고, 이에 따라 농촌 사회 내부의 불안정이 커지고 있는 것이다.

농가소득의 지니계수는 1998년 0.356에서 2004년 0.401로 증가해 불평등이 심화되고 있고, 농가소득 양극화 지수도 1998년 0.146에서 2004년 0.168로 증가해 양극화가 확대된 것으로 나타났다. 양극화에 대한 면접조사 결과, 고소득층 농가는 △과수·채소·가축·특수작물 등을 전문적으로 재배하는 젊은 농가 △비농업 부문 종사자 △부동산이 많은 사람으로 나타났고, 농촌에서 가장 어려운 생활을 하고 있는 사람은 자식들이 있어서, 즉 부양의무자 기준에 걸려 기초생활보장비조차 못 받고 있는 독신 여성 노인들로 나타났다.

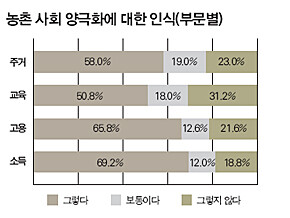

고용의 경우, 농촌에서도 임시·일용직이 증가하고 있는 것으로 나타났다. 월급 등 근무 여건 만족도와 관련해 농촌 사회의 고용 부문 양극화 지수는 1998년 0.037에서 2002년 0.042로 증가했다. 특히 면접조사에서 “농촌 사회는 근로 조건이 아주 좋은 계층, 예컨대 도시의 사무실로 출퇴근하는 사람, 공무원, 기계화된 대농과 그렇지 못한 농업 노동자, 영세 소농으로 양극화돼 있다”는 응답이 65.8%에 달했다. “농촌 사회의 고용이 양극화돼 있다”는 응답을 권역별로 보면 도시 인접 지역이 80.8%로 가장 높았고, 중·산간 농업 지역은 60.8%로 나타났다.

도시 출근자와 취미로 농사짓는 노후생활자

이처럼 소득·고용만 보더라도 농촌 사회 내부의 응집력은 뚜렷하게 떨어지고 있다. 물론 우루과이라운드 이후 규모화·기계영농화를 추구한 정부의 정책이 농촌 사회의 양극화 심화에 어느 정도 영향을 미쳤을 것이다. 여기서 흥미로운 건 양극화 심화의 한복판에 농촌 바깥, 특히 도시로부터 농촌으로 유입되는 인구가 자리잡고 있다는 점이다. 농촌 사회의 양극화는 전통적으로 끈끈한 농촌 특유의 응집력이 떨어지고 있는 현상과 밀접하게 관련돼 있다. 즉, ‘어느 정도 돈을 가진’ 외부 사람들이 농촌 사회에 유입되면서 농촌 사회의 인구 구성이 점차 변화하고, 이 과정에서 농촌 내부의 불평등이 커지고 있는 것이다. 한국농촌경제연구원 마상진 연구원은 “과거에는 농촌 인구의 80∼90%가 농사를 짓는 사람들이었는데 이제 농업 인구는 농촌마다 30∼40%에 불과하고, 농촌 사회에 살지만 농촌과 인접한 도회지에서 임금소득을 올려 생활하는 사람이 많아졌다”며 “기존 농촌 사회는 살림 형편이 거기서 거기였지만, 외부에서 농촌으로 들어오는 사람들에 의해 농촌 사회가 분해되는 측면도 눈여겨볼 필요가 있다”고 말했다.

농촌 사회에 살지만 취미로 농사짓고 사는 노후생활자들은 넉넉한 연금을 타먹으며 사는 경우가 많고, 이들과 생계형 빈곤층 노인 농가 사이에 긴장이 커지고 있는 것이다. 양극화에 직접 영향을 미치지는 않겠지만, 농촌 인구 구성 측면에서 외국인 여성도 갈수록 늘고 있다. 통계청에 따르면, ‘2006년 혼인통계’에서 결혼한 농림·어업 종사 남성 8596명의 41%(3525명)가 외국 여성과의 결혼이었고, 전라남도에서는 이 비율이 47%로 나타났다.

건강의 경우 “농촌 사회의 건강 수준이 양극화되고 있다”는 응답은 도시 인접 지역이 67.2%, 중·산간 농업 지역이 38.4%로 나타났다. 주거는, 심층 면접조사 결과 “농촌에서 좋은 집”은 외지인의 주말 별장이나 도회지 직장에서 은퇴한 뒤 농촌으로 전입한 사람들 소유가 대부분인 것으로 나타났다. “농촌 사회의 학력 양극화”에 대해서는 응답자의 50.8%가 ‘그렇다’고 답했고, ‘그렇지 않다’는 31.2%로 나타났다. 특히 ‘그렇다’는 응답 비율은 도시 인접 지역이 72.0%, 중·산간 농업 지역이 42.4%로 나타났다. 도시와 가까이 위치한 농촌 사회일수록 양극화를 강하게 느끼고 있는 것이다. 마 연구원은 “도시에 인접한 농촌일수록 농촌 사회 구성원들의 이질성이 다른 농촌 권역보다 더 높고 양극화 인식 수준도 더 높은 것으로 보인다”며 “농촌 사회에 신규 유입되는 이들이 농촌 주민들과 의사소통도 없고, 번듯한 집만 지어놓고 아프면 서울로 올라가 병원 치료를 받는 식으로 행동하면 농촌 사회의 박탈감은 더 커지게 된다”고 말했다. 어떤 의미에서 도시보다 농촌이 더 삭막해지고 있는 것일까?

농촌 사회의 양극화 확대를 보여주듯, 자신이 속한 계층을 중간층(중상·중하층)이라고 응답한 농촌 사람은 1999년 56.2%에서 2003년 49.7%로 감소했다. 반면에 하위층이라고 응답한 비중은 1999년 40.7%에서 2003년 47.3%로 증가했다. 또 ‘상위층의 상’이라는 응답은 1999년 0.2%에서 2003년 0.4%로 증가한 반면 ‘하위층의 하’라는 대답은 1999년 14.2%에서 2003년 21.2%로 증가했다. 특히 자신의 세대 내에서 계층이동이 가능한지에 대해 ‘가능성이 매우 낮다’는 응답이 1999년 6.8%에서 2003년에는 8.9%로 증가한 반면, ‘가능성이 매우 높다’는 대답은 1999년 11.2%에서 2003년에는 2.5%로 대폭 감소했다. 농촌 내부의 격차가 크게 벌어지고, 이를 역전시키는 것이 갈수록 힘들어지고 있는 것이다.

| ||||

한국농촌경제연구원이 지난 1월 도시민 1500명과 농업인 857명을 대상으로 농업·농촌에 대한 국민의식을 조사한 결과, 도시민의 60.7%는 ‘국내 농산물 시장이 보호돼야 한다’고 응답했다. ‘어느 정도 개방이 불가피하다’(33.3%)거나 ‘적극 개방해야 한다’(5.9%)는 견해도 39.2%에 달했다. 또 도시민의 74.5%는 ‘농산물 시장개방에 반대하는 농민들을 이해한다’고 응답했다. 그러나 ‘가격이 비싸더라도 우리 농산물을 구입하겠다’는 답변은 36.0%에 그쳤고, ‘국산이나 외국산 가리지 않고’ 안전성(37.4%)과 가격(26.5%)을 우선 고려하겠다는 응답이 훨씬 더 많았다. 우리 농업과 농산물 시장이 보호돼야 한다는 견해를 갖고 있지만, 이것이 곧바로 국산 농산물을 적극적으로 지원하겠다는 의사로는 이어지지 않는 것이다.

농산물 시장개방에 따른 피해보상과 관련해 ‘정부의 직접 보상이 필요하다’는 응답은 농민은 49.8%인 반면 도시민은 27.5%에 불과했다. 거꾸로 ‘정부의 간접 보상이 필요하다’는 응답은 도시민은 53.2%인 반면 농민은 23.3%에 불과했다. 흥미롭게도 ‘소비자 및 기업이 보상해야 한다’고 말한 응답은 농민은 21.6%에 달했으나 도시민은 13.1%에 그쳤다. 보상은 필요하지만 정부가 나서야 할 문제일 뿐, 값싼 수입 농산물을 먹는 도시 소비자나 한-미 자유무역협정(FTA) 등을 통해 농산물 시장개방의 반대급부 혜택을 입는 제조업자들은 그다지 책임이 없다는 인식이다.

수입 농산물을 구입하는 이유에 대해 도시민들은 ‘가격이 싸서’(33.8%), ’국산과 구분할 수 없어서’(23.1%)라고 응답했다. 또 도시민의 78.7%는 ‘미국산에 비해 국산 농산물이 더 안전하다’고 응답했고, 19.7%는 ‘안전성에 큰 차이가 없다’고 대답했다. ‘국산 농산물의 안전성을 신뢰한다’는 응답은 63.0%였다. 일정한 가격 차이(?) 수준이라면, 가격이 비싸더라도 안전성이 높은 국산 농산물을 구입할 의사가 있는 것이다. 구입할 때 채소·육류·곡물은 안전성을 우선적으로 고려하지만, 과일은 맛(45.0%·안전성은 41.9%)을 더 중시하는 것으로 나타났다. 특히 ‘은퇴 후 여건이 되면 농촌에 거주하겠다’는 도시민이 71.3%에 달하는 것으로 나타났다. 농촌 거주 의향을 가진 도시민은 남자, 40대, 자영업자·화이트칼라 계층, 월 450만원 이상 고소득층에서 비중이 높았다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘이재명 대선후보 자격 박탈’ 향해 초스피드 질주한 조희대 코트

국방부, 장군 아닌 첫 국방보좌관 임명 나흘만에 업무배제

SK하이닉스 15.5%↓ 삼성전자 14.1%↓…애프터마켓서 하락폭 커져

이 대통령 분당 아파트 팔리나…홍익표 “사겠다는 사람 나와”

![가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발] 가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0303/53_17725196285494_20260303502471.jpg)

가슴 치며 ‘검은 연기’ 보지 않으려면…어떻게 할 것인가 [아침햇발]

‘체급’ 다른 이란…통제 불능 장기전도 부담, 미 지상군 투입 회의적

조희대, 거취 압박에 사퇴 거부…“헌법 부과한 사명 다하겠다”

“1년 지나면 다 찍어줘” 윤상현, 이제야…윤석열에 “결자해지 부탁”

법원노조 “조희대 사퇴하라…국민의 정치적 선택권 뺏으려해”

![악마화하지 마라 [그림판] 악마화하지 마라 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0303/20260303503624.jpg)

악마화하지 마라 [그림판]