칸국제영화제 제공

1996년 5월, 군대 말년 휴가를 나와 켄 로치 감독의 을 봤다. 강원도 철원 군부대에서 영화가 그리웠다. 군복 입은 관객은 나 혼자였지만, 관객은 제법 많았다. 당시만 하더라도 영국의 좌파 감독 켄 로치를 찾는 영화팬이 많았다.

얼마 전, 영화인들과 만난 자리에서 켄 로치 이야기가 나왔다. 어떤 이가 “아직도 켄 로치 영화를 보는 사람이 있나요?”라고 반문했다. 그도 그럴 것이, 2013년 는 1만7776명, 은퇴작으로 알려졌던 2014년 은 1만1155명의 관객을 동원하는 데 그쳤다. 한국에서 켄 로치는 그렇게 잊혀갔다.

지난 5월 프랑스 칸국제영화제를 다녀왔다. 경쟁부문에 진출한 박찬욱의 를 비롯해 을 취재하기 위해서였지만, 은퇴를 미루고 다시 경쟁 후보에 오른 켄 로치의 를 보기 위한 마음이 컸다.

‘이게 영화구나’라는 생각이 들었다. 좋은 영화는 끝나는 순간, 심사위원 도널드 서덜랜드의 말처럼, 마음과 영혼을 울린다. 가 그랬다.

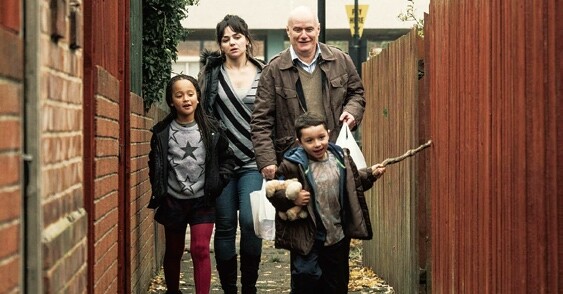

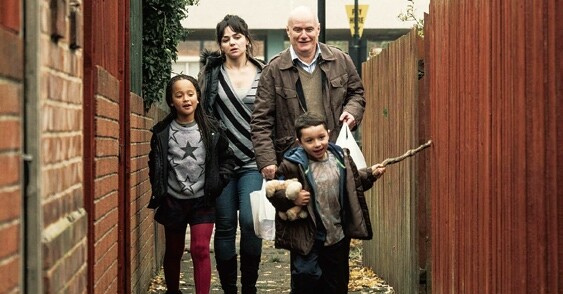

평생을 목수로 일하던 59살 다니엘 블레이크(데이브 존스)는 심장 질환으로 실업자가 된다. 복지 혜택을 받으려면 재취업을 해야 하는데, 영국의 관료적 복지 시스템 속에 번번이 좌절한다. 그는 어느 날 자기보다 더 열악한 상황에 처한 두 아이의 싱글맘 케이티(헤일리 스콰이어)를 만나 도움을 주기 시작한다.

다니엘 블레이크는 인간의 존엄을 보호하지 못하는 사회시스템과 싸우면서도 그 시스템 속에서 신음하는 가난한 여인 케이티를 보살핀다. 그는 이웃의 아픔에 눈물을 흘렸고, 도와주기 위해 소매를 걷었다.

켄 로치는 황금종려상 수상 소감에서 “또 다른 세상이 가능하고, 필요하다고 외치자”고 말했다. 무릇, 좌파는 사회시스템을 바꾸고 타인의 존엄까지 지켜내는 사람이다.

최근 한국은 사회 불평등이 심화되면서 혐오가 일상화됐다. 여성혐오뿐 아니라 외국인 노동자, 성소수자, 가난한 사람 등 사회적 약자에 대한 혐오도 끊이지 않는다. 존중과 배려는 사라졌고, 적대와 분노가 들끓는다. 생존과 경쟁의 압박 속에 사회시스템을 바꾸려는 노력을 기울이는 대신 약자를 공격하며 스스로 괴물로 변하는 사람이 늘고 있다.

한국 사회에도 다니엘 블레이크가 필요하다. 정부의 잘못된 정책은 비판하고 타인의 고통은 감싸는 시민, 당당하게 “나, 다니엘 블레이크야”라고 외칠 수 있는 사람이. ‘나’와 이름 사이에 들어 있는 쉼표는, 국가를 향해 인간을 인간답게 대하라고 외치는 선전포고이자 타인과 더불어 살아가겠다는 시민선언이다.

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘한덕수 23년형 선고’ 이진관 판사, 박성재에 “계엄 반대한 것 맞냐” 송곳 질문

국힘, 한동훈 이어 ‘친한’ 김종혁도 제명…다음은 배현진?

“배신자 될래?” 전한길 최후통첩에 반응 없는 국힘

한미연합사단 한국 부사단장에 첫 여성장군 문한옥 준장 취임

김민석 “서울시 추진 광화문 ‘감사의 정원’ 공사중지 명령 검토”

합당·특검 ‘계파 갈등’, 보완수사권 ‘당청 불화’…수세 몰린 정청래

검찰, ‘1억 공천헌금’ 강선우·김경 구속영장 청구

‘역사적 압승’ 이끈 다카이치…1946년 제정 ‘평화 헌법’ 최대 기로

‘쌍방울 변호인’ 특검 추천 이성윤 “있지도 않은 의혹 확산, 안타까워”

여한구에 ‘퇴짜’ 그리어…“비관세 장벽 그대로면 상호관세 올리겠다”

![[단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도? [단독]건설 경기 어렵다고 순금 ‘뇌물’ 시도?](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0206/53_17703650106529_20260205504253.jpg)