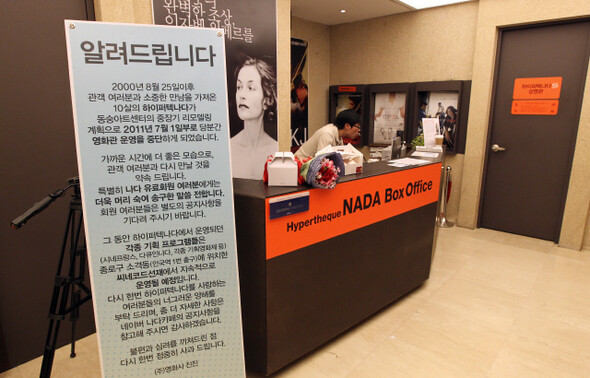

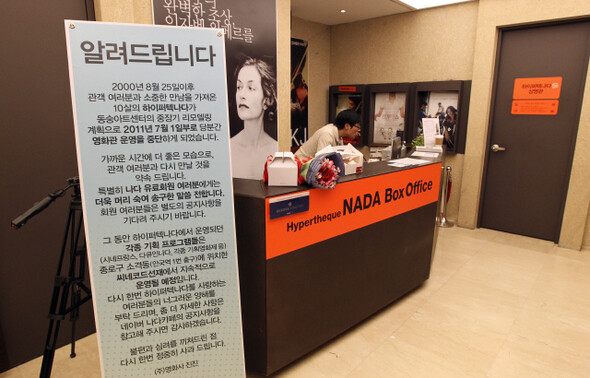

2001년 개관한 서울 대학로 동숭아트센터 하이퍼텍나다는 다큐멘터리 전용관으로 출발해 참신한 예술영화 기획으로 눈길 을 끌어왔다. 그러나 예술영화 시장이 축소되자 개관 11년 만에 정관에 들어갔다. 한겨레21 정용일

“마지막으로 공간과 기억에 대한 이야기를 하고 싶습니다. 영화라는 것이 공간과 시간에 대한 기억을 반복하는 것 아닐까요.” 서울 대학로 동숭아트센터 하이퍼텍나다의 마지막 상영이 끝나고 하이퍼텍나다를 운영해온 영화사 ‘진진’ 김난숙 대표가 관객에게 말을 걸었다. 6월30일은 또 하나의 예술영화관이 역사 속으로 사라진 날이었다. 2006년 씨네코아가 문 닫은 뒤 명동 CQN, 압구정 스폰지하우스, 명동 중앙시네마에 이어 예술영화관이 5번째로 문을 닫았다.

2011년 영화진흥위원회가 예술영화 전용관으로 선정한 영화관은 30곳, 복합상영관을 빼면 21곳이다. 하이퍼텍나다가 무기한 정관이라는 이름으로 사실상 폐관해 이제 서울에 남아 있는 예술영화관은 아트하우스 모모, 광화문 스폰지하우스, 필름포럼, 씨네코드 선재, 씨네큐브, 허리우드 클래식, 상상마당 시네마, 서울아트시네마 8곳뿐이다. 객석 수를 모두 합쳐도 1500개가 안 된다.

남아 있는 예술영화관들도 절박한 어려움에 몰려 있기는 마찬가지다. 해마다 발간되는 영화진흥위 정책자료 를 보면, 예술영화관들은 2007년 평균 좌석 점유율 13.7%를 기록했지만 2008년 10.9%로 줄었고 2009년에는 8.8%로 한 자릿수로 내려앉았다. 관객 수 감소는 더 가파르다. 2008년 예술영화 관객은 약 270만 명이었지만, 2009년에는 약 190만 명으로 한 해 동안 80만 명이 줄었다. 아트하우스 모모를 운영하는 최낙용 백두대간 부사장은 “하이퍼텍나다가 연 5천만원 적자를 기록했다는데, 시설 투자와 유지 비용을 생각하면 실제론 예술영화관들은 월 5천만원 이상의 적자를 쌓아가고 있을 것”이라고 추산한다. 스폰지하우스 조성규 대표는 “예술영화관은 이미 비즈니스 수익모델로 감당할 수 있는 선을 넘어갔다”고 냉정하게 평가한다. 최낙용 부사장은 “대개의 단관 예술영화관은 구성원들이 극단적인 경영 상황을 감내하고 있으며, 그나마 수입배급을 병행하는 예술영화관들은 수입배급영화의 개봉에서 생길지도 모르는 수익에 기대를 걸고 버티고 있다. 그러나 그 확률은 몹시 낮다”고 말했다.

자본이 뒷받침하는 복합상영관 내의 예술영화 전용관들은 당장 존폐 위기를 겪지는 않는다고 해도 상황이 우울하기는 마찬가지다. 경기도 파주에 예술영화 전용관 씨너스이채를 운영하는 씨너스엣나인의 주희 이사는 “다양한 기획전과 실험적 영화를 들여와도 관객이 새로 충원되지 않는다. 관객 점유율 10%를 넘기기 어렵다”고 털어놓았다. CJ는 2004년부터 CGV 상영관에 예술영화관 무비꼴라쥬를 운영해왔다. CJ 다양성영화 지원팀 강재명 팀장은 “좌석 점유율이 10%를 겨우 넘기는 상황에서 예술영화관이 생기면 한 해 기회비용이 40억원은 줄어든다. 극장의 저항이 만만찮은 상황이다”라고 전했다.

당장의 적자는 견딘다 하더라도 더 이상 젊은 관객들이 예술영화에 눈길을 주지 않는 상황은 예술영화관이 겪는 가장 큰 절망이다. 하이퍼텍나다는 한 해의 좋은 영화를 다시 한번 상영하는 ‘나다의 마지막 프로포즈’ 등 참신한 기획으로 눈길을 끌었고, 스폰지하우스와 명동 CQN은 일본 영화라는 신세계를 전파했다. 씨네큐브는 유럽 예술영화의 상징이었다.

예술영화의 본분인 전복성을 고스란히 담지하는 공간으로 젊은 세대를 끌어들였던 힘은 어디로 갔는가. 하이퍼텍나다 마지막 상영회를 찾은 영화평론가 정성일씨는 공간의 미덕을 앗아간 주범으로 복합상영관을 지목한다. “영화가 주었던 감동은 영화관들이 지닌 아우라와 하나였다. 피카디리, 단성사, 명보극장의 생생한 기억들과 영화에 대한 감동이 하나였다. 복합상영관은 이런 아우라를 쑥밭으로 만들어버렸다.” 17년 동안 예술영화운동을 해온 백두대간 이광모 대표는 “생존에 맞춰 취향을 가공하는 시대에 예술영화의 설 자리가 좁다”며 “영화계 또한 거대 자본이 시장을 교란하는 것을 방치하다 보니 과잉 공급에 경쟁은 치열한데도 관객은 해마다 줄어드는 상황을 맞게 되었다”고 분석한다. 결국 예술영화관이 안고 있는 문제는 지금 한국 영화가 겪는 문제의 축소판이라는 지적이다.

예술영화관은 복합상영관 시대를 헤쳐나갈 수 있을까. 아니면 그 도저한 실험정신에도 자본이 지배하는 영화산업의 맨 밑바닥에 가라앉게 될까. CJ 무비꼴라쥬는 상영 편수를 더욱 늘려 물량 공세에 나섰다. 6월29일 개막한 ‘다문화영화제’를 비롯해 중국영화제, 인도영화제 등 2개월에 한 번꼴로 영화제를 연다. 강재명 팀장은 “접근성을 높여서 침체된 예술영화 시장을 자극하고 흔들어보겠다”고 했다. 작은 예술영화관들이 찾는 해법은 “교육 프로그램으로 예술영화관 관객을 키우자”는 것이다. 아트하우스 모모는 6월부터 1년 동안 ‘잉마르 베리만 페스티벌’을 열고 대표작 상영뿐 아니라 포럼, 학습모임, 전시 등으로 공동 연구에 들어갔다. 국도앤가람예술관은 ‘국도 아카데미’를 열어 교육이 극장을 떠받치는 꿈을 키운다. 영화제작학교는 물론 글쓰기, 사진교실도 연다. 강사들이 무료로 봉사하고 학생들이 낸 수업료는 극장을 위해 쓴다.

예술영화관이 개성을 되찾는 일도 중요하다. KT&G 상상마당은 홍익대 앞 공간이라는 특성을 살려 음악영화제에 집중한다. 인디밴드들이 참여한 올해 음악영화제는 지난해보다 관객이 2배가량 늘었다고 한다. 씨너스엣나인의 주희 이사는 일본의 사례를 전한다. 일본은 1980년대 ‘미니 시어터’라는 일본식 예술영화관 붐이 일었다. 그러나 경기가 나빠지고, 관객이 몰리는 작품은 여러 곳에서 동시 상영하며 특색이 없어진 예술영화관이 쇠락하게 된 것도 한국 상황과 비슷하다. 최근 3년 새 예술영화관 10곳이 문을 닫았다. 올해는 시부야 예술영화관의 상징이던 시네마라이즈도 라이브하우스로 바뀌었다. 그러나 굽히지 않는 극장들이 있단다. 1968년에 개관한 유서 깊은 예술영화관 이와나미홀은 다른 영화관과 같은 작품은 상영하지 않는다. 이미지포럼이라는 영화관도 자체 선정한 작품만 단독 상영한다. 예술영화관 프랜차이즈가 대세지만 체인점도 내지 않는다. 이미지포럼 상영작으로 선정되면 감독에게 큰 영예가 되고, 관객은 이곳에서만 상영하는 영화를 보려고 영화관을 찾는다.

예술영화관의 생존 문제는 개별 극장이 홀로 감당하기엔 벅찬 일이다. 2009년 이후 영화진흥위는 예술영화 프로그램, 마케팅, 제작, 배급 등을 꼼꼼히 지원하던 방식을 포기하고 극장 운영비만 지원하고 있다. 2008년에는 복합상영관과 개별 예술영화관의 연대를 지원하고 조율하던 아트플러스 네트워크 사업의 맥이 끊겼다. 김보연 영화진흥위 정책센터장은 “강력한 정책이나 지원 프로그램이 없으면 성과를 내기 어렵다. 연대보다는 경쟁에 맡겨둔다면 영화 에서 로 이어지는 성공은 존재하지도 않았을 것”이라고 했다. 하이퍼텍나다의 문을 닫으며 김난숙 대표는 “지속 가능한 딴따라질이 화두”라고 말했다. 예술영화관은 관객과 영화관과 정책의 협업 사이에서만 지속 가능한 공간이다.

남은주 기자 mifoco@hani.co.kr

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘친윤’ 김민수 “장동혁 ‘절윤 결의문’ 논의 사실 아냐…시간 달라 읍소했다”

트럼프 “기뢰선 10척 파괴”…CNN “이란 기뢰 최대 6천개 보유”

한국 사회와 자존심 싸움…쿠팡 김범석은 ‘필패’ 한다

장동혁에 발끈한 전한길, 야밤 탈당 대소동 “윤석열 변호인단이 말려”

트럼프, ‘이란 종전’ 기준 낮췄나…‘정권 붕괴→군사력 약화’에 무게

‘국힘 당원’ 전한길 “황교안 보선 나왔으니 국힘은 후보 내지 마”

호르무즈 3.7㎞ 항로 곳곳에 기뢰…“미군에 ‘죽음의 계곡’ 될 수도”

이란 안보수장 “트럼프, 제거되지 않도록 조심하라”

![[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비 [단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0310/53_17731217429546_20260127500444.jpg)

[단독] 조희대 대법, ‘재판소원법’ 대응 TF 꾸린다…헌재도 실무 준비

미 국방 “오늘 이란 공격 가장 격렬할 것”…전투기·폭격기 총동원 예고