독재자들에게 납북자는 간첩의 ‘황금어장’, 등 떠밀려 간첩이 된 미법도 어부 정영씨

▣ 글 정인환 기자 inhwan@hani.co.kr

▣ 사진 윤운식 기자 yws@hani.co.kr

지난 1965년 10월29일 서해 해상경계선 부근 은점벌에서 조개잡이를 하던 남쪽 어민 100여 명이 북쪽 경비선에 의해 집단 납북되는 사건이 벌어졌다. 이들은 모두 인천 강화군 미법도 주민이었다. 그해 11월20일 판문점을 통해 아무 탈 없이 귀환한 어민들은 강화경찰서 형사들로부터 북한에서의 행적 등을 조사받은 뒤 모두 풀려났다. 미법도 비극의 씨앗은 그 무렵 뿌려졌다.

토박이의 공작 임무는 인천제철소 폭파

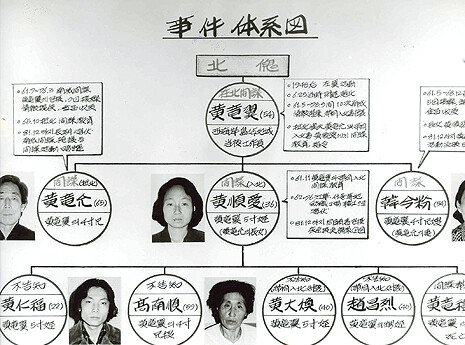

납북 사건이 잊혀질 무렵인 1976년 오형근씨 사건을 시작으로 미법도에 공안사건의 칼바람이 불어닥쳤다. 1977년 안장영, 안희천씨, 1981년 황용윤씨가 차례로 ‘간첩’이란 꼬리표를 달고 법정에 섰다. 오형근씨 수사 과정에서 안장영씨에 대한 첩보가, 안장영씨 수사 과정에서 안희천씨와 황용윤씨에 대한 첩보가 고구마 줄기처럼 따라나왔다. 황용윤씨의 수사 과정에서 나온 ‘첩보’가 발단이 돼 간첩으로 몰린 정영(67)씨 사건까지 서해의 작은 섬 미법도에서만 모두 5건의 간첩사건이 꼬리를 물고 이어졌다. 미법도 납북 어부들은 군사독재의 하수인들에게 ‘황금어장’으로 비쳤던 게다.

“오신다고 해서 새벽 5시30분에 일어나 부랴부랴 일을 마치고 기다렸네요.” 10월24일 낮 인천 중구 운서동 신공항레미콘 공장에 딸린 인부 숙소에서 정영씨를 만났다. 칠순을 바라보는 나이에도 정씨의 목소리는 힘이 넘쳤고, 맞잡은 손의 악력은 여느 젊은이 못지않았다. 단출한 세간이 들어선 컨테이너 안에선 미리 와 있던 둘째딸 상숙(40)씨와 큰아들 상화(37)씨가 웃고 있었다.

“1998년 8·15 특사로 가석방된 뒤 딱 두 달 놀고 바로 이리로 왔다. 인천 신포동 직업소개소에서 천행으로 일자리를 구했다. 그땐 이 일대가 허허벌판이었다. 주로 2주일에 한 번씩 집에 가는데, 옥에 있는 동안 가장 노릇도 못하다 월급 타서 얘들 엄마 갖다줄 수 있는 게 좋다.” 고문에 시달린 뒤부터 지금껏 고혈압 약을 먹고 있다지만, 정씨는 활기가 넘쳐 보였다.

정씨는 미법도에서 나서 자라고 가정을 일군 토박이다. 1981년 자녀 교육을 위해 인천으로 이사를 나오기 전까지 그는 꼭 필요한 경우를 빼고는 거의 미법도를 벗어나지 않았다고 했다. “주로 농사일을 하고 살았다. 군대 갔다 와서도 농사만 지었다. 납북되고 나와서도 농사를 지었다. 섬에 방아 찧는 기계가 없으니 추수 때면 면으로 나갔지만, 강화읍에도 나갈 일이 거의 없었다. 안기부에선 나보고 고향에서 간첩활동을 하다가 활동범위를 넓히기 위해 가족을 핑계로 인천으로 나왔다고 하더라. 인천제철을 폭파하려고 했다던가? 내 참 기가 막혀서….”

1970년대 말쯤으로 기억한단다. 고문기술자 이근안이 정씨 집으로 찾아들었다. 당시 그는 마을 민방위 소대장이었고, 그의 부인 황문자씨는 부녀회장이었다. 부부는 마을 일이라면 발벗고 나서는 일꾼이었다. 이근안은 그의 집에서 밥 먹고, 잠자고, 간첩사건을 조작했다.

“황해도에서 피난 나온 안장영이란 사람이 있었다. 어느 날 이근안이 안장영씨를 데리고 와서 나하고 어디를 같이 가자고 하더라. 내키진 않았지만 따라 나설밖에. 두 사람이 삽으로 소나무 밑을 파더니 병같이 생긴 걸 캐냈다. 그 속에 간첩이 뭔가를 숨겨놨다고 하더라. 경찰에서 불러서 ‘그런 걸 본 일이 있다’고 고등법원에 가서 증언도 했다. 그땐 내 신세가 이리 될지 꿈에도 몰랐지.”

모르는 건 가르치면서 조서 써

기어이 정씨 차례가 다가왔다. 1982년 서울 남산 대공분실로 붙들려간 그는 열흘 동안 온갖 고문을 당해야 했다. 여의치 않았던지, 그들은 정씨를 놔주며 “지금은 아무것도 없지만 한 1년 있다가 다시 보자”고 쏴붙였다. 그리고 1년 만에 그들은 어김없이 다시 정씨 집 문을 두드렸다. 본격적인 공작의 시작이었다.

끌려가 참 많이도 맞았다. 침대 받침목으로 마구잡이로 얻어맞았다. 온몸에서 피가 터져서 엉금엉금 기어다녔다. 화장실을 가는 사이 옥상으로 뛰어가 자살을 하려 했지만, 짓이겨진 몸뚱이는 그의 뜻을 따라주지 못했다. 모진 매질만 더해졌다. 며칠 뒤 부인 황씨마저 끌고 와 고문와 회유로 몇 날 밤을 보냈다. 아이들이 걱정이었다. “부모가 하루 벌어 하루 먹는 사람인데, 둘 다 들어와 있으면 아이들은 어떻게 사느냐”고 울부짖었다. “제발 집사람만이라도 살려달라”고 애원했다. 며칠 뒤 부인이 석방됐다는 소식이 들려왔다. 정씨는 그들에게 “고맙다”며 고개를 숙였다.

“우리 시골은 미신을 많이 믿는다. 햇곡을 잡아 방아를 찧으면, 쌀을 팔아 돈을 놓고 별상마나님(벙거지 모자와 헝겊으로 이은 옷가지)께 절을 올린다. 고향집에 모셔둔 별상마나님 벙거지 안에 100원짜리 지폐를 넣어놨더니, 그걸 공작금이란다. 애초 조서엔 1천원권 한 다발을 받았다고 썼는데, 수사관이 500원권이라고 고쳤다. 내가 공작금을 받았을 시대엔 1천원짜리가 없었다는 게다. 모르는 건 지들이 다 가르쳐주면서 조서를 썼다.”

정씨에겐 1965년 납북 당시 평양에서 친척 정진구에게 포섭돼 귀환해, 강화도 인근 경찰서의 위치와 교통편 등 국가기밀을 탐지·누설하는 간첩활동을 했다는 혐의가 씌워졌다. “검사는 들어주려나” 하소연했지만 소용없었다. “판사는 알아주겠지” 했지만 똑같았다. 재판정에서 고문에 못 이겨 이런 거라고 악을 썼지만, 경위들에게 질질 끌려나왔다. 검사는 그에게 “햇볕도 못 보게 하겠다”고 협박을 했다. 변호사들도 “죄를 인정하고 선처를 구하라”고 그의 등을 떠밀었다. 그는 이미 간첩이 돼 있었다. 1984년 9월25일 대법원은 정씨의 유죄를 인정해 무기징역형을 확정했다. “내가 15년 동안 복역을 했습니다. 참…. 아무 잘못도 없이….”

뜻밖이었다. 국정원 과거사위가 정씨 사건이 조작됐다는 결론을 내렸다는 말을 하던 참이었다. 강철 같던 그이가 왈칵 눈물을 쏟았다. 곁에 앉은 상숙·상화 남매도 동시에 눈물을 쏟아내기 시작했다. 한번 터진 일가족의 눈물은 쉽게 멈출 줄 몰랐다. 비좁은 컨테이너가 금세 슬픔으로 메워졌다.

“나 그 안에서도 많이 울었습니다. 교도관들이 순찰 다니다 보고 물어요. ‘왜 우느냐’고. 사실 이만저만해서 이래 됐습니다만 하면, ‘참고 견디면 좋은 날이 올 것’이라고, 그 사람들도 위로 많이 해줬어요. 간첩으로 들어가 1급수 달고 모범수 생활하다 나왔습니다. 세월이 좋아지면, 이걸 밝히고 죽으리라고 동료 재소자들한테 얘기도 많이 했어요.” 아이처럼 천진하게 눈물을 흘리던 정씨가 목구멍으로 설움을 넘긴다.

수많은 정영, 박동운, 차풍길

“법무부가 날 간첩으로 만들었으니까, 남은 인생 법무부가 빨리 이 누명을 벗겨주면 그게 제일 감사하겠어요. 요새도 나는 요시찰이에요. 지금도 보안감찰을 받아요. 지금도 경찰서에 담당이 있어서 한 달에 두 번 전화를 하고, 석 달에 한 번씩 가서 진술서를 써야 돼요. 원거리를 가면 담당한테 신고도 해야 하고. 우리 애들도 가슴에 그런 게 남아서….”

정씨의 오열은 한참이나 계속됐다. 이번 국정원 과거사위 조사로 누명을 벗은 ‘진도 가족 간첩단’ 사건의 박동운씨도, ‘일본 취업 간첩’ 사건의 차풍길씨도 어디선가 회한의 눈물을 삼키고 있을 게다. 하지만 아직도 수많은 정영과 박동운과 차풍길이 ‘간첩’이란 멍에를 쓴 채 숨죽이며 흐느끼고 있을 터다. 이제 그들에게 눈을 돌릴 차례다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

이정현 국힘 공천관리위원장 사퇴…“생각한 방향 추진 어려워”

미 공중급유기, 이라크 상공서 추락…“적군 공격·오인사격 아냐”

“아빠 좋은 사람으로 기억하길”…60일된 딸 둔 가장 뇌사 장기기증

배현진 “참 어렵게 산다, 장동혁”…징계 중단하잔 말에 SNS 글

한준호 “김어준, 사과·재발방지해야”…김어준 “고소·고발, 무고로 맞설 것”

이하상 “특검 안 나온 재판은 불법” 트집…재판장, 17초 만에 “기각”

오세훈, ‘장동혁 2선 후퇴’ 압박 초강수…서울시장 추가 모집 ‘버티기’

미국, 무역법 301조 ‘강제노동’ 관련 조사 개시…한국 포함

![이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽] 이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0313/53_17733660011987_20260313500923.jpg)

이 대통령 지지율 66% 최고 기록…민주 47% 국힘 20%, 격차 커져 [갤럽]

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발