설 특대호인 제1098호에 시집 를 펴낸 경북 칠곡군의 할머니들을 만나 이야기를 듣고 시를 소개했다. (관련 기사▶ “농사보다 쉬운 거, 그걸 시라카대”) 평생 흙으로 땅을 일구던 손으로 처음 하얀 공책을 펴고 나이 칠십에 배운 한글로 삐뚤빼뚤 시를 쓴 할머니들은 “마음 가는 대로 쓰는 것, 농사보다 쉬운 것이 시”라고 말했다. 노동과 일상에 바빠도 할머니들의 시처럼, 잠시 내려놓고 마음을 들여다보는 시를 공모했다. 에 실린 시들 중 한 편인 도기일 할머니가 쓴 ‘다 예뿌다’(다 예쁘다)를 공모 제목으로 내걸었다.

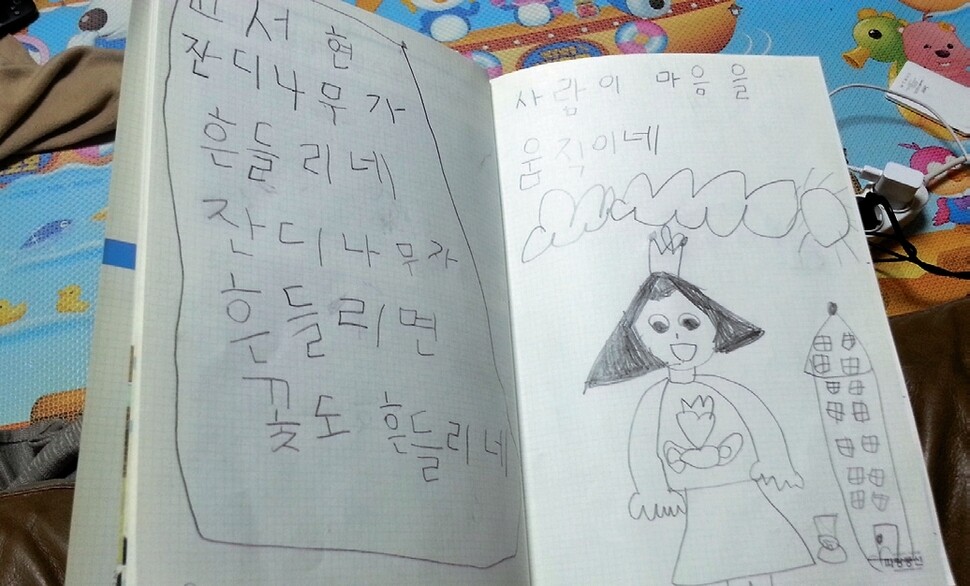

7살 딸아이 일기장에서 발굴한 시

같은 제목 아래 다른 내용의 시들이 도착했다. 7살 딸의 공책에서 시를 찾아 보내기도 하고, 가족이 머리를 맞대고 함께 써서 보내기도 했다. 김효열 제공

응모작이 많지는 않았다. 총 16편의 시가 모였다. 많지 않은 응모작은 여전히 시 쓰기란 어려운 것이라는 인식의 반영이었다. 하지만 시를 보내온 독자들의 전언을 보건대, 일상의 귀함과 마음의 희로애락을 들여다보면 절로 솟아나는 한마디가 시인 것 같기도 하다.

김효열 독자는 7살 딸의 시를 보내며 이런 말을 전했다. “처음 한글을 배워 시를 쓰신 할머니 말씀대로 마음 가는 대로 솔직하게 쓰면 시가 되는 것 같다. 아이가 자신의 마음을 표현하며 적어놓은 게 예뻐서 보낸다.”

이렇게 사소한 아름다움을 포착해 시를 보내온 독자가 여럿 있었다.

아이디 ‘하늘땅’을 쓰는 독자는 아들의 친구들이 고등학교 졸업을 하고 각지로 흩어지기 전 집에 모여 밤을 새우며 노는 모습을 보다 어느새 훌쩍 커버린 아이들이 하나같이 예쁘다는 생각이 들었다.

박소영 독자는 동네 한쪽에서 뛰노는 아이들을 보며 영영 오지 않을 것 같은 봄의 기운을 얼핏 느꼈다.

이혜성 독자는 밤하늘의 별, 숲의 들꽃, 주변의 잊혀진 사람들을 호출했다. “(시를 보고) 웃지는 말라”며 쑥스럽게 보내온 작품에 ‘당신은 보았는가’라는 새삼 진지한 부제가 붙었다.

세상에서 무엇이 가장 예쁘냐고 물으면 품 안의 자식을 먼저 떠올릴 독자들은 이런 시를 보냈다. “시골서 농사짓고 사는 사람”이라고 자신을 소개한 최시훈 독자는 마당에 풀어놓은 닭과 병아리들을 보다가도 불쑥 떠오르는 것이 어느새 장성한 아들의 뒷모습이다. 신지윤 독자는 딸이 자라 결국 엄마가 되기까지의 과정을 찬찬히 돌아보며 모든 순간이 다 예뻤노라고 찬탄한다.

우리 집은 닭을 풀어놓고 산다/ 벼슬 크고 잘 우는 대장도 이쁘고/ 마악 목청 트이는 삐약이도 이쁘다//제 새끼들 잘 거두는 노랑이도 이쁘고/ 남의 새끼 잘 품는 까망이도 이쁘다// 무엇보다 에미 없이 자라 군대 가는/ 작은 놈 뒷모습이 이쁘다(최시훈)

다 예쁘다// 거울 앞에 앉아/ 엄마가 묶어주는/ 양갈래 머리/ 쳐다보는 코흘리개// 책상에 앉아/ 바알갛게 익은/ 성난 여드름 짜는// 열닷 난 소녀/ (후략) (신지윤)

가깝고도 먼 사람들, 가족에 대한 마음을 시로 녹여 쓴 독자가 많았다. 김두리 독자는 주변 사람들이 자신의 외모를 지적하는데 한결같이 예쁘다고 말해주는 단 한 사람에 대해 썼다. 바로 엄마.

가족들이 머리를 맞대고 시를 여러 편 써서 보내기도 했다. 박선언 독자는 “공모 글을 보고 아이와 엄마, 아빠가 함께 시를 적어보았다. 재미있었다. 가끔 이렇게 놀아도 좋겠다는 생각을 했다”고 전해왔다.

무지개는 여러 색이 있어서 예쁘다/ 유리주전자는 깨져도 예쁘다/ 가마는 신기해서 예쁘다/ 모양은 달라도 다 예쁘다 (한루가, 8살)

우리 첫째는 엄마에게 짜증을 내서 예쁘다/ 우리 둘째는 아침에 늑장을 부려서 예쁘다/ 우리 셋째는 하루 종일 먹어서 예쁘다 (후략) (아빠 한정희)

“어제밤에 내가 울 때/ 등을 토닥토닥해줬어/ 마음이 따뜻해졌어”/ 큰애가 이렇게 말하며/ 울고 있는 동생을 꼬옥 안고/ 등을 토닥인다/ 서러워 울었던 아이/ 서럽게 우는 아이/ 서로 기대어 마음을 나눈다/ 야단치던 엄마도/ 가만히 앉았다 (후략) (엄마 박선언)

멀리 미국 일리노이에서 시를 보내온 김성은 독자는 각박한 세상이 좀더 예뻐지길 바란다며 시를 보냈고 경기도 안산에 사는 임영진 독자는 세월호 이후 세상에 살아 있는 모두가 귀하고 아름답게 여겨진다는 내용의 시를 보내왔다.

밭고랑 엎듯/ 생의 모진 바람 불어/ 마음 밭 갈면/ 눈의 티끌 사라져/ 보이는 것마다/ 예쁘다// 세월호 이후/ 중2병 막내도 이쁘다/ 진한 화장 사춘기 탈선/ 큰 딸년도 이쁘다// 밤늦은 폭주도 이해되고/ 늦은 밤 무리지어 노는/ 여드름 놈들도 사랑스럽다// 그저 내 품에/ 우리 곁에/ 입냄새 남기며/ 살냄새 풍기며/ 살아 생명으로/ 존재한다는 것// 그 심장 뛴다는/ 사실 하나에/ 다 예쁘다 (후략) (임영진)

광주광역시의 장헌권 독자는 “소탈한 일상을 담은 할머니들의 시가 다 예쁘다”며 다음과 같은 시를 보내왔다.

장씨는 시와 함께 “경북 칠곡군의 할머니 시인들이 전라도 할머니들과 만나는 꿈을 상상해본다”는 말을 전했다. 칠곡 할머니 취재를 하면서 문해 교실에서 시를 쓰는 할머니들이 전국에 더 계시다는 사실을 알게 되었다. 비록 평생에 시 한 편이라도, 이 땅에 시인이 그렇게 많았다.

시 구절 하나 외기 빠듯한 일상에서 직접 본인의 시를 쓴다는 게 쉽지는 않은 일이다. 모든 응모작에 상을 드리는 것이 마땅하나 취지에 맞게 편하고 따뜻한 마음으로 일상을 둘러본 응모자 위주로 뽑았다. 가족과 함께 둘러앉아 쓴 시들을 보내온 박선언씨, 딸아이의 공책에 쓰인 시를 애정 어린 시선으로 발굴한 김효열씨, 언젠가 영호남 할머니들의 허심탄회한 시 이야기를 듣길 바란다는 장헌권씨에게 각각 한겨레출판에서 꼽은 에세이, 환경 서적, 해외문학 특선 책 꾸러미를 보낸다.

휴(休)

한겨레출판

한겨레출판

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

![[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로 [단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0225/53_17720019159043_20260225502317.jpg)

[단독] “새벽 2시 출근” 강동구 26살 청소노동자, 일자리 잃고 거리로

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

3차 상법개정안 통과…‘자사주 소각 의무화’ 증시 더 달굴 듯

국힘, 지방선거 1·2호 인재 영입…손정화 회계사·정진우 원전엔지니어

피해자들은 왜 내 통장에 입금했을까

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

쉬지 말고 노세요…은퇴 뒤 ‘돈 없이’ 노는 법

“이 대통령, 어떻게 1400만 개미 영웅 됐나”…외신이 본 K-불장