▣ 권혜경 경기 광주시 퇴촌면

초등학교 6학년 때 우리 반 70여 명은 날마다 본수업이 시작되기 전에 1시간씩 붓글씨를 썼다. 40대 중반의 담임 선생님이 붓글씨에 남다른 실력과 애정이 있으셔서 우리에게 날마다 붓을 잡게 하셨다. 처음 시작했을 땐 발가락 끝처럼 뭉쳐버리는 획을 제비 꼬리처럼 날렵하게 만들기란 삶은 밤에 싹트기를 바라는 것만큼이나 불가능하게 여겨졌다. 하지만 한 달이 지나면서 한두 글자씩 글씨를 쓰기 시작했다. 우리나라, 무궁화 삼천리, 대한민국 화려강산, 남북통일….

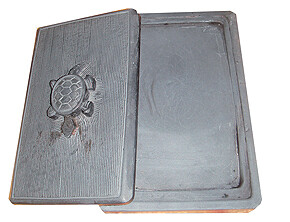

아버지는 그런 나를 무척 대견스러워하셨다. 어느 날 출장을 다녀오신 아버지의 가방 속에는 벼루가 들어 있었다. 많은 친구들이 문방구에서 파는 어른 손바닥만 한 시멘트 벼루를 쓰고 있을 때, 거북이 모양까지 새겨진 뚜껑이 있는 내 벼루는 군계일학이었다. 중학교 2학년 때까지 서예반 활동을 하며 몇 차례 휘호대회에서 입상했다. 그때마다 먹물을 담고 나의 붓끝을 적셔주던 벼루가 바로 이것이다.

중학교 졸업 뒤 사회인이 될 때까지 벼루를 꺼내볼 여유조차 없었다. 그렇지만 결혼 뒤 나의 신혼방으로 자리를 옮긴 벼루는 여전히 책상 서랍의 가운데를 차지하고 있었다. 이 벼루가 다시 역할을 되찾은 것은 첫아이가 초등학교에 입학한 뒤였다. 수업 시간에 붓글씨를 써야 한다는 아이의 말에 나는 이 벼루를 아이 앞에 자랑스럽게 내놓았다. 마치 돌아가신 아버지를 자랑하듯이. 이제 그 아이마저 ‘어른’을 앞두고 있다. 손꼽아 헤아려보니 어느새 33년. 지금은 거북이 머리도 한쪽이 깨지고, 사면의 한 귀퉁이 담도 무너져내려 물을 부으면 반 이상은 흘러버린다. 아버지가 돌아가신 지도 벌써 18년. 지금도 벼루를 보면 환하게 웃으시며 아버지와 같은 취미를 가진 딸을 마냥 자랑스러워하시던 모습이 물기 속에 출렁인다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발 [단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0311/53_17732246670747_20260311503553.jpg)

[단독] 청와대, ‘사법시험 부활’ 검토…연 50~150명 별도 선발

관세 ‘만능키’ 꺼낸 미국, 무역법 301조 조사 개시…한국 포함

장동혁 “지방선거 전 징계 논의 중단”…오세훈 인적 쇄신 요구는 외면

‘왕사남’ 장항준 “막살고 싶은데…와이프가 경거망동 말라 해”

침묵하던 장동혁 “절윤 진심”…오세훈, 오늘 공천 신청 안 할 수도

‘오래된 지도로 잘못 공격’…미군, 이란 초교 ‘170명 집단희생’ 조사

미 민주당 “이 대통령 덕에 안정됐던 한미 동맹, 대미 투자 압박에 흔들려”

![‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판] ‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0311/20260311503585.jpg)

‘공소취소 거래설’ 진실은? [그림판]

![‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS] ‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0312/53_17732834157654_20260312501458.jpg)

‘절윤’ 결의에도 국힘 지지율 여전히 17% [NBS]

이스라엘, 이란 정권 붕괴 기대했지만…“환호가 좌절로”