48년간 전통 자수 이어온 김나미씨, 후배들과 전시회 준비하며 오늘도 ‘자수 삼매경’

▣ 사진·글 윤운식 기자 yws@hani.co.kr

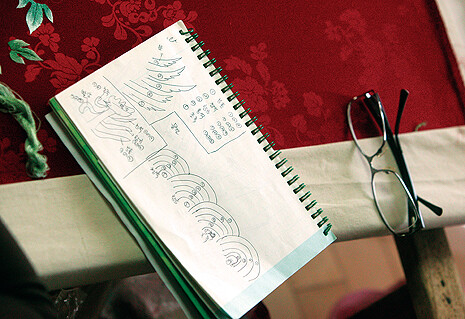

가느다란 바늘이 천 사이를 비집고 들어갔다 나오면서 오색의 실이 눌러앉는다. 언제 저 가는 실이 비단 실그림이 될까? 가는 세월이 걱정스럽지만 지난 48년을 그랬듯이 묵묵히 한땀 한땀 엮어가면 어느새 붉은 천 위로 새하얀 학이 우아한 날갯짓을 한다. 흐르는 냇물에 물고기가 헤엄친다. 화사한 꽃봉오리 사이로 나비가 날아든다. 힘찬 용이 하늘로 솟아오른다.

자수 명장 김나미(68)씨는 원래 패션디자이너가 꿈이었다. 학교에서 자수를 잘 놓던 김씨의 솜씨를 아까워한 고교 가사 선생님의 권유로 이 일을 시작했다. 막상 시작한 자수는 제2의 꿈이 되었다. 하루 2~3시간만 자면서 수를 놓고 우리 전통 자수의 특징과 색깔, 색감을 연구하기 위해 박물관과 사찰 등을 찾아다니며 고서적을 탐독해도 고되기는커녕 즐거웠다. 그런 김씨지만 천직이라 생각했던 자수를 포기하려 했던 때도 있었다. 70년대 ‘홍콩자수’와 ‘미싱자수’가 밀려오면서 경제적인 위기가 찾아왔을 때. 그보다 더 힘들었던 것은 자신의 작품을 진정한 작품으로 인정해주지 않았을 때였다.

“당시에 그림 그리는 친구들이 자기들이 색칠해준 대로 수를 놓는 게 무슨 작품이냐며 비아냥거렸어. 인내심을 가지고 버티긴 했는데, 인정 못 받는 게 너무 속상해서 혼자 엉엉 울었지. 그래서 난 지금도 윤곽선만 그린 그림에 내가 직접 바늘로 색깔을 입히지.”

칠십을 바라보는 나이에도 후배들에게 희망을 줄 수 있어 기쁘다는 김씨는 요즘 학교와 집을 오가며 후배들을 가르치기에 여념이 없다. 전통 자수의 아름다움을 알리기 위해 내년엔 후배들과 함께 전시회를 열 계획도 세우고 있다. 비단에 인내의 반백 년을 새겨온 김씨는 바늘을 고쳐잡으며 다시금 자수 삼매경에 빠져든다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

트럼프의 공습 ‘이란 정권교체’ 가능할까…중동 장기광역전 우려

트럼프, 이란 국민에 “우리 작전 끝나면 정부 장악하라”

“이란, 카타르·쿠웨이트·UAE·바레인 미군기지·예루살렘에 미사일”

범여권 주도 ‘사법 3법’ 완료…‘법원행정처 폐지’ 추가 입법 만지작

“하메네이 사망 가능성”…공식 확인은 아직

이스라엘, 이란 공격 시작…미국도 공격 참가

일본, 이제 ‘세계 5대 수출국’ 아니다…한국·이탈리아에 밀려나

미·이스라엘 작전명 ‘장엄한 분노’…“이슬람 공화국 체제 붕괴 목표”

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

장동혁 “2억 오피스텔 보러도 안 와…누구처럼 똘똘한 한 채 아니라”