대부분의 과학자는 부자가 될 수 없다. 현대의 과학자 대부분은 삶을 근근이 유지하기 위해 애쓸 뿐이다. 신기하게도 이들은 마치 성직자처럼 스스로를 돈에서 자유로운 존재로 규정해왔다. 성직자들까지 돈을 밝히는 시대에 말이다.

사회학자 로버트 머튼은 과학자 공동체를 하나의 사회제도로 분석했다. 그는 과학자 사회의 구조를 지탱하는 에토스(특성)로 보편주의, 공유주의, 이해관계 초월, 조직적 회의주의(진리의 절대성을 의심해 궁극적 판단을 하지 않는 태도) 등을 꼽았다. 하지만 과학사회학자 미트로프는 머튼 규범에 정확히 반하는 반규범이 동시에 존재하며, 반규범의 긍정적 측면이 있다고 주장한다.

머튼 규범의 퇴조예를 들어 과학자들은 공유주의의 반규범인 ‘비밀주의’를 통해 경쟁 그룹으로부터 연구의 비밀을 지킨다. 하지만 규범과 반규범 모두 과학이 대학이나 비영리 연구소라는 공간에서 수행되던 시절의 이야기다. 기업에서 수행되는 과학자의 규범은 대학의 그것과 같을 수 없다.

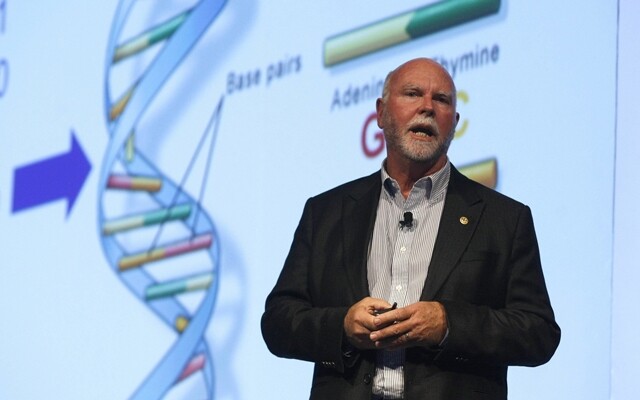

영국과학위원회는 과학자의 유형 중 하나로 ‘기업가 과학자’(Enter preuner Scientist)를 선정해, ‘스스로 기업을 설립하거나 운영하며 과학지식을 이용해 혁신을 만들어내는 사람’이라고 정의했다. 인간 유전체 해독 계획의 중심에 서 있는 크레이그 벤터야말로 기업가형 과학자의 모델이다.

벤터의 삶을 연구한 오혜진은, 벤터가 과학자 공동체에서는 자신을 기업가로 구별지으면서도 기업가 세계에서는 순수한 과학자의 규범을 강조했던, 독특한 경계인이었다고 말한다. 과학자 존 자이먼은, 머튼 규범이 대학에서 기업으로 옮겨갈 경우 독점적·국지적·권위적·상업적·전문적으로 변질되기 때문에 기업가 과학자의 규범을 전통적 과학자의 규범으로 이해해서는 안 된다고 했다.

오혜진 또한 벤터의 삶을 추적하면서, 과학자 사회가 연구비 불황에 직면할 때마다, 적극적으로 상업화에 동참해왔음을 증명한다. 즉 20세기 후반 과학은 상업화의 비가역적인 길에 들어섰고, 전통적 규범과 새로운 규범이 충돌하는 지점에서 다양한 잡종이 출현했다는 것이다. 벤터는 바로 그 역사적 귀결이다.

과학의 상업화는 20세기 초·중반 미국이라는 시공간에서 벌어진 대학의 상업화와 직결된다. 20세기 초반 대공황과 1970년대 불황이 시작되면서, 스탠퍼드대학을 시작으로 특허를 관리하는 독자적 기관이 대학 내에 들어선다. 이때부터 대학의 연구는 상업화하기 시작했다.

특히 기관특허협약(IPA·Institutional Patent Agreement)의 도입으로, 각 대학은 연방정부의 지원을 받아 개발한 특허의 지식재산권 소유를 양도받을 수 있었다. 이런 급작스러운 이행을 뒷받침한 논리는 ‘공유지의 비극’의 변주였다. 연방정부에 귀속된 지식재산권으로 인해 과학적 발견이 더 큰 이익을 창출할 기회를 놓치게 된다는 특허변호사의 논리가, 이 시기 특허 열풍의 지지대였던 것이다.

이 시기 샌프란시스코 캘리포니아대 교수였던 허버트 보이어가 설립한 생명공학회사 제넨테크의 성공은 ‘과학의 상업화’라는 외도가 생물학에서 정당화하는 계기로 작동했다. 제넨테크의 성공은, 생물학자도 부자가 될 수 있다는 희망이 널리 퍼진 계기가 된다. 실제 보이어의 재산은 500달러에서 3700만달러로 불어났다.

비슷한 시기, 한국에선 과학을 경제발전의 도구로 이용한 박정희 정권의 영향으로, 과학자들이 자신의 연구를 상업화하는 촌극이 벌어진다. 과학의 정치적 종속에 익숙한 한국 과학자들은, 미국의 기업가 과학자와 비슷한 방식으로 영리를 추구하면서도, 그런 규범의 일탈을 국가 발전 이념으로 정당화한다. 국가는 과학으로 경제발전을 추구하고, 자신의 연구는 그 원리를 따르기 때문에, 국민의 세금으로 진행된 연구로 자신의 이익을 추구하는 데 어떤 규범적 오류도 발견하지 못하는 것이다. 이 과정을 연구한 박희제의 말처럼, “과학은 국경이 없지만 과학자에게는 조국이 있다”는 황우석의 주장은, “특정 개인의 전략적 레토릭이기 이전에 이러한 역사적 맥락을 반영”한다.

황우석은 그의 연구에서 드러난 치명적 실수가 아니었다면 반드시 기업가형 과학자로 진화했을 것이다. 그가 학계에서 퇴출된 뒤 창업한 애완동물 복제 기업은, 그 예측이 허황된 게 아님을 알려준다. 우리는 황우석 사태에서 연구윤리와 생명윤리에 집중했지만, 실상 황우석 사태 이면에 놓인 위험성은, 과학자 공동체의 전통적 규범이 깨지고, 과학이 자본주의형 기업과 만나며 벌어지는 참극이었을지 모른다.

‘유전학의 혁명’이라는 크리스퍼 유전자가위(CRISPR/Cas9)를 둘러싼 특허 분쟁은, 엄청난 변호사비를 탕진하며 진흙탕 싸움으로 번지고 있다. 이 특허 분쟁의 정당성을 뒷받침하는 논리는, 머튼의 규범으로 설명할 수 없다. 이미 우리는 과학자가 자신의 발견에서 사적 이익을 취하는 것을 당연하게 여기는 시대에 살고 있기 때문이다.

‘공유지의 비극’과는 반대로, 당연히 공유해야 할 재산이 분할되고 사유화됨으로써 자원 활용에 문제가 생기는 ‘반공유지의 비극’도 있다. 남발되는 특허와 지식재산권, 통행세와 부동산 ‘알박기’ 등이 이에 해당한다. 생명공학의 경우, 유전자에 특허를 내려 했던 회사 셀레라(창립자 크레이그 벤터)의 시도나 유방암 유전자 BRCA 특허 소송 등이 해당한다.

비극이 있다면 희극도 있다. 공공재의 한계비용이 제로에 이를 경우, 누구나 그 정보를 활용해 공공재가 큰 발전을 이루게 된다. 인터넷의 다양한 디지털 정보와 위키백과, 자유 소프트웨어 운동 등이 그런 사례다. 크리스퍼를 둘러싼 분쟁 앞에, 비극 혹은 희극의 결말이 놓여 있다. 엄청난 크리스터 특허 분쟁에는 한국의 연구자 김진수와 그가 창업한 기업 툴젠도 얽혀 있다.

과학자도 부자가 될 수 있어야 한다. 하지만 부자가 되는 방식은 공정해야 한다. 과학자가 재벌처럼 편법으로 부를 축적한다면, 그를 처벌하는 것이 상식이다. 황우석 사태를 겪은 한국 과학자 공동체가, 과학의 공공성과 상업성 논쟁에서 어떤 반응을 보일지 지켜볼 일이다.

‘기업가와 순수과학자 사이에서: 수사를 통해 본 크레이그 벤터의 경계 작업’(Doctoral dissertation), 오혜진, 서울대학교 대학원, 2016년

‘20세기 대학연구의 상업화와 지적재산권 제도의 변화’, 이두갑, 환경생물, 2014년

‘생명공학의 등장과 발달에서 지적재산권과 공유지식의 역할’, 이두갑, 정책자료 1–50, 2009년

‘국가주도 과학의 상업화와 그 문화적 영향’, 박희제, 담론 201, 16(4), 5-31, 2013년

‘과학의 상업화와 과학자사회 규범 구조의 변화’, 박희제, 한국사회학, 40(4), 19-47, 2006년

‘유전자와 생명의 사유화, 그리고 반공유재의 비극’(The Anticommons: BRCA Gene Patenting Controversy in the United States), 이두갑, 과학기술학연구, 12(1), 1–43, 2012년

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

스케이트 날이 휘면 다시 펴서…아픈 누나 곁 엄마에게 메달 안긴 아이

이 대통령 “산골짜기 밭도 20만~30만원”…부동산 타깃 확대

‘800만원 샤넬백’…받은 김건희는 무죄, 전달한 전성배는 왜 유죄일까

트럼프 말리는 미 합참의장…“이란 공격하면 긴 전쟁 휘말린다”

‘계엄군 총구’ 안귀령 고발한 전한길·김현태…“탈취 시도” 억지 주장

멀쩡한 치킨 쌓아놓고…‘배민온리’에 처갓집 속타는 사연

몸에 피 한방울 없는 주검이 되어 돌아온 새 신랑

대출 연체 ‘5일’ 넘기지 말고…상환 힘들면 채무조정을

대전·충남 통합 불발되면, 강훈식은 어디로…

![[속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결 [속보] ‘공천헌금 1억 수수’ 강선우 체포안 가결](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0224/53_17719178646426_20260224503154.jpg)