지방자치의 미래는 시민이 모든 것을 주도하고 정부는 이를 돕는 형태가 아닐까. 미국 뉴욕주 로체스터시는 바로 시민이 정부와 함께, 혹은 정부보다 더 주도적으로 행정과 사회적 연대의 주도자가 되는 ‘시민 이니셔티브’의 전형을 보여주고 있다.

로체스터시의 핵심 산업이던 해운업과 철강업이 1970년대 이후 무너지면서 80년대까지 로체스터시 인구는 20%가 넘게 줄었고, 세수도 줄었다. 빈곤층으로 전락한 시민도 적지 않았다. 흑인 풀뿌리 운동가 출신으로 1994년 시장에 선출된 윌리엄 존슨은 로체스터시가 돌파구를 마련하려면 정치인과 관료만이 아니라 시민의 참여가 꼭 필요하다고 생각했다.

그는 먼저 시민이 쉽게 참여할 수 있도록 인구 20만 명인 도시를 10개 섹터로 나누고, 각 섹터에 시민이 주도하는 위원회를 구성했다. 이들 섹터위원회는 로체스터시를 새로 만드는 기초를 다지는 곳으로, 로체스터시의 ‘우리 동네를 키우는 이웃들’(NBN·Neighbors Building Neighborhood) 프로그램의 핵심이다.

섹터위원회는 6개월 동안 주민을 상대로 한 설문조사와 이해관계가 걸린 기관들의 의견 수렴, 마을총회 등을 통해 섹터별 도시재생계획을 수립한다. 시 정부와 의회는 10개 섹터의 계획을 바탕으로 시의 종합재생계획을 확정한다. 이후 1년6개월 동안 섹터위원회가 해당 지역의 사업을 주도하고 시정부는 예산 등을 지원한다. 그 결과물이 빈민촌 아이들의 학력 신장을 위한 차터스쿨(자율형 공립학교), 주민의 쉼터가 되는 수십 개의 작은 공원, 주민이 참여하는 동네 축제 등이다.

섹터위원회가 일군 또 다른 성과는 일종의 비영리 사회적 기업인 ‘지역개발조합’(Community Development Corporation) 5개를 만들어 스스로 고용과 수익을 창출한 것이다. 버려진 집을 리모델링해 되팔았고, 외부 투자를 유치해 커피숍·상가·호텔·극장 등도 건립했다. 가장 가난한 동네인 ‘섹터 10’에서는 주민들이 ‘호구지책’으로 시작한 소박한 도시농업이 확대돼 농업센터, 피크닉 시설, 유기농산물 판매대까지 갖춘 도시농장으로 성장하기도 했다. 사업성을 인정받아 켈로그 재단으로부터 100만달러를 지원받게 된 것이다.

이 모든 것을 시민이 주인이 되어 해냈다. 지난 10년만 보더라도 3회의 NBN 프로그램을 통해 시민이 직접 만든 1665개 도시재생계획 중 77%가 달성됐다. 그 가운데 80%는 시정부가 아닌 섹터위원회가 주도했다. 주민 700명이 섹터위원회에 참여했고, 실행 과정에는 자원봉사자 7천 명을 비롯해 시민단체·기업·대학·병원이 동참했다. 예산 가운데 30%는 시정부가 지원했지만, 나머지는 주민 스스로 기부 프로그램을 개발하고 외부 투자를 유치해 충당했다. 섹터위원회가 가히 ‘시민이 주도하는 자치정부’ 역할을 한 셈이다. 섹터위원회와 NBN은 미국의 가장 성공적인 민주적 거버넌스(민관 협치) 사례로 인정받아 2003년 미국 시장협의회에서 로체스터시에 ‘살기 좋은 도시상’을 주기도 했다. 또한 지난 10년 동안 인구 감소도 5~6% 수준에 그칠 것으로 예상된다(미국은 10년 단위로 인구통계를 내는데, 2000년대 통계는 아직 발표되지 않았다).

시민이 자신의 권한을 정치인들이 대의해주는 데서 만족하지 않고, 정치와 행정에 직접 참여하는 진짜 민주주의는 가능하다. 굵직한 사회복지는 정부가 책임지되 시민과 시민의 관계망은 커뮤니티 안에서 자발적으로 만들어지는 것이 진짜 사회적 연대다. 대한민국의 미래는 그렇게 디자인해야 하지 않을까.

정보연 서울 도봉시민회 대표

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

민주 신영대·이병진 의원직 상실…판 커지는 6·3 지방선거

![말해놓고 웃음 터진 윤석열…“계엄 역풍 경고도 안 해주고!” [영상] 말해놓고 웃음 터진 윤석열…“계엄 역풍 경고도 안 해주고!” [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0108/53_17678399102847_20260108501573.jpg)

말해놓고 웃음 터진 윤석열…“계엄 역풍 경고도 안 해주고!” [영상]

주말 ‘얼음장 공기’ 내려온다…최대 5㎝ 폭설

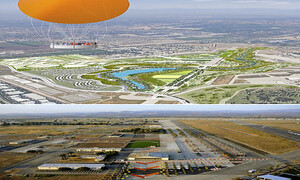

용인 반도체 산단, 옮긴다면 어디로?

수혜자는 오직 박근혜뿐…유영하, ‘대통령 예우 회복법’ 발의

“전교조 합법화 이끈 투쟁 지도자…그에 앞서 진정한 교사”

제주항공 참사, 콘크리트 둔덕 없었으면 다 살 수 있었다

![[단독] 시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…‘황남빵’ 답례로 사과·곶감 [단독] 시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…‘황남빵’ 답례로 사과·곶감](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0107/53_17677974286315_20260107503909.jpg)

[단독] 시진핑, 이 대통령에 전기자전거 선물…‘황남빵’ 답례로 사과·곶감

‘내란 부역’ 방첩사 78년 만에 해체된다

![이 대통령 지지율 61%…한-중 ‘거리두기’ 48%-‘우호’ 46% 팽팽 [NBS] 이 대통령 지지율 61%…한-중 ‘거리두기’ 48%-‘우호’ 46% 팽팽 [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0108/53_17678411223057_20260108501615.jpg)

이 대통령 지지율 61%…한-중 ‘거리두기’ 48%-‘우호’ 46% 팽팽 [NBS]

![마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책] 마침내 극우에 표 던진, 공장노동자 내 어머니 [21이 추천하는 새 책]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2026/0102/20260102502102.jpg)