“왜 그렇게 오래된 생각을 고수하는 거죠? 아까 설명해준 가부장적 사고는 수천 년이나 되었잖아요?

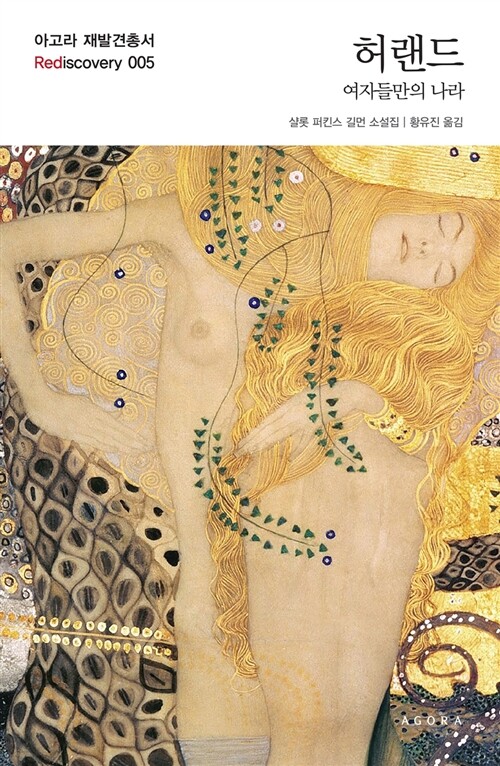

-샬럿 퍼킨스 길먼 지음, <허랜드>, 권진아 옮김, 아르테 펴냄, 186쪽, 2020년

이런저런 일로 마음이 번잡하다. 읽히지 않는 두꺼운 책을 덮고 짧은 단편집을 꺼내 든다. 영미 작가들의 작품을 모은 <그녀들의 이야기>. 첫 이야기부터 흥미진진하다. 특히 샬럿 퍼킨스 길먼의 ‘변심’(Turned)은 통쾌한 반전으로 가슴속 미세먼지를 날려버린다. 예전에 그의 대표작 ‘누런 벽지’를 읽었을 땐 가부장적 억압에 미쳐가는 여성을 보며 암담한 느낌이었는데 이 작품은 다르다. 그의 또 다른 작품은 어떤지 궁금하다. 장편 <허랜드>가 눈에 띈다. <이갈리아의 딸들> 같은 여성주의 소설에 영향을 준 페미니즘 유토피아 소설의 고전이란다. 호기심이 동한다.

이야기는 미국 청년 세 명이 여자들만 사는 나라, 허랜드(Herland)를 찾아가는 것으로 시작한다. 그들은 “완벽한 도로”, 능률적으로 관리된 “천국 같은 나라”를 보고 남자의 존재를 확신한다. 하지만 지난 2천 년간 이 나라에 남자는 한 명도 없었단다. 그럼 아이는 어떻게? 아버지 없이 어머니 혼자 낳지요. 세 남자가 “처녀출산”이라며 놀라자 허랜드 사람이 되묻는다. “처녀는 뭐죠? 수컷에게도 해당되는 말인가요? 그리고 아버지에게서만 태어나는 생물도 있어요?”

하하하, 절묘한 비틀기에 웃음이 터진다. 여자 혼자 아이를 낳는다니 말도 안 된다는 상상이라 할지 모른다. 한데 말도 안 되는 그 상상이 지난 2천여 년간 신앙이란 이름으로 유지되며 처녀출산이라는 ‘말도 안 되는 말’까지 만들어낸 걸 생각해보라. 상상은 웃기기라도 하지만 현실은 웃기지도 않는다.

길먼은 ‘허랜드’를 통해 이 웃기지도 않는 현실을 풍자한다. 허랜드에는 남자 외에도 없는 것이 많아서, “전쟁이 없었고 왕도 사제도 귀족도 없었다”. 소음 공해도 가축도 없으며 무엇보다 경쟁이 없었다. 그들 모두는 “자매였고 협력을 통해 함께 성장했다”. 남자들은 “경쟁이야말로 노동의 원동력”이라고 역설하지만 그들은 이해하지 못한다. 허랜드는, 어머니가 경쟁이 없어도 자식을 위해 일하듯이 서로를 위해 일하는 게 즐거워서 일하는 사회였으므로.

“모든 사람이 어머니가 되거나 어머니가 될” 허랜드에서 모성은 최고의 가치며 아이는 가장 소중한 존재다. 하지만 가족도 없고 성(姓)을 물려주는 일도 없는 이곳의 모성은, 제 아이, 제 가정에 갇힌 기존 사회의 모성과는 전혀 다르다. 생명을 살리는 모성애는 자매애와 결합해, 페미니즘과 사회주의가 결합한 공동체 사회를 낳는다. 그것이 바로 지난 세기의 작가가 꿈꾼 유토피아다.

안타깝게도 이 유토피아에는 당대에 유행한 우생학이 그림자를 드리우고 있다. 빼어난 지성과 재기발랄한 상상을 가진 작가도 시대적 한계에서 아주 자유롭지는 못했던 것이다. 하지만 1915년 그가 풍자했던 가부장 사회의 모순이 지금도 여전하니 작가의 한계를 운운하기도 민망하다. 100년 전 그는 새로운 상상으로 시대를 넘으려 애썼건만 우리는 아직도 그 한계 안에 머물러 있으니 말이다.

<허랜드>를 읽고 다시 ‘누런 벽지’를 읽는다. 결말이 다르게 읽힌다. 집안에 가만있으라는 처방에 미쳐버린 여자가 아니라, 미칠 지경이 되어서도 쓰러진 남자를 타고 넘어 탈출을 시도하는 여자가 보인다. 자신의 삶에서처럼 작품에서도 끝까지 이상을 추구한 샬럿 퍼킨스 길먼. 그가 말한다. 일어나, 다시 시작해.

김이경 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

윤 ‘내로남불’ 인사 패싱…4년 전 추미애에 “검찰청법 위반” 반발하더니

![[사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가 [사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/resize/test/child/2024/0514/53_17156790618991_20240514503359.jpg)

[사설] 김건희 수사지휘부 전원 교체, 윤 대통령 무엇이 두려운가

‘비윤 일색’ 국힘 전당대회…쪼그라든 ‘윤심’ 주요 변수 될까

트로트 가수 김호중, 택시 ‘뺑소니’…운전자 바꿔치기 의혹도

지난해 여름 덥다덥다 했더니…네이처 “2천년 만에 가장 더웠다”

검찰-대통령실 2차 ‘김건희 충돌’ 가능성…총장 “수사는 수사”

‘헐값 매각’ 피할 시간 번 네이버…‘라인 넘겨라’ 일 압박 이어질 듯

“‘한가인 대신 조수빈’ 외압 안 먹히자…KBS, ‘역사저널’ 아예 폐지”

윤석열 검찰총장이 했던 말 돌려줬다…‘김건희 방탄 인사’ 비판 봇물

‘윤 탄핵행 급행열차’ 암시한 이준석 “검찰 인사, 마지막 몸부림”

![[여자의 문장] 오늘은 남은 날들의 첫날](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1226/53_16089104864529_3816089104598297.jpg)

![[여자의 문장] 지금 내 옆에 한 역사가 있구나](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1205/53_16071542872292_5316071542603478.jpg)

![[여자의 문장] 긴즈버그가 살아 있다면](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1107/53_16046788066306_4016046787948322.jpg)

![[여자의 문장] 이이효재 선생님의 사랑 덕분에](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1016/53_16028376100073_3316028375771239.jpg)

![[여자의 문장] ‘말해야 알지’에서 ‘말하면 뭐 해’로](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0918/53_16004060688722_7416004050542492.jpg)

![[여자의 문장] 온몸이 담덩어리였던 여자](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0831/53_15988548501725_9015988548343815.jpg)

![[여자의 문장] 끝까지 사는 것, 내 의무이고 책임](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0724/53_15955930226408_1815955929999131.jpg)