“얻고 싶었던 것을 얻었고 가고 싶었던 곳을 찾아가는 지금, 나는 그토록 갈망했던, 제 한 몸을 불살랐으나 결국 얻지 못하고 찾지 못한 채 중원에 묻힌 수많은 영혼들을 생각해야 한다. 그들을 대신해 조국에 가서 보고해야만 한다. 싸웠노라고, 조국을 위해 싸웠노라고. 나는 아들의 손을 움켜쥐었다. 그리고 손끝으로 말해주었다. 조국이 무엇인지 모를 때에는 그것을 위해 죽은 사람들을 생각해보라고. 그러면 조국이 무엇인지 알게 된다고. ”-정정화, <장강일기>, 255쪽, 학민사, 1998년

지난겨울 미술가 윤석남 선생님이 여성 독립운동가를 주제로 공동 작업을 하자고 제안하셨다. 역사학을 전공했으니 잘 알 거라 믿으신 건데, 솔직히 여성 독립운동가에 대해선 한 번도 관심을 가진 적이 없었다. 당연히 아는 것도 없었다. 그래도 “네” 했다. 경애하는 인생 선배와 함께하는 소중한 기회였고, 믿음에 조금이나마 보답하고 싶었다.

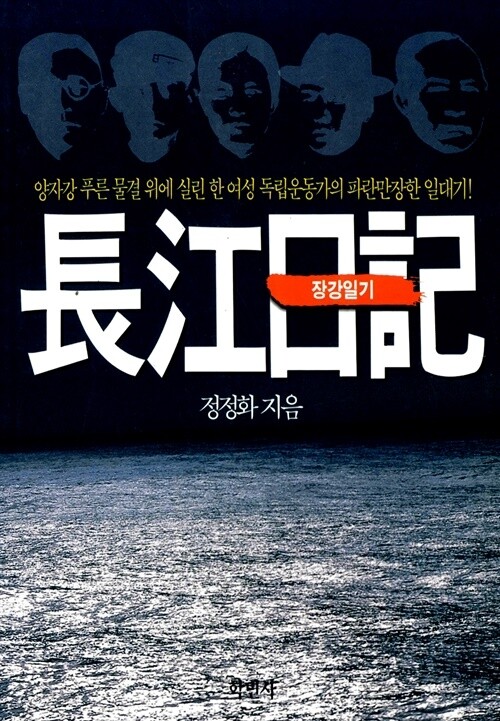

처음엔 자료가 부족하고 그마저도 몇 사람에게 집중되어, 뭘 할 수 있을까 심란했다. 유관순이나 김마리아 같은 불굴의 인물, 직접 총을 들고 나선 당찬 투사들이 몇 있기는 했지만 대개는 누구의 아내 누구의 어머니였다. 한술 더 떠 ‘임시정부의 안주인’ ‘임정의 며느리’로 불린 이도 있었다. 항일 비밀결사 대동단의 총재이자 임정 고문을 지낸 김가진의 며느리 정정화가 바로 그였다. 전통적인 성역할을 벗어난 여성 투사를 찾던 나는 별 매력을 느끼지 못했다. 그래도 당시를 증언한 자료가 워낙 부족했으므로 그가 쓴 회고록 <장강일기>를 찾아 읽었다.

머리말을 읽는데 소름이 돋았다. 문장엔 사람이 드러나는 법. 겸허하되 엄정한 그의 문장은 내가 찾던 사람이 바로 그임을 말해주었다. 강하면서 부드럽고 소탈하면서 견결한, 내가 그리던 여성 스승. 책을 다 읽고 나는 고개를 숙였다. 고맙습니다, 정정화 선생님. 이렇게 살아주셔서 고맙고 이렇게 기록을 남겨주셔서 감사합니다.

<장강일기>를 쓸 때 그는 잘못된 백내장 수술로 한쪽 눈을 실명한 여든여덟 노인이었다. 이렇게 말하면 한숨과 눈물로 얼룩진 서러운 옛이야기를 떠올릴지 모르나 천만의 말씀이다. 나라면 울고 걱정하고 원망하다 기진해 쓰러졌을 상황에서도 그는 의연하다. 스물한 살에 홀로 중국 상하이행을 결행할 때도 그랬고, 임정의 자금을 구하러 단신으로 국내에 잠입할 때도 그랬고, 해방된 조국에서 남편과 생이별했을 때도 그랬다. 임정에서 용감하기로 첫째가던 내무장 조완구가, “정정화는 온몸이 담(膽)덩어리”라고 감탄했을 만큼 그는 담대했다.

대담부적(大膽不敵), 적을 적으로 여기지 않을 만큼 담이 크다는 말이다. 정정화가 그렇다. 부당하고 힘들어도 그는 자기연민에 사로잡혀 남 탓을 하기보다 자신이 할 수 있는 최선을 다했다. 여자라고 공부를 못하게 한 아버지를 원망하는 대신 어깨너머로 한학을 익혔고, 임정의 부엌살림부터 병시중까지 온갖 뒷바라지로 고단할 때도 틈틈이 영어와 중국어를 배우고 국제 정세를 공부하며 세상 보는 눈을 키웠다. 그리고 늘 사소한 차이보다 대의를 생각했다. 김구를 따르고 임정과 평생을 함께했지만, 그는 김구가 벗어나지 못한 이념의 벽을 넘어 김원봉 같은 이들과의 좌우합작을 추구했다. 유일한 적 일제 군국주의를 무너뜨리려면 차이보다 연대가 중요하다고 믿었기에.

이념을 이유로 분열한 독립운동가들이 이 담대한 여성의 식견을 가졌더라면 우리 현대사는 달라졌을 텐데, 하고 혀를 차다가 그만 입을 닫았다. 그라면 조상 탓을 하는 대신 물었을 것이니, 지금 나는 무엇을 해야 하는가?

김이경 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘자두농사 청년’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

후쿠시마 농어·가자미…오염수 방류 뒤 ‘세슘137’ 껑충 뛰었다

‘도로 친윤’ 국힘…이철규 원내대표 밀며 “욕먹어도 단일대오”

“세빛섬 ‘눈덩이 적자’ 잊었나”…오세훈, 한강 토건사업 또?

민희진, 1년 전 “어도어는 내 음악·사업 위한 회사” 인터뷰 재조명

‘학생인권조례’ 결국 충남이 처음 폐지했다…국힘, 가결 주도

의대교수 집단휴진에 암환자들 “죽음 선고하나” 절규

![[사설] 세수 비상인데, 민생토론회 약속 이행이 우선이라니 [사설] 세수 비상인데, 민생토론회 약속 이행이 우선이라니](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0423/53_17138642179283_20240423503260.jpg)

[사설] 세수 비상인데, 민생토론회 약속 이행이 우선이라니

‘빅5’ 병원, 주1회 휴진 대열 서나…서울대·아산병원 첫 줄에

이재명 “채상병 특검 수용” 공개 압박…‘윤-이 회담’ 최대 화두 됐다

![[여자의 문장] 오늘은 남은 날들의 첫날](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1226/53_16089104864529_3816089104598297.jpg)

![[여자의 문장] 지금 내 옆에 한 역사가 있구나](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1205/53_16071542872292_5316071542603478.jpg)

![[여자의 문장] 긴즈버그가 살아 있다면](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1107/53_16046788066306_4016046787948322.jpg)

![[여자의 문장] 이이효재 선생님의 사랑 덕분에](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1016/53_16028376100073_3316028375771239.jpg)

![[여자의 문장] ‘말해야 알지’에서 ‘말하면 뭐 해’로](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0918/53_16004060688722_7416004050542492.jpg)

![[여자의 문장] 끝까지 사는 것, 내 의무이고 책임](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/0724/53_15955930226408_1815955929999131.jpg)