기사목록

한가위, 함께 읽는 페미니즘▶바로가기

책 읽는 우리는 연결된다▶바로가기

이토록 재미있는 페미니즘▶바로가기

여성들만의 이념이 아니다▶바로가기

아들과 ‘성적 대화’ 하나요?▶바로가기

여자는 분홍 공책, 남자는 파랑 공책?▶바로가기

시대를 앞서간 페미니스트▶바로가기

‘김지영들’의 목소리▶바로가기

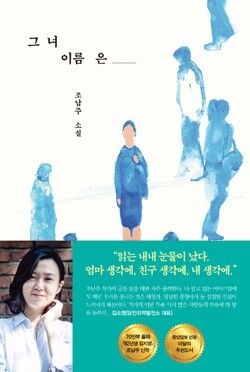

<그녀 이름은> 조남주 지음/다산책방 펴냄/1만4500원

육아휴직을 하기로 했다. 동료들이 “축하한다”고 했다(“좋겠다”는 말이 더 많았다). ‘육아’보다 ‘휴직’에 방점을 찍은 듯했다. 이유는 간단하다. 남편이라, 남자니까 그랬을 것이다. 천방지축 다섯 살 남자아이를 돌보는 전업주부에게 “축하한다”고 하지 않을 테니. “주부라서 좋겠다”라는 말은 더더욱. 어느 순간, 웃어넘기는 자신을 봤다. 환송사에 기분 나쁘지 ‘못’했다. 왜 그랬을까. 무심코 ‘적당히 못해도 된다’고 생각했던 것일까. 덕담한 걸 그리 예민할 게 있느냐고? 아니, 더 예민해야 한다.

페미니즘 앞에서 머뭇거리던 사람(특히 남성), 나름 올바르다고 생각하고 살아왔는데 요즘 들어 ‘젠더 감수성’이라는 말에 주눅 들어 있는 사람(바로 저예요), 더 이상 주변 사람 괴롭히지 말고 조남주의 소설 을 펴자. 고입 준비를 하던 시절 한줄 한줄 밑줄 그으며 외웠던 ‘필승 17년간 고입고사 총정리’의 페미니즘 판이 나왔다. 결혼부터 출산, 양육, 가사 분담, 이혼 등 지난한 삶은 기본이다.

“페미니즘은 여기도 있소!”가족, 직장부터 파업, 촛불집회까지 지난 몇 년이 각각의 인물 안에 하나의 이야기처럼 녹아 있다. 새롭지는 않다. 알고 있어 더 불편하게 느껴질 수 있다. 그런 점에서 전작 과 같은 맥락에 있다. 다른 점이라면 곳곳의 ‘김지영들’이 너 나 할 것 없이 “페미니즘은 여기도 있소!”라고 손을 든다. 그 속에서 ‘김지영들’은 무심하고 무분별한 남편을 보며 “눈치가 없을 수 있는 것도 권력”이라 지적하고, 최소한의 안전조차 보장받지 못하는 사회를 향해 “돈이 없는 게 그저 조금 아쉬운 일이 아니라 생존을 위협받는 일”이라고 호소한다. 여기서 멈추지 않는다. “누구의 아내, 누구의 며느리, 누구의 엄마가 되지 말 것. 나는 내 모습 그대로 살아갈 것”이라 다짐하고, “조용히 덮고 넘어간 두 번째 사람이 되고 싶지는 않다”고 선언한다.

연대는 멈추지 않는다하지만 그게 어디 쉽나. “배우고 외웠던 내용이 현실과 이어지지 않”을 것이고, “그깟 커피 한잔”을 당분간 더 타야 할 수도 있다. 누군가는 “벼랑 끝으로 몰리”는 기분을 안고 살고, “울 아버지 딸, 당신 아내, 애들 엄마, 그리고 수빈이 할머니가 됐어. 내 인생은 어디에 있을까”라고 고백하기도 한다. 현실이 만만치 않은 게 어제오늘 일이었나. “요즘 젊은이들은 내가 행복하고 내가 잘사는 것이 중요해서 애 낳는 것을 꺼리는 것 같다”는 보수 야당 정치인의 말 정도로 좌절하거나 분노할 겨를이 없다.

‘김지영들’은 분화한다. 휴대전화 바탕에 “우리는 연결될수록 강하다”고 새겨넣는 대학생이나 “손주들이 살아갈 이 땅에 사드를 남겨줄 수는 없다”는 경북 성주에 사는 할머니, “누구는 더 힘들고 덜 힘들고 하는 것 없이 공평하게 일하면 좋겠다”는 국회 청소노동자, “여성의 일을 임시와 보조 업무로 제한하지 않으려는 싸움. 나는 여전히 젊고 아직 싸움은 끝나지 않았다”고 말하는 KTX 여승무원, 각자의 자리에서 깨닫고 손을 맞잡는다. ‘김지영들’은 가족이고, 친구면서, 이웃이다. 그리고 나다.

하어영 기자 haha@hani.co.kr전화신청▶ 1566-9595 (월납 가능)

인터넷신청▶ http://bit.ly/1HZ0DmD

카톡 선물하기▶ http://bit.ly/1UELpok

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

보수 논객들도 “이재명 처음부터 무죄” “윤석열 거짓말은?”

“승복하자” 다음날 “판사 성향이”...이재명 무죄에 국힘 ‘본색’

![영남 산불 피해면적 서울 절반 넘어…이재민 1만8천명 [영상] 영남 산불 피해면적 서울 절반 넘어…이재민 1만8천명 [영상]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0327/53_17430340747008_20250327500426.jpg)

영남 산불 피해면적 서울 절반 넘어…이재민 1만8천명 [영상]

‘입시비리’ 혐의 조민, 항소심서 “공소권 남용” 주장

경북 북부 산불피해 ‘역대 최대’…아쉬운 비, ‘5㎜ 미만’ 예보

심우정 총장 재산 121억…1년 새 37억 늘어

‘20대 혜은이’의 귀환, 논산 딸기축제로 홍보대사 데뷔

이정섭 검사, 처남·지인 수사정보 무단 조회…3년 연속 대기업 접대도

이진숙, EBS 사장에 ‘사랑하는 후배 신동호’ 임명…노사 반발

전한길 자살 못 하게 잡은 절친 “쓰레기…잘못 말해주는 게 친구니까”