참사는 되풀이되고, 차별도 되풀이된다. 10여 년의 시간이 흘러도 참사와 차별은 죽음을 매개로 얽히며 참혹을 키운다.

2003년 대구 지하철 사고 때 중앙로역을 청소하던 여성 청소노동자 3명이 사망했다. 2월22일 치러진 그들의 장례식은 대구지하철공사의 무관심 속에서 적막했다. 비정규직 청소용역이라는 이유로 그들의 가난한 죽음은 지하철공사 직원들의 장례식에도 끼지 못했다. 이틀 전 공사 직원들의 장례식이 회사 관계자와 취재진으로 북적였던 것과는 크게 달랐다. 용역회사 사장이 5만원씩 조의금을 보낸 게 전부였다. 세 사람은 하루 2교대로 8시간씩 일하며 한 달에 월급 60만원을 받았다.

단원고 학생과 비슷한 또래의 이들

11년이 지나 2014년이 됐다. 세월호 참사에서도 죽음은 차별받았다. 동일 노동의 가치가 동일하게 계산되지 않는 사회에서 사람의 죽음도 동일한 죽음이 아니었다. 차별은 꼭 닮았다.

세월호 선사 청해진해운이 사고로 숨진 아르바이트 노동자 2명의 장례비 지원을 거부했다. 정식 승무원들의 장례 비용은 모두 회사가 냈다. 방아무개(20)씨와 이아무개(19)씨의 빈소는 청해진해운 사망 승무원들과 별도의 장소(인천 가천대길병원)에 마련됐다. 목 놓아 울던 부모는 두 번 울어야 했다. 정식 승무원도 일반 승객도 아닌 아들의 죽음에 숨죽여 울던 부모는 청해진해운의 냉혹한 방침에 울분을 토했다.

아르바이트 노동자들(두 사람 포함 4명)은 살아서도 죽어서도 승무원이 아니었다. 그들은 수사본부와 사고대책본부가 파악한 승무원 명단에서도 누락됐었다. 그들은 세월호 식당에서 배식을 하거나 매점을 운영하고 밤엔 갑판 순찰을 돌기도 했다. 단원고 학생들과 비슷한 또래인 이들은 군 입대에 앞서 용돈을 벌겠다며 세월호에 올랐다. 2박3일 동안 일하고 11만7천원을 받기로 했다.

방씨는 세월호에서 불꽃놀이 아르바이트 노동자로 일하며 연인과 승객들의 탈출을 돕다 사망한 김기웅(28)씨의 이종사촌 동생이었다. 형의 소개로 일을 하게 된 그는 이씨 등 자신의 친한 친구 3명과 함께 배를 탔다. 발인 전날인 4월30일은 그의 생일이었다. 부모는 아들의 영정에 미역국과 생일 케이크를 올렸다.

청해진해운의 외면으로 우선 인천시가 병원에 장례비 지급보증을 한 상태다. 국민적 애도 행렬 속에도 쉽게 끼지 못한 두 사람은 불안한 신분 때문에 보상금 협상에서도 소외될 수 있다는 우려가 나온다.

정부도 소극적 자세를 보이고 있다. ‘정부가 두 사람의 선원 신분을 인정해주기로 했다’는 한 언론의 보도를 두고 해양수산부는 5월2일 “결정한 바 없다”고 밝혔다. 해수부는 “아르바이트생의 정확한 근로계약 내용과 담당한 업무를 고려해 판단해야 할 사항으로 아직 검토 중에 있다”고만 했다.

보상금 협상에서 소외될 수도

청해진해운의 장례비 지원 거부를 두고 조사에 나섰던 국가인권위원회는 인천시가 지급보증을 했다는 점을 들어 긴급구제를 하지 않기로 결정했다. 청해진해운의 인권차별 문제는 계속 조사한다는 방침이다.

알바노조는 “세월호 참사 과정에서 목숨을 잃은 알바 노동자가 최저임금도 받지 못한 채 일하고 있었다는 사실, 참사 2주가 지나기까지 탑승자 명단에 포함되어 있는지조차 아무도 몰랐다는 사실은 알바들의 현실을 고스란히 반영한 사건”이라며 분노했다.

이문영 기자 moon0@hani.co.kr

1010호 주요 기사

• [표지이야기] 가만있지 마라

• [표지이야기] ‘짐이 곧 국가’ 다만 ‘국가 개조’에선 빠지겠소

• [표지이야기] 적어도, 김기춘·남재준·김장수

• [표지이야기] ‘음모론’이 믿을 만하다?

• [베이징 여자, 도쿄 여자, 방콕 여자] 기레기만들만 기자였어도

• [오은하의 ‘걱정 극장’] 해주면 되는 것을

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시 [단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652760315584_20251209503558.jpg)

[단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시

나경원, 법안과 무관 필리버스터 강행…우원식 의장, 마이크 껐다

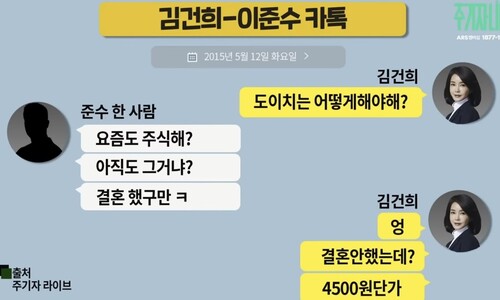

김건희 “도이치 어떡해?” 이준수 “결혼했구먼ㅋ” 카톡 공개

코스트코 ‘조립 PC’ 완판…배경엔 가성비 더해 AI 있었네

놀아라, 나이가 들수록 진심으로

![[단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’ [단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652647350405_20251209502925.jpg)

[단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’

아빠 곰은 회색곰, 엄마 곰은 북극곰…애기 곰은 ‘생태계 붕괴’ 상징

국힘 당무감사위, 한동훈 가족을 당원게시판 글 작성자로 사실상 특정

구리 ‘서울 편입’ 추진 본격화…시 “의회 요구 반영해 보완책 마련”

![[단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다 [단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17651431283233_20251207502130.jpg)

[단독] 통일교 ‘민주당 정치인 15명 지원’ 정황…특검은 수사 안 했다

![[단독] 키움 박준현 ‘학폭 아님’ 처분 뒤집혔다…충남교육청 “피해자에게 사과하라” [단독] 키움 박준현 ‘학폭 아님’ 처분 뒤집혔다…충남교육청 “피해자에게 사과하라”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652425593471_20251209500852.jpg)

![[단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스 [단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0815/53_17551955958001_20250814504074.jpg)