영국 런던 피커딜리광장에 방탄소년단(BTS)의 광고가 상영되고 있다. 연합뉴스

한국 드라마가 없었으면 코로나19로 갇혀 지내는 이 시간을 어떻게 보냈을까 싶다. 지난 1년은 정주행한 드라마 순서로 정리될 판이다. 넷플릭스는 방문 흔적을 놓치지 않고 자꾸만 ‘취향 저격’ 볼거리를 내밀었고, 나는 번번이 그 유혹에 넘어갔다. 영국에서 한국 드라마를 이렇게 쉽게 볼 수 있는 건 K드라마의 성공 덕분이다.

우리가 영국 생활을 시작한 5년 전에도 K자를 앞에 붙인 음악, 드라마, 화장품을 아는 이를 쉽게 만날 수 있었다. K문화는 특히 젊은이 사이에서 인기가 많았다. 중학교에 들어간 큰아이 애린은 한동안 쉬는 시간과 점심시간을 미술실에서 혼자 그림을 그리며 보냈다. 어느 날 한 여학생이 슬그머니 다가오더니 목소리를 낮게 깔고 물었다. “너도 ‘아미’니?”

그 아이 휴대전화 뒷면에는 BTS(방탄소년단) 스티커가 붙어 있었다. 아미(BTS 팬클럽)는 전세계 어디에나 점조직처럼 퍼져 있다. 2018년과 2019년에 BTS가 런던에서 공연했을 때는, 결석하고 공연장에 간 학생이 애들 학교에 대여섯 명이나 됐다. 나는 이 인기가 자랑스럽고, 이 열풍이 뿌듯했다.

관심은 바뀐다. K팝을 좋아하던 애린은 곧 프로그레시브록과 스윙재즈를 들었고, 린아는 온갖 장르의 영화에 빠졌다. 그래도 영국 아이들은 한국에서 온 이 애들과 K팝과 K드라마 얘기만 하고 싶어 했다. 아니 그 얘기를 하고 싶은 아이들이 주로 곁에 왔다고 하는 편이 정확하겠다. 그게 점점 불편해지기 시작했다.

“그래도 한국에 관심 있고 한국을 좋아하는 애들이 있는 건 고마운 일 아니야?” (나는 왜 자꾸 ‘고맙다’고 말할까? 대체 누구에게?) 애린이 말했다. “그렇긴 한데, 얘들은 내가 ‘한국인이기 때문에’ 다가오는 거잖아. 그건 한국 사람을 만나고 싶은 거지 나를 만나고 싶은 게 아닌 것 같아. 물론 내가 한국인인 것은 맞는데, 나는 그것 말고도 다른 특징이 많잖아. 다른 데도 관심이 많은데 그건 궁금해하지 않아. 그리고 ‘한국인은 다 K팝을 듣고 K드라마를 본다’고 생각하는 것도 지나친 일반화인 것 같아. 개인은 다 다르잖아. 근데 ‘한국인이면 이럴 거다’라는 어떤 틀을 만들고, 나를 거기에 맞춰서만 보는 것 같아서 그게 싫어.”

K팝이 소비되는 방식도 불편할 때가 있다고 했다. 친구 A는 자기가 좋아하는 남자 아이돌을 이야기하면서 늘 “귀엽다”는 표현을 쓴다. “너무 귀엽지 않니? 눈도 작고 손도 작아. 아기 같아.” K팝 보이밴드는 귀엽고, 중성적이고(나아가 무성적이고), 밝고, 단정한 소년 이미지를 가진 경우가 많다. 그렇게 마케팅했으니 팬들이 그렇게 생각하는 것은 당연하다. 그래도 백인 친구가 그들을 자꾸 어린아이처럼 표현하는 것이 거슬렸다. 온라인에도 이들이 얼마나 ‘귀여운지’ 감탄하는 댓글이 넘쳐나는데, 그걸 읽을 때마다 괜히 속상해 뮤지션으로서 그들의 노력과 역량을 존중하는 댓글을 자꾸 찾아봤다.

한국인의 ‘새로운 스테레오타입(전형)’에 대해서도 우려했다. “한국에 사는 사람들이야 한국 남자가 다 아이돌 같지 않다는 것을 알지만, 외국에서는 한국인에 대해 어떤 허상이 유통되는 것 같아. 그래서 한국 남자, 나아가서 동양 남자와 사귀고 싶어 하는 서양인이 많아졌어. 나는 어떤 집단에 대한 스테레오타입은 그게 긍정적인 것이라도 위험하다고 생각해. 그건 어차피 다 타인의 시선이잖아.”

린아도 거들었다. “우리 학교에도 코리아부(Koreaboo)들이 있는데, 진짜 좀 이상해.” 한국인이 아닌데 한국인처럼 말하고 화장하고 행동하는 일부 극성 팬을 ‘코리아부’라고 부른다. “그게 어때서? 좋아하면 따라 하고 싶은 게 당연하지 않나?” 내 말에 아이는 열변을 토했다.

“나는 인종적 소수자의 외형적 특징, 말투, 몸짓에 집착하고 흉내 내는 것 자체가 인종주의라고 생각해. 백인이 인종차별 역사를 무시하고 흑인 얼굴로 분장하는 ‘블랙페이스’(Blackface)가 인종주의적 모욕이 되는 것처럼, 서양 사람이 한국인처럼, 아시아인처럼 꾸미는 것도 조심해야 해. 예를 들어 작년에 영화배우 메건 폭스, 모델 켄들 제너, 벨라 하디드가 동양인처럼 눈꼬리가 길게 올라간 ‘여우 눈’으로 화장해서 유행됐단 말이야. 그런데 아시아인은 바로 그 눈 때문에 오랫동안 ‘칭총’이라는 놀림을 받아왔거든. 어떤 신체적인 특징은 억압과 차별의 상징이잖아. 그런데 그 배경에 대한 이해나 반성 없이 그냥 취향처럼 즐기면 안 되지. 그리고 유색인종의 신체 특징이 ‘백인의 해석에 따라’ 놀림이 될 수도 칭찬이 될 수도 있다는 것 자체가 불평등한 파워를 보여주는 거라고 생각해. ‘코리아부’가 정말 한국을 사랑하면 단편적인 정보나 이미지만 가지고 기이하게 한국인 흉내를 내지 말고, 한국에 대해 겸손한 태도로 공부했으면 좋겠어.”

“나는 영국 사람들을 만날 때 내가 먼저 한국 사람이라 밝히고 한국에 대해 얘기하는 것을 좋아하는데 그게 문젠가?” 내 말에 아이들은 이렇게 대꾸했다.

“그건 엄마가 적극적으로 ‘선택’한 거잖아. 그건 괜찮지. 그런데 소수자의 경우 그가 누구인지를 다수자가 정하고 이름 붙이고 자기 시선으로 보는 일이 많잖아. 그건 잘못됐지.” “엄마는 주변화(marginalized)된 경험이 없어서 그래. 백인이 90% 이상인 학교에서 우리는 나를 구별하고 판단하는 미묘한 힘을 자주 느끼거든.”

아이들이 원하는 것은 결국 ‘내가 누구인지를 내가 정하고 나로 살고 싶다’는 것이었다. 간단하고 당연한 일인데 이걸 하게 해달라고 타인에게 요구하고 있다. 한국에서 만난 사람들이 생각났다. 한국의 초·중·고등학교에 다니는 14만 명의 이른바 ‘다문화’ 학생도, 한국에서 함께 사는 3만여 명의 ‘탈북자’도, 우리가 다양한 이름으로 함부로 묶어서 부르는 소수자도 자기가 누구인지 직접 말하기를 원할 거다. 말은 듣는 사람이 있어야 힘을 갖는다. 그 말에 귀 기울이는 사람이 많으면 좋겠다.

최근에 나는 JTBC의 <싱어게인>을 본다. 여러 면에서 이 프로그램이 좋은데, 특히 처음에 출연자가 자신을 소개하는 방식이 맘에 들었다. 무대에 선 이들이 “나는 ○○○ 가수다”라는 문장의 빈칸을 자신의 언어로 채워서 말했고, 사회자와 심사위원들은 잘 들었다. 근사했다.

이스트본(영국)=이향규 <후아유> 저자

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보 [속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652055373158_20251208503562.jpg)

[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보

![[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려 [속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652054819989_6717652054652736.jpg)

[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려

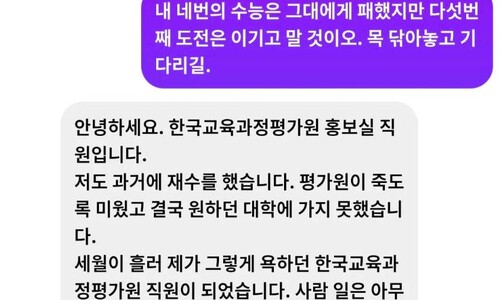

‘4수’ 망친 수험생 위로한 평가원 직원 “저도 평가원이 죽도록 미웠지만…”

오밤중 강진에 다카이치 당황한 기색 역력…“피해 최소화에 전력 지시”

![쿠팡, 갈팡질팡 [그림판] 쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1207/53_17651042890397_20251207502012.jpg)

쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]

“사법부 잘못했는데 대안 없이 반대만 하면…” 법관회의서 신중론도

“3분의2가 반대”…내란재판부법 우려 쏟아진 민주 의총

KTX-SRT 10년 만에 통합…비용 수백억 줄고 좌석도 늘어난다

박나래 활동 중단…“전 매니저와 오해는 풀었으나 제 불찰”

장수말벌 침에 목 뚫려도 ‘꿀꺽’…굶주린 논개구리에게는 ‘맛있는 간식’

![[시험과 답] 온라인교육, 플랫폼 뒤를 보라](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1121/53_16059615512259_1816059615385254.jpg)

![[시험과 답] 무능한데 야박하기까지](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1107/53_16046755141801_3016046755007015.JPG)

![[시험과 답] 오뚝이처럼 다시 책상으로](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1024/53_16035443566737_2516035443305136.jpg)