노승영

번역은 우직한 작업이다. 창조성이 폭발해 일필휘지로 적는 경지는 번역에서는 경험하기 힘들다. 번역의 작업량은 시간에 비례한다. 그래서 번역가는 원서 분량으로 번역 기간을 가늠하며, 삶의 리듬을 그 기간에 맞춘다.

생계형 번역가는 대개 2~3개월을 주기로 일한다(하루의 대부분을 번역하면서 보내고 번역료 이외엔 마땅한 수입이 없는 사람을 ‘생계형 번역가’라고 할 수 있다. 일반적으로 ‘전업 번역가’라고 한다). 대중서 단행본은 분량이 200자 원고지로 1천~2천 장인데, 번역으로 먹고살려면 한 달에 1천 장은 작업해야 한다. 여기에다 원서 검토와 교정 작업 등을 감안하면 한 권을 번역하는 데 2~3개월이 걸린다. 번역가의 삶이란 이 주기가 끊임없이 반복된다. 나는 지금까지 7년을 번역하면서 이 주기를 40번가량 반복했다.

어떻게 보면 지루하고 한결같은 삶이지만, 적당한 간격으로 시작과 끝이 있다는 건 소박한 호사다. 어떤 번역가는 마감하면 산에 가고, 어떤 번역가는 낚시 가고, 또 어떤 번역가는 영화를 보고 밀린 책을 본다. 나는 연이어 다음 작업을 시작하는 편이지만, 책이 바뀌는 것만으로도 기분 전환이 된다. 사실 훌쩍 떠나고 싶을 때도 있지만, 아이들이 어려서 집을 비울 엄두를 내지 못한다. 녀석들이 중학교만 가면 나도 딴 번역가들처럼 근사하게 살아야지!

재미있는 책을 작업할 때면 일과 여가의 구분이 모호해진다. 번역가의 삶은 일주일 단위로 나뉘지 않기 때문에 주말이 되어도 별로 달라지는 게 없다. 아이들이 학교에 가지 않고 하루 종일 같이 있는 것으로 알 뿐이다. 직장인에게 주말은 귀중한 시간이고 최대한 활용해야 할 시간이지만, 번역가에게 주말은 ‘놀러나가면 괜히 번잡스러운 날’이다. 하지만 혼자 산다면 모르겠으나 가족이 있다면 억지로라도 주말 기분을 내야 한다. 2~3개월은 한달음에 넘기에는 부담스러운 언덕이다. 지속 가능한 번역을 지향한다면 남들처럼 일주일의 소주기를 두는 것이 좋겠다.

번역은 잠과 같아서 한번에 몰아서 해결할 수 없다. 많이도 말고 적게도 말고 매일 꾸준히 해야 한다. 그런데 2~3개월의 주기에서 번역가가 괴력을 발휘하는 시기가 딱 한 번 있는데 바로 마감 일주일 전이다. 마감이 눈앞에 닥치면 편집자의 얼굴이 어른거리면서 심장이 두근거리고 식은땀이 나고 밤에 잠이 오지 않는다. 번역가가 마감을 이유로 약속을 취소하더라도 서운해 마시길. 마감은 단순한 핑계가 아니니까. 내일 지구가 멸망한다면 번역가는 무엇을 하고 있을까? 마감을 일주일 앞둔 번역가라면 번역을 하고 있을 것이다.

지금 작업 중인 책은 7월9일에 번역을 시작해 9월 중에 마감할 예정이다. 예상 분량 2114장에 현재 작업량은 136장이다(작업률 6.4%). 그러니까 7월과 8월에는 술 약속도 지키고 여름휴가도 다녀올 테지만 9월에는 두문불출할 가능성이 크다. 우리, 10월에 만나요!

노승영 생계형 번역가*‘502호에서 생긴 일’은 두문불출하는 번역가의 삶을 그린 칼럼입니다. 왕성하게 좋은 번역들을 펴내는, 502호에 거주하는 노승영씨가 3주마다 원고를 보내줄 예정입니다. 기대해주세요.한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

거짓 진술한 국방부 법무관리관 ‘대통령실 개입’ 은폐하려 했나

윤석열과 박근혜, 그 불길한 도돌이표

귀농하면서 대출 10억…시청 공무원이 소개한 ‘센터장’ 믿었는데

국힘, 이재명 25만원 민생지원금 반대…“물가 고통 연장될 것”

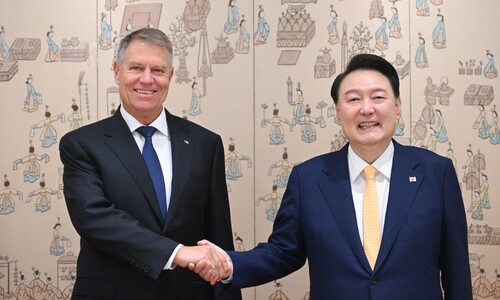

총선 뒤 첫 정상외교…김건희 여사 비공개 일정 참석

의성군 ‘자두 청년’ 향년 29…귀농 7년은 왜 죽음으로 끝났나

방시혁에 맞선 ‘민희진의 난’ 돌이킬 수 없다…뉴진스 앞날은?

윤 ‘정진석 비서실장’ 임명에 야당 “악수하자며 따귀 때려”

![[속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류 [속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2024/0423/53_17138609261923_20240423503156.jpg)

[속보] 법무부, 윤 대통령 장모 최은순 가석방 보류

대통령실 비서관 ‘해병 수사기록 회수 개입’ 정황…민주 “특검뿐”