노승영 제공

번역가들은 온갖 직업병에 시달린다. 가장 먼저 근골격계 질환. 하루 종일 앉아서 일하니 허리가 아프고 무릎이 약해진다. 원서를 내려다봤다 모니터를 올려다봤다 고개를 연신 까딱까딱하느라 목도 아프다. 한때 모니터를 두 대 쓴 적이 있는데 번역 원고가 떠 있는 주 모니터가 아니라 웹브라우저가 떠 있는 보조 모니터를 쳐다보며 딴짓을 하다가 목 근육이 경직되어 고생했다. 키보드와 마우스를 손에서 놓지 않기에 손가락, 손목, 어깨의 통증도 고질적이다. 번역가의 작업 장비는 매우 소박한데 그나마 사치스러운 것 중 하나가 기계식 키보드(사진) 다. (장비에 대해 할 얘기가 많은데 읽고 싶은 사람이 있으려나?)

번역은 엉덩이로 하는 작업이라고들 한다. 그래서 엉덩이가 뚱뚱해진다. 배와 옆구리에도 지방이 차곡차곡 쌓인다. 지인을 몇 달 만에 만나면 왜 이렇게 살쪘느냐고 내게 물어보는데, 같은 사람을 몇 달 만에 또 만나면 왜 이렇게 살쪘느냐고 또 물어본다. 뇌는 우리 몸에서 에너지를 가장 많이 소비하는 장기라는데- 전체 열량의 20%를 소비한다고 한다- 고도의 정신노동인 번역이 왜 살빼기에 효과가 없는 걸까? (그런데 동료 번역가들을 보면 번역을 시작한 뒤 몸이 붓기는 하지만 비만이라고 말할 지경에 이르는 사람은 드문 편이다. 그렇다면 그나마 머리를 쓰는 덕에 몸매가 이 정도로 유지된다고 보아야 할지도 모르겠다.)

불면증과 대인기피증은 직업병으로 분류하기 애매하다. 나인투파이브의 삶을 살아야 하는 사람에게는 불면증이 병이겠지만 번역가는 자신의 예외적 신체 리듬에 작업 리듬을 맞추면 된다. 대인기피증은 원인인지 결과인지가 불분명하다. 사람을 그리워하는 사람은 번역에 적합하지 않다. 외로움이 병인 사람은 번역가가 되어서는 안 된다. 문제는 이따금 사람을 만날 때다. 사람들과 만나고 이야기하는 것을 즐기고 남을 즐겁게 하려면 연습이 필요하기 때문이다. 나는 엔터테이너가 되는 것을 포기했지만, 띄엄띄엄 만나면서도 즐거운 시간을 보내는 법을 배우고 싶긴 하다.

무엇보다 심각한 질병은 독서불능증이다. 첫 번째 증세는 오타가 눈에 들어오면 내용에 집중하지 못하는 것이다. 이 때문에 일상생활에도 지장을 받을 때가 많다. 편집자에게 뺨 맞고 엉뚱한 곳에 화풀이하는 식이다. 두 번째 증세는 원문을 유추하는 것이다. 한국어 문장을 한국어로 이해하지 않고 일단 영어로 복원한 뒤에 해석하려 한다. 세 번째 증세는, 이걸 증세라고 할 수 있을지 모르겠지만 책을 읽지 못하는 것이다. 책이 좋아서 번역의 길에 들어서는 사람이 많지만, 번역가에게 책은 읽는 것이 아니라 쓰는(또는 옮기는) 것이다. 지금 작업 중인 책이 항상 책상 위에 펼쳐져 있기 때문에 다른 책에 손이 잘 가지 않는다. 그래서 억지로 짬을 내지 않으면 오히려 책에서 멀어지기 쉽다.

마지막 직업병은 쇼핑중독인데, 이유는 생략하겠다.

노승영 생계형 번역가한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

‘자두농사 청년’ 향년 29…귀촌 7년은 왜 죽음으로 끝났나

“사단장께 건의했는데”…‘해병 철수 의견’ 묵살 정황 녹음 공개

조국혁신당 원내대표에 황운하…10분 만에 만장일치로

도시에서 떠밀려온 의사, 우리도 원하지 않아요

‘도로 친윤’ 국힘…이철규 원내대표 밀며 “욕먹어도 단일대오”

용산 국가안보실·공직기강실 동시다발 전화…‘채상병 기록’ 회수됐다

하이브, 민희진 오늘 고발…“‘뉴진스 계약 해지’ ‘빈껍데기 만들자’ 모의”

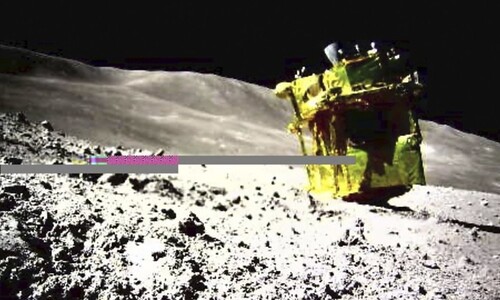

뒤집혀 착륙한 일본 달 탐사선, ‘영하 170도 밤’ 세번째 살아남았다

4월 25일 한겨레 그림판

의대교수 집단휴진에 암환자들 “죽음 선고하나” 절규