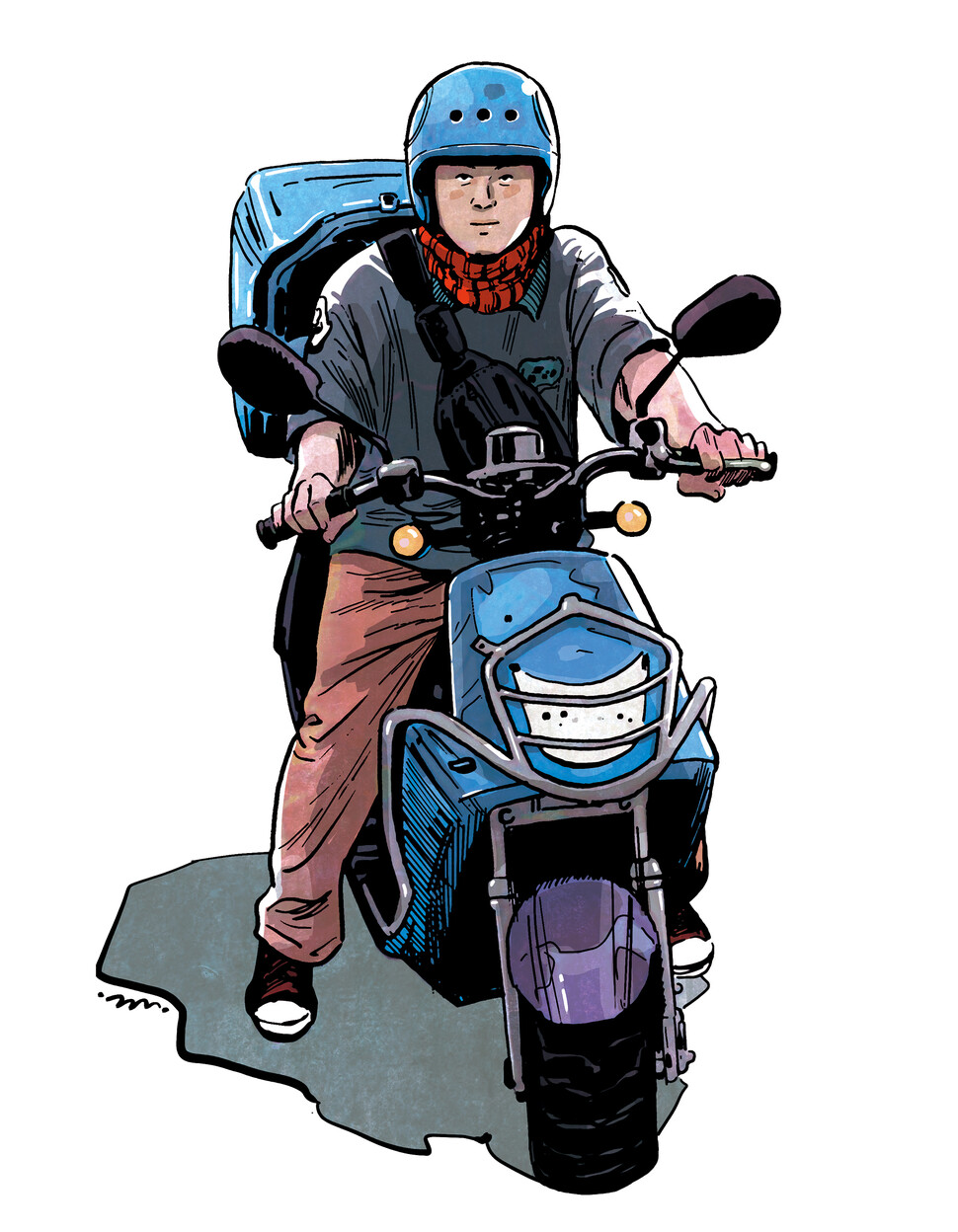

일러스트레이션 김대중

“근로기준법을 준수하라!” “우리는 기계가 아니다. 일요일은 쉬게 하라!” “노동자들을 혹사하지 말라!”

1970년 11월13일 서울 청계천 평화시장 앞, 22살 청년은 불타는 몸으로 절규했다.

“모든 노동자에게 근로기준법을 적용하도록 법 11조를 개정하라.” “모든 노동자에게 노조 할 권리를 보장하기 위해 노동조합법 2조를 개정하라.” “모든 노동자가 죽지 않고 일할 권리를 보장하는 중대재해기업처벌법 제정하라.”

50년이 지난 2020년 가을, 민주노총과 진보정당, 시민사회단체는 22살 청년의 이름을 다시 부르짖는다. ‘전태일 3법’을 만들자고 국회를 압박한다. 왜, 다시 전태일일까. “50년 전 전태일 노동자가 ‘우리는 기계가 아니다’라고 외쳤지만 일터는 달라지지 않았”(김미숙 김용균재단 이사장)기 때문이다. “내 죽음을 헛되이 하지 말라”는 전태일의 마지막 절규에 한국 사회는 여전히 시원스레 답하지 못한다.

노회찬재단은 올해 ‘투명 노동자’에 주목하는 ‘6411프로젝트’(제1323호 참조)를 진행 중이다. ‘6411’의 연장선으로 노회찬재단은 ‘2020년 전태일들’의 목소리를 듣는 프로젝트를 9월 한 달 동안 진행했다. 김소민 자유기고가와 이철 작가가 일터·나이·성별은 각각 달라도 전태일과 ‘닮은 얼굴’을 한 8명을 전국 곳곳에서 만났다. 노동의 가치를 제대로 인정하지 않는 사회에서 흔들리는 노동자들의 모습을 르포와 일기 등의 형식으로 기록했다. <한겨레21>은 전태일 50주기를 한 달 앞둔 10월 매주 이들의 기록을 전한다._편집자주

*‘2020 전태일의 일기’ 도움 주신 분들

강언주(부산 에너지정의행동) 권순대(경희대학교) 박미경(전태일재단) 박상희(원전 노동자) 박정훈(라이더유니온) 솔가(뮤지션유니온) 안연정(청년허브) 오승은(공공운수노조) 오진아(소셜디자이너Doing) 이자스민(전 국회의원) 이정기(봉제인노조) 홍진아(빌라션사인)

열아홉 살(고3) 김수혁(가명)씨는 배달라이더다. 학교 수업을 마치고 오후 2시쯤 집에 돌아오면 배달을 뛰기 전까지 두세 시간 쉴 수 있다. 부족한 잠을 채우는 귀한 시간이다. 소파에 누워 휴대전화를 열고 유튜브를 띄운다. 잡다한 일상을 올리는 브이로그 채널, 자동차 튜닝을 다루는 채널, 배달라이더가 직접 운영하는 채널 등을 보고 있으면 스르륵 잠이 든다.

“얼마 전엔 눈을 떠보니까 새벽 1시더라고요. 휴대전화엔 불이 나 있고.”

“‘콜이 너무 안 빠져’ 그러면 나가야죠”

“계약서 썼나요?” “아니요.”

김수혁씨는 배달대행사로 2년째 출근한다. 하지만 오토바이도 스스로 마련하고 배달 주문 건도 스스로 잡아 일한다. 배달을 뛴 만큼 돈을 번다. 일에 들이는 비용도 책임진다. 지금 타는 오토바이는 매일 임대료로 1만8천원이, 기름값은 3천~4천원이 나간다. 오토바이 엔진오일도 직접 비용을 들여 바꾼다. 일상적 정비에도 자기 비용을 들인다. 한 달에 들어가는 고정비용이 100만원 정도다. 일에 필요한 모든 것을 스스로 선택하고 마련하지만, 그는 배달대행사로 출근한다.

지난해엔 오토바이를 끌고 학교에 갔다. 6, 7교시 수업이 끝나면 바로 일을 나갔다. 올해는 코로나19로 수업이 일찍 끝나 낮잠 잘 시간이 생겼다. 그래도 몸은 피곤하다. 매일 일곱 시간씩 주 6일을 일하기 때문이다. 보통 저녁 시간이면 배달이 몰리는데 사무실 기사 40여 명을 모두 가동해도 배달 콜이 빠지질 않는다. 프로그램마다 차이는 있지만, 휴대전화 화면에 한 번에 뜨는 콜의 수는 40개 정도다.

“요즘엔 쉬는 날도 제대로 못 쉬어요. 오후 6시쯤 되면 ‘콜이 너무 안 빠져’ 이러면서 전화가 와요. ‘야, 나와’ 막 이러고.”

지난주도 하루를 쉬지 못했다. 배차를 끝내고 사무실에 막 들어갈라치면 또 배차를 주는 일이 잦다. 그가 보기에 나이 든 사람은 쉬는 날도 꼭 챙기고 강제 배차도 피한다. 밤 11시. 배달 주문이 잦아들고 기사들이 하루를 정리할 무렵이면 사무실도 그제야 한가롭다. 사무실 소파에 누워 집과 가까운 곳으로 배달 콜이 뜨길 기다린다. 이러다 종종 잠이 든다. 지난밤에는 눈을 떴더니 새벽 4시였다.

배달일의 성수기는 보통 방학 때였다. 덥거나 추울 때 사람들은 음식을 배달시켰다. 이번 8월엔 긴 장마로 일이 몰렸고, 9월엔 사회적 거리 두기 2.5단계 방역으로 배달일이 쏟아졌다. 하지만 코로나19 탓에 편의점 파라솔 의자에 앉아 잠깐 쉬는 것도, 친한 음식점에 눙치고 들어가 다리 한번 뻗는 것도 어려웠다. 올여름엔 자동입출금기(ATM)만 놓인 은행에 들어가 땀만 겨우 식혔다. 뜨거운 여름날 가장 괴로운 상황은 버스 뒤에서 신호 대기를 할 때다. 하지만 칼에 베일 듯 추운 겨울에는 버스 뒤에 붙는다.

일도 하면서 오토바이도 탈래?

“여성 라이더도 사무실에 한 분 계세요. 프리랜서 기사라 건당 수수료가 400원 나가요. 저는 고정이라 200원. 십 대는 여섯인가 일곱인가, 저희 사무실이 유일하게 애들 쓰는 곳이에요.”

오토바이를 처음 탄 건 2년 전 운전면허시험장에서였다. 자전거를 탈 줄 아니까 오토바이도 몰 수 있겠다 싶었다. 액셀을 살짝 당겼다고 생각했는데 오토바이는 튀어나갔고 코스를 이탈했다. 친구들은 한 번 시험으로 면허를 땄다고 했다. 그는 세 번째 시험에서 합격했다. 손으로 액셀을 당겨 달릴 수 있다는 게 신기했다. 뻥 뚫린 도로를 달릴 때 느끼는 속도감이 짜릿했다.

“면허 따고 오토바이를 사려고 했더니 보험료가 너무 비싼 거예요. 가정용으로 타도 500만원이 나오는 거예요. 친구가 일도 하면서 오토바이도 탈래? 이러더라고요.”

배달은 오토바이를 탈 수 있는 일이었다.

지난해 12월 김수혁씨는 사고를 냈다. 배달 두 건을 잡고 달리는데 강제 배차를 받았다. 반대 방향의 배달 건이었다. 게다가 그쪽은 고속도로가 길을 가로지르고 있어 멀리 돌아가야 했다. 시간은 촉박했고 길은 멀었다. 신호를 위반했고, 갑자기 튀어나온 택시와 부딪쳤다. 특수고용직으로 산업재해보험을 신청할 수 있었다. 하지만 신호 위반 사유로 불승인이 떴다. 병원비를 자비로 치렀고 강제 배차를 한 사무실에서는 오토바이 수리비를 청구했다.

“근데 사무실에서 오토바이를 고치지도 않고 견적서에는 고쳤다고 적었더라고요. 돈(수리비) 못 주겠다고 하니까 경찰에 신고한다는 거예요. 사무실에 신고하라고 했더니 그 뒤로 아무 연락이 없어요.”

이 사고의 유상운송 종합보험의 견적은 (개인이 들 경우) 1600만원이었다. 개인이 오토바이로 배달일을 하려면 유상운송 보험 가입은 필수다. 보험사가 책정한 이 어마어마한 금액은 십 대 라이더의 사고 확률에서 나왔다.

배달노동자 노동조합 ‘라이더유니온’을 알게 된 건 유튜브에서였다. ‘나도 가입해야겠다’ 싶었다. 산재 신청을 할 수 있다는 것도, 배달기사가 신호 위반을 하는 게 강제 배차 등 구조의 문제이기도 하다는 것을 알게 됐다. 쉬는 날이면 박정훈 위원장이 일하는 곳에 들러 종종 얼굴을 본다. 주변에 같은 일을 하는 또래 가운데 노동조합에 가입한 이는 김수혁씨 혼자다.

“신호 지키고 싶죠. 근데 갑자기 주문이 몰리면 네다섯 개 물건 받아서 가요. 강제 배차를 받으면 동선도 꼬이고. 시간이 촉박하니까 신호를 위반하는 거죠. 그러다 사고 날 뻔하면 당연히 무섭죠. 상대편도 무서웠을 거 아녜요? 그런 거 많이 죄송하죠.”

보이지 않는 구조, 보이는 건 질주뿐

그는 매일 1만5천원씩 적금을 붓는다. 야마하에서 만든 R3를 사는 것이 목표다. 최종 목표는 R1. 배기량 1천cc에 시속 300㎞ 넘는 속도를 낼 수 있다. 날카롭고 정교한 코너링이 일품인 오토바이 모델이다. 바라는 일도 있다. 배달대행사를 직접 운영해보는 일. 일단은 (자신이 사고 당시 산재를 신청한 것처럼) 배달대행도 산재보험에 가입할 수 있는데 그걸 모르는 사람이 많아 더 알리고 싶다. 대행 사무실과 배달기사가 절반씩 부담하면 월 1만5400원이다. 상해보험까지 가입하면 다칠 가능성이 큰 기사들에게 도움이 될 것이다. 라이더유니온과 함께 일하면 배달노동자가 겪는 여러 문제를 사회에 알릴 수도 있을 것이다.

“사람들은 배달한다고 하면 배달의민족에서 배달을 시키는 줄 알더라고요.”

배달업을 아는 사람은 적다. 자체 배달과 배달대행, 프로그램사와 배달대행사, 음식 주문 중계 서비스와 배달대행 플랫폼 등 배달산업의 구조는 눈에 보이지 않는다. 사람들 눈에 보이는 건 배달라이더의 위태로운 질주뿐이다.

이철 작가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 윤석열 ‘빨간날’ 변호인 접견, 조주빈 일당 이후 처음 [단독] 윤석열 ‘빨간날’ 변호인 접견, 조주빈 일당 이후 처음](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0217/53_17397779376222_20250217503108.jpg)

[단독] 윤석열 ‘빨간날’ 변호인 접견, 조주빈 일당 이후 처음

캐나타 토론토 공항서 여객기 뒤집힌 채 착륙…8명 부상

김영선 이어 ‘조국 수사’ 김상민…김건희, 또 국힘 공천 개입 의혹

윤석열 부부로 과녁 옮긴 명태균 사건…공천개입 의혹 본격 조사

‘명태균 특검법’ 법사위 문턱 못 넘어…국힘 “조기 대선 발목 잡기”

명태균 “황금폰 때문에 검찰이 수사 조작” 주장하다 법정서 쫓겨나

‘상속세 완화’ 이재명 “세상 바뀌었는데 안 바꾸면 바보”

권영세 “계엄해제 찬성 안했을 것”…‘헌재 불신’ 여론에 당 맡기나

인격살인 악플, 처형대 된 언론…김새론을 누가 죽음으로 몰았나

공무원 노조 “정년 65살로 연장” 국민동의청원 돌입

![[다시 전태일] 왜 다들 “네네” 하라는 거죠?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1012/53_16025037563383_4316025037485033.jpg)

![[다시 전태일] 빗자루 잃고 울던 날부터 10년](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1031/53_16041320320137_7916041320191957.jpg)

![[다시 전태일] “1억3천만원 중 8천만원이 사장 몫”](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1030/53_16040513298793_7016040513104094.jpg)

![[다시 전태일] 14시간 미싱 돌리다 한 번씩 하늘 봐요](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1028/53_16038501455072_1116038500214683.jpg)

![[다시 전태일] 이주 여성 노동자가 꿈꾸는 ‘진짜 통역’](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1023/53_16034232546891_801603423232456.jpg)

![[다시 전태일] ‘영끌 돌봄’ 노동이 지속가능하려면](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1016/53_16028336571521_5916028336470142.jpg)

![[다시 전태일] 노래와 연주는 노동이 아니다?](http://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/212/127/imgdb/child/2020/1016/53_16028318196013_8416028317979711.jpg)