2015년 6월13일 설악산에서. 김선수

‘악’자 들어가는 산이 많다. ‘큰 산’ 또는 ‘높은 산’을 의미하는 ‘악’(嶽=岳)자를 쓴다. 뫼산(山, 산봉우리) 부수에 ‘삐죽삐죽 내밀다’라는 뜻과 음을 동시에 나타내는 한자 ‘獄’(옥→악)으로 이뤄졌다.

명칭에 ‘악’자가 들어간 ‘~악산’은 보통 암봉과 암릉이 절경을 이룬다. 조선 육악, 경기 오악을 들기도 한다. 여행이 쉽지 않았던 조선시대에 전국 산들을 다닐 수 있었던 사람들은 승려와 풍수를 공부하던 지관(地官)이었다. 이들은 산에 대해 특별한 감식안을 지니고 있었다. 이들이 전국 산들 가운데 ‘6대 악산’으로 서울 관악산(冠岳山·정상의 큰 바위가 갓을 쓴 모습과 같아), 충주 월악산(月岳山·달이 뜨면 큰 바위 정상인 영봉에 걸려), 원주 치악산(雉岳山·은혜를 갚은 까마귀의 전설이 서려 있어), 인제 설악산(雪嶽山·산마루에 오래도록 눈이 덮이고 암석이 눈같이 희다고 하여), 전주 모악산(母岳山·산 정상에 어미가 어린아이를 안고 있는 형태의 바위가 있어), 개성 송악산(松岳山·송도의 진산으로 소나무가 많아)을 꼽았다.

경기 오악은 서울 관악산, 포천 운악산(雲岳山·바위 봉우리가 구름을 뚫고 있어), 가평 화악산(華岳山·세 봉우리가 중국 화산의 삼봉과 비슷하다 하여), 파주 감악산(紺岳山·바위 사이로 검은빛과 푸른빛이 동시에 쏟아져나온다 하여), 개성 송악산을 말한다.

그 외에도 춘천 삼악산(三岳山·세 바위 봉우리로 이뤄졌다 하여), 김천 황악산(黃嶽山·험준하고 높은 봉우리이지만 흙산이어서), 원주·제천 감악산(紺岳山), 서울 백악산(白岳山·백악산신을 모시는 사당이 있었기 때문에), 상주·괴산 백악산(百岳山·100개의 봉우리로 이뤄졌다 하여) 등이 있다. 암봉이 아닌 예외가 있다면 모악산과 황악산으로 전체적으로 흙이 많은 육산(肉山)이다.

‘악산’은 걷기에 악조건이어서 고생을 감수해야 한다. 그래서 악산을 오르면 ‘악’ 소리 난다는 말이 생겼다. 우선 바위 구간을 걷자면 발을 딛는 바닥의 탄력이 없어 무릎에 하중이 그대로 전해진다. 또 미끄러지기 쉽다. 바위 구간에서도 미끄러지지 않도록 등산화도 바닥이 특화돼야 한다. 한시도 긴장을 놓을 수 없다. 발 딛는 곳에서 눈을 떼었다가는 걸려 넘어지기 일쑤다. 나무 그늘이 없어 햇살이 강렬하게 내리쬘 때는 직사광선을 그대로 맞아야 한다.

다만 시계를 가리는 것이 없어 시원한 조망을 즐길 수 있다는 건 귀중한 선물이다. 암벽등반을 해야만 하는 곳이 아니면, 멀리서 보아 도저히 오를 수 없을 것 같은 아찔한 바위 봉우리에도 길이 있다. 암봉의 연속인 설악산 공룡능선에도 고속도로가 나 있다.

바위 구간은 인간이 걷기에만 힘든 것이 아니라 나무나 풀이 자라기에도 악조건이다. 그런 악조건에서도 견딜 수 있는 종만이 살아남는다. 낮은 지역의 바위에는 매화말발도리가 흰 꽃으로 수를 놓고, 높은 지역의 바위에는 소나무, 노간주나무가 고고함을 뽐낸다. 흙 한 줌 없을 것 같은 거대한 바위 위에서 하늘로 쭉쭉 뻗은 금강송을 보면 저절로 고개가 숙여진다. 바위의 갈라진 틈 사이로 날아온 먼지에 뿌리를 내리고 결국에는 바위를 가르기까지 한다.

“군말이나 수사 따위 버린 지 오래인 듯/ 뼛속까지 곧게 섰는 서슬 푸른 직립들/ 하늘의 깊이를 잴 뿐 곁을 두지 않는다”(정수자, ‘금강송’에서). 암봉 위의 금강송을 알현할 수 있다면 그것으로 하루 산행의 고생에 대한 보답으로 충분하다.

※카카오톡에서 을 선물하세요 :) ▶ 바로가기 (모바일에서만 가능합니다)

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시 [단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652760315584_20251209503558.jpg)

[단독] 통일교 문건 “민주 전재수 의원, 협조하기로” 돈 전달 시점에 적시

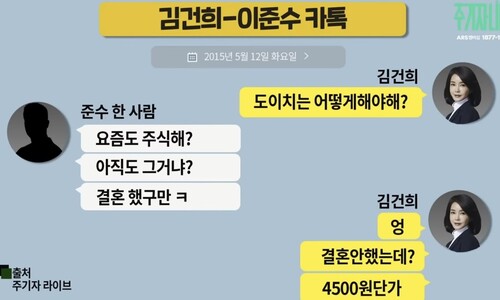

김건희 “도이치 어떡해?” 이준수 “결혼했구먼ㅋ” 카톡 공개

구리 ‘서울 편입’ 추진 본격화…시 “의회 요구 반영해 보완책 마련”

![[단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’ [단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652647350405_20251209502925.jpg)

[단독] 학폭 맞다…전체 1순위 키움 지명 박준현에 교육청 ‘사과 명령’

코스트코 ‘조립 PC’ 완판…배경엔 가성비 더해 AI 있었네

놀아라, 나이가 들수록 진심으로

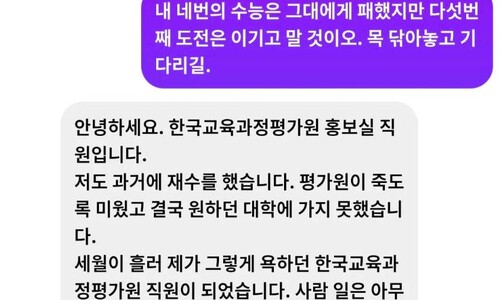

‘4수’ 망친 수험생 위로한 평가원 직원 “저도 평가원이 죽도록 미웠지만…”

아빠 곰은 회색곰, 엄마 곰은 북극곰…애기 곰은 ‘생태계 붕괴’ 상징

![[속보] 특검, 뒤늦게 ‘통일교 민주당 금품 제공 의혹’ 경찰로 이첩 [속보] 특검, 뒤늦게 ‘통일교 민주당 금품 제공 의혹’ 경찰로 이첩](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/original/2025/1209/20251209503343.jpg)

[속보] 특검, 뒤늦게 ‘통일교 민주당 금품 제공 의혹’ 경찰로 이첩

![[단독] “미 대사대리, 이 대통령 ‘핵 없는 한반도’ 표현에 우려 전달” [단독] “미 대사대리, 이 대통령 ‘핵 없는 한반도’ 표현에 우려 전달”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652737073718_20251209503441.jpg)

[단독] “미 대사대리, 이 대통령 ‘핵 없는 한반도’ 표현에 우려 전달”

![[단독] 키움 박준현 ‘학폭 아님’ 처분 뒤집혔다…충남교육청 “피해자에게 사과하라” [단독] 키움 박준현 ‘학폭 아님’ 처분 뒤집혔다…충남교육청 “피해자에게 사과하라”](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1209/53_17652425593471_20251209500852.jpg)

![[단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스 [단독] 전학, 침묵, 학폭…가해자로 지목된 고교 에이스](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/0815/53_17551955958001_20250814504074.jpg)