민수(오른쪽)씨와 아내 이근혜씨가 티베트 음식전문점 ‘포탈라’(서울 종로구)에서 ‘품행 미단정’을 이유로 법무부가 귀화를 불허한 데 대한 생각을 밝히고 있다. 김명진 기자

[네팔어] 네팔에선 티베트와 티베트인을 각각 ‘보트’와 ‘보테’로 발음한다. 보테엔 ‘비하’의 뉘앙스가 담겨 있다. 주로 네팔 북쪽에 정착한 티베트계를 남쪽의 네팔 사람들은 보테라고 부른다. 네팔 아리안족은 네팔 몽골족을 보테라 칭하고, 몽골족 안에서도 남쪽 사람들은 북쪽 사람들을 보테라고 말한다. 연쇄 타자화다. 한국 사람들로부터 수모와 차별을 겪은 국내 네팔 이주노동자들은 한국인을 원망하며 보테라 부르기도 한다.

[명사] 국내 이주노동자와 결혼이주여성이 증가하면서 ‘차이에 대한 존중’을 강조하며 사용된 단어. ‘다문화’가 이주민을 ‘시혜’와 ‘동화’의 객체로 대상화한다는 지적이 나온 지 오래다. 국민국가의 차별과 배제를 은폐한 채 세계화 시대 자본주의적 통합에 기여하는 담론이란 비판도 있다. ‘단속’과 ‘관리’의 이주민 정책을 고수하는 정부가 다문화를 선두에서 ‘유통’시켜왔다는 사실은 의미심장하다.

[사용례] 습한 여름바람이 쓸고 간 자리마다 녹물이 맺히고 있었는지도 모른다.

“원고(原告)가 맞습니까.”

판사가 물었다. 귀화 면접실(제1017호 ‘품행제로 피부색’ 참조)처럼 법정(서울행정법원 B220호) 안 공기는 틈 없이 빽빽했다.

“예.”

글을 벗어나 말이 될 때라야 전달되는 간절함이 있다고 그는 믿었다. 법원(6월20일 법무부 귀화불허처분 취소 행정소송 첫 공판)이 그에게 허락한 말은 한 음절뿐이었다. 판사는 그(38·박범신 소설 주인공 ‘카밀’의 실제 모델)가 원고인지만 확인했다. 텐징 델렉이자 라마 다와 파상이면서 민수인 그에게 판사는 텐징 델렉이자 라마 다와 파상인 그가 민수까지 된 이유는 묻지 않았다. 티베트인 텐징 델렉이자 네팔 국적 라마 다와 파상이면서 ‘외국인’인 민수씨는 왜 한국인이 되려는지 설명할 틈을 얻지 못했다. 그의 ‘한국인 됨’을 불허한 법무부와 그의 ‘한국인 아님’을 상기시키는 사법부 앞에서 그는 자신의 ‘한국인 돼야 함’을 온전히 설명하지 못해 울 것 같았다.

“아빠는 외국인이잖아.”

첫째딸이 말한 적 있었다. 딸과 책을 읽던 민수씨가 한글이 어렵다고 느끼는 순간 뜻 없이 하는 딸의 말이 박혔다. “아빠는 외국인이니까 한글 잘 못 읽지.” 한국인 여자와 결혼해 한국에서 낳은 아이들은 한국인이었다. 한국인 여자와 결혼해서 한국인 아이들을 낳은 그만 여전히 외국인이었다. 아마 유치원에서 배웠을 것이다. 아빠가 외국인임을 굳이 가르쳐주는 사회에서 아이는 아빠의 ‘차이’ 때문에 ‘차별’받지는 않을까, 그는 두려웠다. 딸의 초등학교 입학을 앞둔 무렵이었다. 아빠 이름을 적어내야 할 수많은 일들이 딸을 기다리고 있었다. 그는 한국인이 돼야 했다.

“외국인은 빠져.”

2011년 구청 직원이 말했다. 포탈라(당시 서울 명동에서 민수씨가 운영하던 티베트 음식점) 철거를 막으려고 뛰어다니던 그에게 공무원의 말은 화살로 꽂혔다. 자신의 삶이 한꺼번에 허물어질 때도 방관하라고 행정은 지시했고, 철거에 저항했던 그를 법은 전과자(업무방해·집시법위반·공무집행방해로 500만원 벌금형)로 만들었다. 단물을 죄다 빨려 싱거워진 법치는 ‘무허가 인생’을 다룰 때만 소금보다 짰다. 외국인인 나는 ‘법치국가 한국’에서 법을 너무 의지했다 고, 그는 법원을 나서며 생각했다.

“외국인 새끼가.”

외국인은 왜 ‘새끼’인가. 그 말을 듣기 싫어 포탈라에선 술도 잘 팔지 않았다. 친한 사람들도 술만 취하면 ‘외국인’이란 딱지를 붙였다. 한국에서 미국인과 영국인과 일본인과 외국인은 달랐다. “너희 나라엔 해가 몇 개냐.” 두 개다. “비행기는 있냐.” 없다. “한국엔 어떻게 왔냐.” 버스 타고 왔다. “새끼야, 고생 많다.” 비아냥은 태연함으로 맞섰다. 그들이 그은 ‘경계’가 민수씨에겐 ‘전선’이 됐다.

1997년 한국에 와서 얻은 첫 직장(노트공장)에서 그는 닭들과 패널 한 장을 사이에 두고 잠을 잤다. 사장은 방값이라며 15만원을 제했다. 2박3일을 꼬박 기계 앞에 앉아 일한 뒤 시체처럼 쓰러졌다. 늦게 출근한 그를 사장 처남이 엉덩이를 발로 차며 내쫓았다. “억울하고 분하고 죽어버리고 싶었던” 그는 5개월치 월급을 떼였다.

“외국인 새끼가 사람 친다.”

청바지공장에서 인사를 제대로 안 한다며 한국인 과장이 그를 때렸다. 때리지 말라며 밀치자 과장은 땅에 넘어지면서 외쳤다. 한국인 노동자 15명이 달려나와 그를 집단폭행했다. 과장이 쓰러진 그의 뒷목을 발로 밟으며 얼굴을 땅바닥에 뭉갰다. 화가 난 그는 샌드기(청바지에 모래를 강하게 뿌려 청바지 색깔을 바래게 만드는 기계)를 휘두르며 도망쳤다(소설 108쪽 일화). 한국인에게 ‘착하고 일 잘하는 사람’이란 칭찬을 듣고 싶었던 그는 착하고 일 잘해서 혹사당했다.

쌀라. 쌀라. 싸알라….

입안에서 맴돌던 ‘쌀라’(‘처남’을 뜻하는 네팔어)가 견디기 힘들 때마다 ‘싸알라’(네팔 욕설)로 튀어나왔다. 히말라야 노새. 평생 험한 산길을 오가며 소금을 등에 지고 티베트에서 인도까지 운반하는 동물. 커다란 방울을 목에 달고 짤그랑거리며 새벽부터 짐을 날라야 하는 숙명( 89쪽). 민수씨는 히말라야 노새를 닮은 노동자들과 명동성당에서 389일(2003~2004년) 동안 농성했다. 그에게 불의는 은유적이지도 상징적이지도 않았다. 구체적이며 물리적이었다. 절대적이고 선명한 것은 다만 생활이었다. 고삐 잡은 한국인들의 채찍질에 히말라야 노새들은 신음처럼 뱉곤 했다.

(이)근혜(35)씨는 가끔 말했다. “내 나라 대신 내가 미안해.” 포탈라(종로로 이전) 주방에서 민수씨와 근혜씨가 손님들 음식을 만드느라 바빴다. 온주(티베트 전통 상의)를 입고 염주를 목에 건 민수씨가 향신료를 뿌렸다. 근혜씨가 쌀을 들고 명동성당 농성자들을 찾아왔을 때 이미 두 사람의 카르마(‘업’을 뜻하는 산스크리트어)는 얽히고 있었는지 모른다. 카르마의 얽힘 속에서 세상에 나온 ‘새옴’(첫째·티베트식 이름 텐징 킨좀), ‘대옴’(둘째·텐징 밍말), ‘해옴’(막내·텐징 니상)이는 이름에 ‘옴’(불교의 진언 중 가장 신성한 것으로 여겨지는 음절)을 품었다.

“선고 공판은 7월25일.”

“예”밖에 한 말이 없었는데 선고 날짜가 정해졌다. 행정소송 재판부는 첫 공판에서 곧바로 결론으로 향했다. 민수씨의 소송은 구별하고 전시하는 것과의 싸움이었다. 어느 교사는 반 아이들에게 물었다고 한다. “우리 반에 다문화 몇 명이야?” 사람은 구별되고 전시될 수 없는 존재라고 믿었으나, 그는 외국인으로 구별되고 다문화로 전시되며 살았다. 낙인이 돼버린 다문화가정의 외국인 가장 민수씨는 가족을 지키지 못할 수도 있다는 생각으로 기진했다. 귀화 불허(‘품행 미단정’ 이유) 처분이 취소되지 않으면 그는 언제든 강제퇴거 대상(법무부 내부 지침상 200만원 이상 벌금형을 받은 외국인)이 될 수 있었다. 한국에서 17년을 무서워하면서 살았는데, 땅땅땅, 판결봉은 또 한 번 그의 인생을 동정 없이 두들길 것이다. 찌그러진 지구에서 사느라 자신을 게워왔을 모두에게, 나마스테!

“옴마니 반메훔.”

둘째 대옴이가 동생이 죽인 벌레를 모래에 묻으며 ‘만트라’를 외웠다.

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

![[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보 [속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652055373158_20251208503562.jpg)

[속보] 일본 아오모리 인근 최대 규모 7.6 지진…3m 쓰나미 예보

![[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려 [속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1208/53_17652054819989_6717652054652736.jpg)

[속보] 일본 아오모리현 인근 규모 7.2 지진…도쿄 도심 크게 흔들려

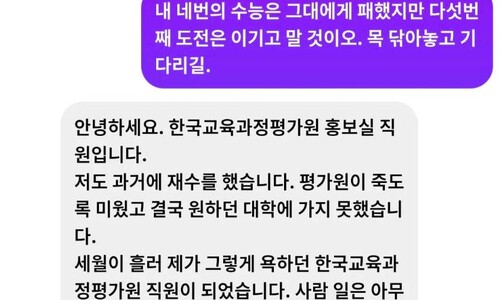

‘4수’ 망친 수험생 위로한 평가원 직원 “저도 평가원이 죽도록 미웠지만…”

오밤중 강진에 다카이치 당황한 기색 역력…“피해 최소화에 전력 지시”

![쿠팡, 갈팡질팡 [그림판] 쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2025/1207/53_17651042890397_20251207502012.jpg)

쿠팡, 갈팡질팡 [그림판]

“사법부 잘못했는데 대안 없이 반대만 하면…” 법관회의서 신중론도

“3분의2가 반대”…내란재판부법 우려 쏟아진 민주 의총

KTX-SRT 10년 만에 통합…비용 수백억 줄고 좌석도 늘어난다

박나래 활동 중단…“전 매니저와 오해는 풀었으나 제 불찰”

장수말벌 침에 목 뚫려도 ‘꿀꺽’…굶주린 논개구리에게는 ‘맛있는 간식’