〈어젯밤〉

사고와 사건은 다르다. 예컨대 개가 사람을 무는 것이 사고이고 사람이 개를 무는 것이 사건이다. 이 둘의 차이는 무엇일까. 사고는 ‘처리’하는 것이고 사건은 ‘해석’하는 것이다. ‘어떤 개가 어떤 날 어떤 사람을 물었다’라는 평서문에서 끝나는 게 처리이고, ‘그는 도대체 왜 개를 물어야만 했을까?’라는 의문문으로부터 비로소 시작되는 게 해석이다. 요컨대 사고에서는 사실의 확인이, 사건에서는 진실의 추출이 관건이다. 더 중요한 차이가 있다. 그 일이 일어나기 전으로 되돌아갈 수 있느냐 없느냐 하는 것. 사고가 일어나면 최선을 다해 되돌려야 하거니와 이를 ‘복구’라 한다. 그러나 사건에서는, 그것이 진정한 사건이라면, 진실의 압력 때문에 그 사건 이전으로 되돌아갈 수 없게 된다. 무리하게 되돌릴 경우 그것은 ‘퇴행’이 되고 만다.

이것은 소설론이기도 하다. 나쁜 소설들은 서로 닮아 있다. 떠들썩한 사고가 일어난다, 좌충우돌의 에피소드가 꼬리를 물고 나열된다, 어떤 영웅적인 인물이 이 모든 것을 처리하고 상황을 원래의 질서로 되돌린다, 이런 식이다. 한편 좋은 소설에서 인물들은 대개 비슷한 일을 겪는다. 문득 사건이 발생한다, 평범한 사람이 그 사건의 의미를 해석하느라 고뇌한다, 마침내 치명적인 진실을 손에 쥐고는 어찌할 바를 모르다가 자신이 더 이상 옛날로 돌아갈 수 없다는 사실을 깨닫는다, 이런 식이다. 이 지점에서 단편소설과 장편소설이 갈라진다. 단편은 대개 그 깨달음의 순간에서 멈추지만(그것만으로도 훌륭하다), 장편에서는 되돌릴 수 없는 진실에 자신의 삶을 합치시키기 위해 대대적인 실존적 단절이 시도되기도 한다.

범박한 일반론이지만 다시 정리해볼 생각을 한 것은 최근에 출간된 제임스 설터의 소설집 (마음산책·2010) 때문이다. 이 인상적인 책은 사건, 해석, 진실, 단절로 이어지는 저 과정을 놀랍도록 효율적인 방식으로, 짧고 깊게, 단숨에 성취해버린다. 그림자에게 소매치기를 당한 기분이랄까. 1925년생이니 80살이 되던 해에 출간한 책이다. 소설은 통찰력의 산물이고 통찰력은 시간의 선물이라는 점을 되새기게 하는 대목이다. 어쩐 일인지 우리에게는 이 책으로 처음 소개되었지만, 미국에서는 “소설을 찾아 읽는 독자들에게 제임스 설터가 생존한 미국 작가 중 영어를 가장 잘 쓰는 작가라는 사실은 일종의 신념과도 같다”(리처드 포드)는 평을 받는 대가라고 하니, 이제야 읽게 된 게 좀 억울할 지경이다.

열 개의 단편소설 중 ‘포기’와 ‘어젯밤’이 단연 압권이다. ‘포기’에서 잭은 그의 아내와 아이에게 좋은 남편이자 아빠처럼 보인다. 잭의 친구인 시인 데스가 마치 가족의 일원인 듯이 함께 살고 있는데, 평범한 조합은 아니지만 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각을 하며 작품을 읽게 된다. 아내의 생일을 맞아 단란한 저녁 식사를 마치고 돌아온 날 밤, 아내가 잭에게 데스에 관해 무언가를 말한다. 다음날 아침, 세상은 완전히 달라진다. ‘어젯밤’의 경우는 더 극적이다. 어젯밤 월터는 죽어가는 아내의 요구로 그녀의 안락사를 도왔다. 그 와중에 무언가가 잘못되었다. 그리고 그 다음날, 월터의 삶은 무너진다. 두 작품 모두에서 ‘어젯밤’은 사건의 날이다. “그게 무엇이었든 두 사람 사이에 있던 건 사라지고 없었다.”(199쪽)

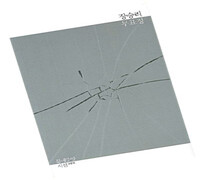

어딘가에 단편소설은 삶을 가로지르는 미세한 파열의 선(線) 하나를 발견하는 것으로 이루어진다고 썼었다. 삶의 어딘가에 금이 가고 있는데 인물들은 그것을 모른다. 이미 돌이킬 수 없는 일이 되고 나서야 그들은 파열을 깨닫는다. 단편소설이란 이런 것이다. 그런데 제임스 설터는 더 지독해서, 금이 가고 있다는 사실을 전혀 알려주지 않은 채 고요하고 우아한 몇 페이지를 써나가다가, 갑자기, ‘돌이킬 수 있음’이 ‘돌이킬 수 없음’으로 전환되는 그 극적인 순간으로 독자를 데려가, 발견과 파열을 동시에 목격하게 한다. 그리고 소설의 끝에는, ‘어젯밤’에 생긴 일 덕분에 이제는 그 이전으로 되돌아갈 수 없게 된 인물들이 망연한 표정으로 독자를 바라본다. 그것은 삶이 진실에 베일 때 짓는 표정이다. 나도 당신도 그런 시간 속에 정지 화면처럼 서 있었던 적이 있다.

신형철 문학평론가

한겨레21 인기기사

한겨레 인기기사

국힘, 대구·경북 행정통합 ‘찬성’ 입장 정리

박정훈, ‘항명’ 기소 군검사 재판서 “권력의 사냥개들” 비판

![이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS] 이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]](https://flexible.img.hani.co.kr/flexible/normal/500/300/imgdb/child/2026/0226/53_17720725126758_20260226501531.jpg)

이 대통령 지지율 67%, 취임 뒤 최고…“다주택 정책 잘했다” 62% [NBS]

동사무소 직원 ‘점 하나’ 실수로 남동생이 남이 되었다

‘농지 전수조사’ 준비 착수…매각명령, 매해 1000명서 대폭 늘 듯

‘안귀령 황당 고발’ 김현태, 총부리 잡혔던 전 부하 생각은?

이 대통령 “불법 계곡시설 허위보고한 공직자들, 재보고 기회 준다”

‘불륜 파묘’ 빌 게이츠 “러시아 여성 2명 만나…엡스틴 피해자 아니다”

기초연금 개편, 차등 지급·수급자 감축 검토

“관세 15%+α” 국가별 차등부과…미국, 새 압박카드 꺼냈다